Стетоскоп № 13

Против-о-речие. Воображаемые языки и мета-библиография

Читать Стетоскоп № 13 ЗДЕСЬ (открывать в новой вкладке)

Список вывешенных на wikilivres выпусков

- La revue « Stéthoscope ». Колонка редактора - Olga Platonova - Стетоскоп № 1, 1993

- Стетоскоп № 2, 1993 - Стетоскоп № 3, 1993 - Стетоскоп № 4, 1993 - Стетоскоп № 5, 1993

- Стетоскоп № 6, 1994 - Стетоскоп № 7, 1994 - Стетоскоп № 8, 1994 - Стетоскоп № 9, 1995

- Стетоскоп № 10 , 1994 («Книга 7» в редакции 2008 года) - Стетоскоп № 11, 1995 - Стетоскоп № 12, 1996

- Стетоскоп № 13, 1996 - Стетоскоп № 14, 1996 - Стетоскоп № 15, 1997 - Стетоскоп № 16, 1997

- Стетоскоп № 41, 2008 - Стетоскоп № 42, 2009

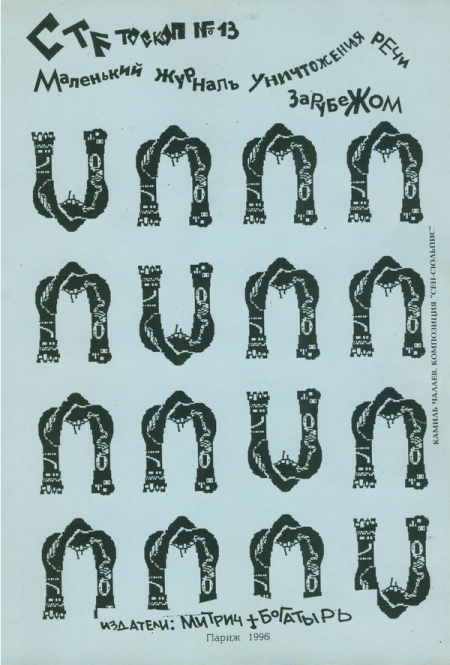

Лицевая сторона обложки: композиция К. Чалаева «Сен-Сюльпис»

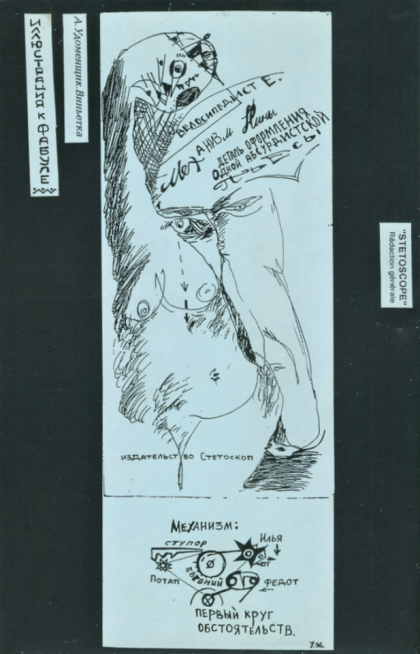

«Стетоскоп» № 13 (1996), «Воображаемые языки». В журнале представлены 13 существующих авторов (в это число включены публикации одних и тех же лиц под собственным именем и под псевдонимом; например, Ирина Карпинская и ее псевдоним Кароль К. учитываются как два разных автора). Что касается воображаемых авторов, то 3 имени связаны с самостоятельными публикациями (В. Элементарных, А. Удоменщик, а также несколько расплывчатое имя «Павел Фенев и другие»), а 4 автора (предположительно, вымышленные белорусские литераторы, проживающие в С-Пб) «утоплены» в мета-библиографическом обзоре, посвященном несуществующему лито «Толченые гении». Их имена: Ясь Цимбал, Влась Петрук, Ирина Долинина, Эль Блатман. Соотношение реальных и вымышленных авторов приблизительно 2:1 (13/7).

Безумие, согласно концепции раннего «Стетоскопа», провозглашалось основным компонентом русской духовности и культуры — не только медийной, но и корневой. Сами создатели журнала воспринимали его как «рупор поэтики диссоциативных расстройств», в нем культивировались различные формы делириозных изъяснений (преимущественно в рукописной подаче, т. наз. "спонтанная каллиграфия") и бреда ("афазическая поэзия"). Некоторые из материалов были выполнены в виде рецензий на книги вымышленных авторов, при этом упор делался на намеренное неразличение экспрессивного и аналитического моментов (т. е. собственно, поэтики и критики). Во второй половине 1990-х годов (начиная с 12-го выпуска) идеология «маленького журнала уничтожения речи» существенно изменилась: к списку из двадцати воображаемых авторов добавились более двухсот реальных имен. С 12-го по 41-ый номер редакционную работу над «Стетоскопом» координировала Ольга Платонова, а сетевую версию редактировал петербуржец А. Елеуков (вплоть до 2014 года).

Содержание |

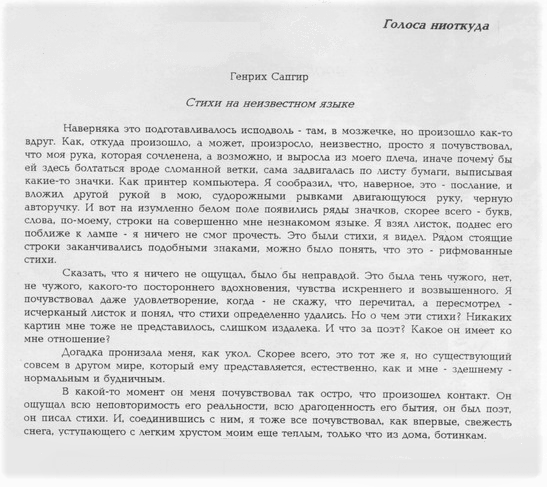

Генрих Сапгир. Стихи на неизвестном языке [фрагмент]

Ирина Карпинская.

Волапюк, или... (эссе о воображаемом языке);

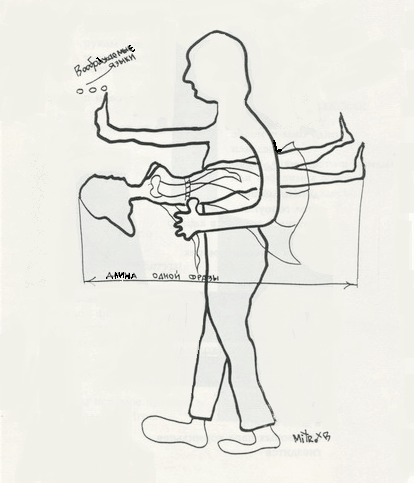

илл.: Митрич, прим.: М. Богатырев.

Читать полный текст эссе ЗДЕСЬ (открывать в новой вкладке)

Она и любит, и любима, |

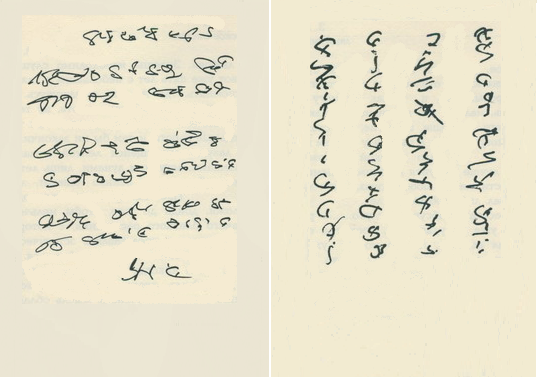

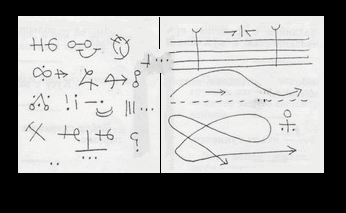

Поводом к написанию данного эссе послужили, в первую очередь, «Стихи на неизвестном языке» Генриха Сапгира и, в меньшей степени, другие работы, выполненные в поэтике «Стетоскопа». Общим для этих произведений является то, что их материалом служит «язык», которого в действительности не существует. И более того: ни один из авторов даже не пытается всерьёз мистифицировать читателя. Так, Сапгир записывает одно стихотворение горизонтальным письмом, которое мы можем полагать состоящим из графем и читаемым слева направо, а другое – вертикально, кажется, иероглифами. Если бы Сапгир соблюдал все условия игры в медиума, то мы с самого начала знали бы, что «параллельных» ему поэтов было, как минимум, два[1]. Какое отношение аутентичность имеет к нашему предмету ? Постарайтесь отредактировать произведение на воображаемом языке, и вы сразу поймёте, какое. – И. К.

§0. Это эссе, предназначенное для XIII номера «Стетоскопа», в котором речь, в редакционном ее понимании, идет о воображаемых языках, написано с позиции читателя, но тем не менее, оно с самого начала исключает:

во-первых, чисто рецептивистскую установку, подразумевающую читательское сотворчество как заключительный акт становления произведения в качестве такового[2],

во-вторых, установку откровенно декодирующую, дешифрующую, исходящую из презумпции существования одного, правильного для всех способа прочтения (распространены работы, в частности, о языке Хлебникова, написанные с таких позиций),

в-третьих, установку онтологизирующую, постулирующую существование невыразимых умозрительных сущностей и, соответственно, третирующую произведение с точки зрения лучшего или худшего воплощения оных,

и, наконец (в-четвертых, – ред.), «знаменитую теорию Иммануэля Тингля и Иосифа Иммерсона[3], которая учит, что правильное поведение при столкновении с произведением искусства состоит в том, чтобы, сложив с себя одежды знания (поскольку они могут помешать непосредственности нашего наслаждения), полностью в произведение погрузиться и судить о его эстетических достоинствах по продолжительности следующего за этим трепета»[4].

- ↑ Непонятно, о ком идёт речь, – уж не о гетеронимах ли Фернандо Пессоа, португальского поэта, писавшего от лица разных личностей (именно поэтому – гетеронимы, а не псевдонимы)? Но тогда следовало бы назвать не двух, а что-то около двадцати «параллельных поэтов», не говоря уж о том, что творческий облик Сапгира не соответствует литературной мистификации такого уровня и масштаба. – Прим. ред. (с улыбкой).

- ↑ После выхода в свет знаменитых публикаций Р. Барта, рецептивистская установка, понимаемая в общих чертах как «смерть автора», обсуждалась несметным количеством критиков. Где-то на рубеже 2000-ых годов (или, возможно, ещё раньше), когда интеллектуальные приоритеты сменились, полемика вокруг постмодернизма утратила напряжённость и остроту. Одним из «последних могикан» постмодерна можно назвать редактора журнала «Черновик», поэта-визуалиста А. Очеретянского, продолжавшего уже в 2010-е годы активно разрабатывать концепцию «рецепт-арта» и тотального синтеза искусств. Согласно его теории произведение есть не что иное, как особым образом подготовленный акт восприятия чего бы то ни было. На сегодняшний день, когда актуальность исследований постмодернизма практически сведена на нет, остается наблюдать лишь за тем, как эта проблематика затрагивается в учебных изысканиях филологов. Так, в 2021 г. появилась коротенькая статья (возможно, клише преддипломной работы) Дарьи Ильговой «Медиумы автора и читателя в визуальной поэзии ХХ века: интерпретация культурного текста», см.: [Ильгова 2021, 172-181]. Несмотря на то, что слово «медиумы» в названии данной работы воспринимается как неточность (имеются в виду некие усредненные медийные значения понятий «автор» и «читатель»), у нас возникает сильное искушение считать саму эту оговорку отголоском автоматического и медиумического письма, прорвавшимся в текст как бы помимо воли его создательницы. Так о чём же, собственно, пишет Д. Ильгова? Опираясь на маргиналию «наглядности» в поэзии, а по сути, на более чем скромную (и, в общем-то, случайную) подборку изографических текстов (Шаршун-Зданевич-Пригов-Черкасов), она заново формулирует вопрос о читательской интерпретации (вопрос, тянущийся вслед за Бартом как шлейф!). Ограничена ли читательская интерпретация «неким смысловым ядром, пределы которого все-таки заложены автором, и за них читатель не может выйти», или же «интерпретация безгранична и обусловливается исключительно возможностью читателя верифицировать свою точку зрения» etc. – Прим. ред.

- ↑ Иммануэль Тингль и Иосиф Иммерсон – два авторитета, изобретенные Нельсоном Гудменом, автором книги «Языки искусства». Генри Нельсон Гудмен (1906-1998) – американский философ, близкий к аналитической традиции. Сочинения: «Структура внешнего вида» (англ. The Structure of Appearance, 1951), «Языки искусства: подход к теории символов» (англ. Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols, 1968, 1976), «Пересмотр концепций в философии и других искусствах и науках» (англ. Reconceptions in Philosophy and other Arts and Sciences, 1990); см. также: Нельсон Гудмен. Способы создания миров. – М., 2001. – Прим. ред.

- ↑ См.: Nelson Goodman. Languages of art. 1976 (все цитаты приводятся в переводе автора). – Прим. И. К.

§ 1. Начнем с того, что отдадим себе отчет в том факте, что воображаемый язык расположен между намерением ввести в заблуждение и оксюмороном. Язык вообразить ничуть не проще, чем принцип неопределенности или феноменологическую редукцию. Напротив, он может быть дан как результат экстатического состояния или изобретен как средство идеальной коммуникации и идеального же описания внеязыковой действительности[1] и даже мирового переустройства. Трудность состоит в том, что язык не может быть помыслен в качестве индивидуального творческого усилия, и раз уж «онтогенез суть краткое повторение филогенеза»[2], то и язык, как и человек, неизбежно обнаруживает свою историю. Помимо этого, для говорения должен найтись хотя бы один другой, который признает ваши основания достаточными[3].

Но как же быть, если такого другого нет? Вероятно, следует признать, что нечто, претендующее на то, чтобы в нималой степени не нуждаться в коммуницируемости своего потенциального содержания, может назваться языком либо по наивности, либо с намерением одурачить[4].

- ↑ Вопрос о «внеязыковой действительности» требует отдельного, углубленного рассмотрения с философских позиций, при том, что в рамках референциальной семантики ВД – устойчивое понятие (см., например, монографию А. Д. Шмелева «Русский язык и внеязыковая действительность»): «Еще в средневековой логике (в частности, Вильямом Оккамом) было принято различать случаи, когда языковое выражение действительно обозначает внеязыковой объект и когда оно имеет референцию к самому себе. В первом случае референция языкового выражения (суппозиция, suppositio) определяется его значением, которое понималось не как понятие, а как множество объектов...» – [Шмелев 2002, 28]. – Прим. ред.

- ↑ Здесь, очевидно, И. К. намекает на так называемый «основной биогенетический закон» Геккеля – Мюллера, согласно которому каждое живое существо в своём индивидуальном развитии (онтогенезе) повторяет, в известной степени, формы, пройденные его предками или его видом (филогенез). Немецкий натуралист Ernst Haeckel сформулировал этот постулат в книге «Решето вселенной» (1899). Однако в XX в. «биогенетический закон» Геккеля был опровергнут, и современная биологическая наука его не признает; считается, что между онтогенезом и филогенезом действительно есть связь, но нет эмбриологического повторения. – Прим. ред.

- ↑ Т. е., собственно, будет понимать вас. – Прим. ред.

- ↑ А впрочем, тот факт, что мы понимаем другого (внимаем ему!) может вызывать подчас величайшую досаду, доходящую едва ли не до умопомрачения. Так бывает, например, когда мы становимся поощрителями чьих-то неуместных, лишённых всякой сути самопрезентаций, соучастниками чужого пустословия. В подобных ситуациях отнюдь не воображаемый, а самый, что ни на есть, реальный (конвенциональный!) язык превращается в инструмент социального иллюзионизма, имеющего место быть «либо по наивности, либо с намерением одурачить». – Прим. ред. (эмоциональный комментарий).

§2. Таким образом, мы имеем выбор между следующими исходными положениями (A, B и С) :

А. Неважно что сказано, важно, что сказано, важна эксплуатация презумпции осмысленности, поскольку внеположенной языку реальности приписывается структурная организованность и возможность выступать как содержание разнообразного набора выражений[1].

В этом случае воображаемый язык – архетип (в метафорическом смысле слова) языка как такового, любого языка, а в пределе и мышления. Параллелью к такому видению вещей может быть многократно повторяемый вывод Хомского (N. Chomsky) о том, что

«глубинные структуры мало варьируются от одного языка к другому, равно как и правила, которые определяют их операционность и интерпретируемость (речь идет о порождении и понимании как о двух противонаправленных процессах – И. К.) также выводятся из крайне узкого класса представимых (conceivable) формальных операторов»[2].

- ↑ Сжатый объем комментария не позволяет нам обсудить религиозно-философские подходы к пониманию внеположной языку реальности (см. также прим. 6 выше). Здесь мы отметим лишь следующее:воображаемому языку, в строгом смысле, не соответствует никакая реальность, или же, может быть, в него эвентуально проецируется нечто принципиально неописуемое – отголоски божества, абсолютной истины, того самого «мифа», от которого пытается различить себя «логос» (Деррида показал, что всё предприятие западной метафизики основывается на безуспешной попытке «логоса» различить себя от «мифа» – см.: [Шалларь 2023]... Сторонники имяславчества, приписав Верховному Абсолюту возможность выступать в качестве содержания (и как бы в обход катафатически обозначенного местопребывания Бога в «нетях»), уповают на то, что Он связан с Именем, с Языком как с неким локусом вивенди. И если в традиционном богословии сотворенный мир противостоит Творцу как некое небожественное бытие – Божественному, то в данном случае инстанция языка превращается в нечто одновременно и тварное, и нетварное. Например, в онтологии имени А. Ф. Лосева «язык конституируется до и вне точки касания божественного и тварного миров» (см.: [Резниченко 2004]). В имяславческом варианте софиологии «магически-мифическое Имя коренится в точке касания двух миров и влечет за собой всю иерархию инобытия» (ibid). – Прим. ред.

- ↑ Этот вывод Хомского перекликается с гипотезой Сепира-Уорфа, один из авторов которой, французский лингвист Э. Сепир, настаивая на существовании некоего изначального, главного «чертежа языка», писал: «Чертеж, или структурный гений языка есть нечто гораздо более фундаментальное, <…> чем та или другая нами обнаруженная черта» – [Сепир 2004, 36]. – Прим. ред.

В. Воображаемый язык может выступить как способ сказать все, ничего не сказав, явиться синонимом черного квадрата, белой иконы, молчания мудреца и т. п. Как сказал по другому поводу Мерло-Понти:

«Философ говорит, но в этом его слабость, и слабость необъяснимая: он должен был бы молчать, совпасть в молчании и воссоединиться в Бытии с философией уже существующей»[1].

Примеры можно умножить, важно подчеркнуть в этом случае неизбежность имперсонализма и отсутствие пафоса чистой креативности[2]. Воображаемый язык во весь голос заявляет нам, что никакое (подлинное) понимание невозможно, и, собственно, факт его предъявления эвентуальному реципиенту содержит сообщение «существует хотя бы один язык», или – «существует мир, который классифицирует и описывает внеположную себе реальность принципиально иначе, нежели вы к тому привыкли», или – точнее – «существует трансцендентный объект». Происходит гипостазирование чуждого. И с тех пор, как B. Worf известил нас, что «язык формирует наш способ мышления и определяет, о чем мы можем мыслить»[3], нами ощущается некоторая сила принуждения, заставляющая действительно пытаться помыслить язык, на котором никто никогда не говорил; не исключено, что это говорение, наконец, будет ближе к истине, чем любое другое.

С. Воображаемый язык может выдать себя за другой – неизвестный, и включить в свое поле:

– медиумическое письмо |

В любом случае, он – «плод вдохновения», сообщение из скрытого источника, что, в некотором смысле, блеф, так как ценность неизвестного и тайного языка всегда представляется (со стороны заинтересованной несведущести – прим. ред.) заведомо завышенной.

Говоря о Диогене Лаэрции, U. Eco отмечал, что тот ищет истоки философии у персидских магов, индийских гимнософистов[4], кельтских друидов и т. д. и т. п., то есть где угодно, кроме самой Греции. Этот скрытый источник тайного знания может принять вполне современный вид, к примеру, «третьей вселенной»[5]. Для нас важно, что в этом случае автор сам совсем не обязан понимать то, что он пишет; он является только средством проявления в мир сообщения высокоценного, но этот автор в равной мере может быть как «недостойным рабом», так и «гением-безумцем», непредсказуемым и беззаконным. Ситуация конфликтная, ведь «читатель хотел бы, чтобы его автор был гением, но при этом он же хотел бы, чтобы произведения этого автора были понятными» (Ю. М. Лотман)[6], требование очевидно невыполнимое, ведь даже Г. Иванов, бывало, не стеснялся называть В. Хлебникова просто безумцем.

- ↑ И далее, там же: «Все, напротив, происходит так, словно он <философ> хочет передать в словах некое существующее в нем молчание, которому он внимает. Все его “творчество” есть это абсурдное усилие. Он писал, чтобы выразить свой контакт с Бытием; но он не выразил его и не смог бы выразить, ибо это принадлежит молчанию» (см.: [Merleau-Ponty 1964, 166], цит. по: [Винчигуэрра 2012, 23]). – Прим. ред.

- ↑ С лингвистической т. зр. пафос чистой креативности, пожалуй, наиболее выразителен в тех ответвлениях авангардной словесности (фонетическая заумь и др.), которые эвристически перекликаются с детской речью (см. по этой теме, например: [Лингвистика креатива 2013]). Что же касается имперсонализма, считающегося одной из доминант европейской культуры XX века, то этим термином чаще всего обозначают философию безличности, в противовес персонализму и онтологизму российской религиозно-философской традиции. Для имперсонализма характерно понимание Бога как безличностной идеи (Экхарт). Склонявшийся к имперсонализму А. Эйнштейн говорил: «Я верю в Бога Спинозы, который проявляет себя в закономерной гармонии бытия, но вовсе не в Бога, который хлопочет о судьбах и делах людей». – Прим. ред.

- ↑ Впоследствие Г. Дойчер в весьма ироничной форме научно-популярного очерка опроверг этот постулат, указав, что основной ошибкой теории Уорфа был вывод о том, что «родной язык» создает для человека ограничения в мышлении и препятствует восприятию определенных идей. См.: [Дойчер 2016]). – Прим. ред.

- ↑ Гимнософисты (греч. γυμνοσοφισταί, «нагие философы») — греческое название индийских философов-аскетов, (близких к йогам или садху), которые пренебрегали одеждой, относясь к покрытию тела как к излишней заботе, препятствующей духовному совершенствованию. У Диогена Лаэртского, в частности, гимнософисты упоминаются (со ссылкой на Аскания Абдерского) в повествовании о Пирроне, основателе чистого скептицизма. Согласно его описанию, Пиррон подвергся сильному влиянию гимнософистов, вместе со своим учителем Анаксархом сопровождая Александра в Индию и, по возвращении в Европу, следовал их образу жизни (Диоген Лаэртский. О знаменитых философах IX 61). Однако степень этого влияния подробно не описана. – Прим. ред.

- ↑ «Третья вселенная» – образ вселенской бесконечности, фиксируемый с позиций гипотетического наблюдателя, вынесенного за пределы координат материального мира, и принимающего бесконечность за нулевую точку. В ряду банализированных дефиниций GPT понятие «третья вселенная» соотносится с лексиконом научной фантастики – в частности, утверждает ИИ, «такой термин встречается в комиксах о Marvel Universe, он может использоваться для описания другой реальности, которая отличается от нашей». – Прим. ред.

- ↑ См.: [Лотман 1992]. – Прим. ред.

§3. Мы выстроили весь этот ряд[1], чтобы сказать, что все подобные прочтения являются не более, чем приёмами, имеющими в виду окончательно запутать читателя, и, главное, чтобы подойти к выводу о том, что первый и действительно важный вопрос – это вопрос аутентичности предъявленного нам воображаемого языка, настоящий ли он язык (?), является ли, в конечном счёте, вообще это если уж не языком, то хотя бы произведением, по отношению к которому хорошо может быть задан вопрос, на каком языке это говорит.

Nelson Goodman, сделавший эстетический опыт всего лишь пробным камнем в процессе взаимодействия между объектом и формами его употребления и применивший так называемый экстерналистский подход[2] к локализации произведения в определённом классе явлений[3], итак, N. Goodman ставил вопрос об аутентичности в зависимость от нашего знания/незнания о ней. Ему принадлежит забавное наблюдение, что в музыке, в отличие от живописи, подделки как таковой не существует[4].

Вывод: искусства бывают автографичными тогда и только тогда, когда различие между оригиналом и копией имеет смысл, и только при условии, что даже предельно точная имитация от факта своей точности не приобретёт аутентичности. Музыка же как пример аллографичного искусства предлагает не вещь, а алгоритм её получения[5]. Тем не менее, демаркационная линия между авто- и алло- не совпадает с тем, что отделяет искусство в одном экземпляре от искусства, безболезненно тиражируемого в соответствии с правилами (пример – эстамп).

Нас не может не печалить тот факт, что в результате своего блестящего анализа N. Goodman приходит к неутешительному для нас выводу: «Единственный способ проверить, аутентична ли находящаяся перед нами "Лукреция", состоит в установлении того исторического факта, что именно она является тем объектом, который произвёл Рембрандт». Для нас это замыкало бы круг и отсылало бы устанавливать тот факт, что автор нашего воображаемого языка является Рембрандтом своего дела.

- ↑ Крещендо индивидуального начала, почти диалектически самое себя поглощающего! – И. К.

- ↑ Мы бы сказали просто функциональный. – И. К.

- ↑ И вообще как американский номиналист и учёный аналитической школы N. Goodman не очень был склонен доверительно относиться к бредовым теориям. – И. К.

- ↑ Для прояснения этого тезиса равно как и теории нотации, выдвинутой Н. Гудменом (см.: [Goodman 1968, 113]), отсылаем читателя к статье А. С. Якобидзе-Гитмана «Аллегория и аллография: к проблеме музыкального иносказания». Он пишет: «Гудмен делит виды искусства на автографические, в которых подделка произведения искусства снижает его художественную ценность, и аллографические, в которых подделка может повлиять лишь на коммерческую ценность. К последним из них принадлежит записанная (нотированная) музыка (копию рукописи Баха не продашь на аукционе, но ценность зафиксированной на ней музыки не ниже, чем музыки, зафиксированной на его автографе – чего никак нельзя сказать о копии, например, Рембрандта)» – см.: [Якобидзе-Гитман 2011, 1-12]. – Прим. ред.

- ↑ Различие между авто- и аллографичностью можно продемонстрировать на примере подделки подписи: подлинная подпись = автограф, поддельная = аллограф.

§4. На следующий – после точки разрыва – поверхностный взгляд так и хочется отказаться от называния нашего предмета. Группа вещей? Вещь – очень хорошо, если бы не Лакан и не Хайдеггер, и если бы не беспокойство по поводу её презентативности. Объект – плохо потому, что, с одной стороны, понятие объекта замыкает нас в субъектно-объектной диалектике, а с другой – провоцирует на наукообразие, на «объект исследования», и тем самым принуждает к невозможной полноте суждения. Феномен плохо потому, что либо подразумевает ноумен, либо либо стимулирует уже угасшее в зрителях с начала века удивление. Язык, как мы показали выше, во-первых, просто неправда, а во-вторых, тянет за собой речь и, ещё хуже, речевой акт, речевую деятельность и речевое поведение.

Произведение экстериоризирует код и – смутно – сам процесс произведения (если, конечно, не ставить в слове дефиса / дефисов) и, кроме того, опять-таки, содержит намёк на производителя[1]. Явление даже хуже феномена, так как бесстыдно вводит дуализм не только становления или понятийности, но приближается непосредственно к миру идей, которые одновременно со своей инсталляцией в речи начинают требовать себе адекватного выражения или даже формы. Возникает сильное желание разрушить иллюзию недвусмысленным заявлением о том, что перед нами не образец, имеющий право на собственную историю, но, допустим, чисто-креативный акт, намёк на возможность помыслить свой концепт, говорение посредством умолчания, негативное представление бесконечного и т. п.[2]

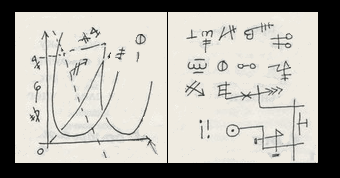

Сохраним некоторые вехи: 1) Такая вещь содержит в себе и создаёт в процессе своего потребления правила собственного прочтения. 2) Такая вещь обманом выдаёт себя за письмо, неизбежно представая в рецепции как образ. Можно грубо назвать это живописью, которая притворяется. Приведём простое доказательство, взятое из того же N. Goodman’а:

«Сравните фрагмент электрокардиограммы с рисунком горы Фудзи-Яма Хокусая. Чёрные линии на белом фоне могут быть совершенно одинаковыми в обоих случаях. Что составляет различие? Очевидно, некоторая характеристика двух схем, в которых эти линии функционируют как символы. <...> Какая характеристика? Она не имеет отношения к тому, что именно символизируется; можно делать диаграммы гор и образы биения сердца. Различие синтаксическое : аспекты, конструирующие диаграмму, в сравнении с эскизом, стали объектом прямого жесткого ограничения. Единственные значимые в диаграмме линии – это оси абсцисс и ординат для каждой из точек, которые составляют линию. Толщина линии, её цвет и интенсивность, абсолютная величина диаграммы и т. п. не важны: знание того, что дано как дубль символа, принадлежащего к тому же типу схем-диаграмм, совершенно не зависит от сходства черт. Это не верно по отношению к эскизу. Любое утолщение или истончание линии, её цвет, её контраст с фоном, её размер, вплоть до качества бумаги – ничто из этого не может быть отброшено, ничто не может быть проигнорировано. Хотя и эскиз, и диаграмма имеют то общее, что они не артикулированы, некоторые черты, которые являются конститутивными для эскиза, отбрасываются как случайные для диаграммы; в эскизе символы относительно концентрированы»[3]. И еще: «Ни одна из характеристик образа – ни одна из характеристик, которыми образ обладает в качестве такового – не выделяется как конститутивная[4]».

- ↑ Вспомним, что писал Р. Барт, противопоставляя понятия текста и произведения: «В противовес произведению (традиционному понятию, которое издавна и по сей день мыслится, так сказать, по-ньютоновски), возникает потребность в новом объекте, полученном в результате сдвига или преобразования прежних категорий. Таким объектом является Текст. <...> Текст – не продукт распада произведения, наоборот, произведение есть шлейф воображаемого, тянущийся за Текстом. <...> Произведение включено в процесс филиации. <...> Что же касается Текста, то в нем нет записи об Отцовстве». – [Барт 1989, 414-423]. – Прим. ред.

- ↑ Ср. перечитывание эстетики возвышенного Канта применительно к современному искусству у J.-F. Lyotard.– И. К.

- ↑ К сожалению, И. К. не оставляет нам более подробной ссылки на книгу « Languages of art», из которой ею было переведено данное высказывание. Кстати, в статье «Когда – искусство?» из книги «Способы создания миров» Н. Гудмен использует сходную аналогию. Говоря об «эстетических симптомах», он вслед за синтаксической и семантической «плотностями» называет «относительную перенасыщенность», для которой, как он утверждает, существенны сравнительно много символических аспектов – например, рисунок Хокусая, изображающий гору единственной линией, где имеет значение каждый признак формы, линии, толщины и т.д., в отличие от, возможно, той же самой линии в качестве диаграммы ежедневных биржевых индексов, где значение имеет только высота линии над осью» – см. здесь: раздел IV «Когда – искусство?», часть 3 «Образцы». – Прим. ред.

- ↑ Т. е. основополагающей. – Прим. ред.

В живописи вещью оказывается индивидуальный объект, в гравюре – класс объектов, в музыке – класс исполнений, соответствующих партитуре, в литературе – сама партитура, в каллиграфии – индивидуальное написание.

Оставим здесь N. Goodman’а, твердо запомнив, что то, откуда нельзя ничего выбросить – это живопись, и что каллиграфия к ней близка. Нам остаётся нечленимая вещественность и таинственная авторская индивидуальность.

Если бы мы точно знали, что носитель воображаемого языка им владеет! Мы бы имели право уцепиться за мысль Хомского о том, что его, носителя, «знание языка далеко превосходит его же опыт. И не является "обобщением" этого опыта в любом смысле слова обобщение». Но, к сожалению, мы имеем только вещь, которая (и это по нашему мнению, самое важное) террором своего предъявления подрывает самую возможность разумного конструирования всякого метадискурса, пытающегося поместиться поверх неё.

§ 5. Маленькое отступление. Предлагая посмотреть, как произведение наращивает стеепень своего существования и что на выходе из этого получается, мы взяли в пример Х.-Л. Борхеса, так как последний, испытав влияние Венского кружка и считая всякую метафору просто отраслью научной фантастики, заведомо никак не мог думать, что произведение в основе своей определяется автором и, следственно, служит его выражением, или выражением вообще чего бы то ни было (то есть, по определению, произведение не имеет «скрытого источника»). Вот преамбула, необходимая нам для того, чтобы правильно сослаться на рассказ Борхеса «Полдень с Рамоном Бонавеной», в котором выведен идеальный образ автора, желающего написать реалистический роман и кончившего многотомным описанием нескольких объектов, расположенных на его, авторском, столе, под строго определённым его, автора, углом зрения. Проблема этого идеального автора – проблема когерентности, он, хочется сказать, математически приближается к своему одновременно пределу и результату, отметая последовательно все способы письма: письма контролируемого, которое самим усилием контроля и «бодрствования» вызывает губительные для адекватности изменения в своём авторе, также как и письма автоматического, необходимо вовлекающего в себя постороннюю предмету случайность по методу свободных ассоциаций (намёк на психоанализ?).

Исключив из идеального произведения как научную, так и эстетическую ценность, Борхес получает два важных для нас результата: 1) «В теории моя книга бесконечна» 2) «Я не собирался наставлять, трогать или развлекать. Произведение вне всего этого. Оно стремится к тому, что только и есть самого неизменного и самого высокого: к месту во вселенной» (курсив наш. – И. К.). Статус идеальной книги как одновременно глубинной структуры и всего теоретически возможного поля её применений дан, кроме того, и как статус вещи в мире вещей, но также и как акт убийства дуализма означаемого и означающего, чему в рассказе соответствует уничтожение и описанных предметов и даже их фотографий. Это – совершенное убийство[1], снимающее вопрос знания о каких бы то ни было соответствиях тем, что текст «стал перед ним ходить» в ответ на логически корректное утверждение «движения нет».

По поводу первого результата процитируем слова Ролана Барта (R. Barthes) на конгрессе «Экзегеза и герменевтика», имея в виду прежде всего предмет его высказывания:

«Форма как таковая может быть катализирована в бесконечность. Не помню, кто именно из американских лингвистов (Хомский или кто-то из его школы) сказал вещь в философском смысле прекрасную: "Мы никогда не говорим ничего, кроме одной-единственной фразы, которую прерывает смерть". Структура фразы такова, что вы всегда можете добавить слова, эпитеты, прилагательные, второстепенные члены или добавочные главные и никогда вы не повредите этой структуры. В сущности, если сегодня такое внимание уделяется языку, это потому, что он, в том виде, в каком он описан на сегодняшний день, даёт нам пример объекта в одно и то же время организованного и бесконечного; в языке присутствует опыт бесконечной структуры (в математическом смысле слова), и фраза служит тому примером. Вы можете бесконечно наполнять фразу, и если вы захотите её прервать, закончить, что всегда было серьёзной риторической проблемой (тому свидетельство – периоды, клаузулы, являющиеся операторами замыкания), то это исключительно под влиянием обстоятельств, из-за вашего дыхания, памяти или усталости, но никогда не из-за структуры: никакой структурный закон не обязывает вас заканчивать фразу...».

Конец лирического отступления.

Решительно не вступая в опасные дискуссии по поводу истинной/мнимой утраты референций, отметим: вещь, обладающая таким свойством, может сказать «всё», хотя бы U. Eco и сомневался в её способности отличить запах вербены от запаха розмарина, и по мере своего становления в качестве идеальной модели вне себя положенного она начинает функционировать как, собственно, вещь, и актом своего предъявления устанавливает своё бытие в глагольном его смысле, оказываясь по сю сторону дифференциации «почему есть что-то, а ничего...»[2].

Начиная с этого момента, упрямый вопрос о смысле сообщения приобретает философский характер вопрошания самой вещи о своём смысле, отчего она аккумулирует способность представлять человека как это вопрошание, мы получаем возможность идентифицироваться с ней в этой точке, но зато теряем всякое право третировать её свысока, её «террором» мы вынуждены быть с ней на равных, быть уравнены с ней в единой, не очень понятной современности; как следствие это означает, что мы уже не властны отказать ей в праве на существование, ни в большей мере, чем переписать историю, или в некоторый нулевой момент времени получить психоаналитическое исцеление, устранить помеху, прореху, откуда бесцеремонно эманирует бытие и с ним живая и актуальная возможность его смысла[3].

- ↑ Или, с оглядкой на Бодрийяра, – «совершенное преступление» (crime parfait), подразумевающее убийство реальности, орудием которого является симулякр. – Прим. ред.

- ↑ Учитывая, что И. К. пишет не научную статью, а эссе, в котором субъективный подход в принципе допустим и не связан строгой регламентацией, можем предположить, что скомканная на полуслове фраза призвана продемонстрировать неоднозначность эмоционального фона, сопутствующего рецепции французского постструктурализма, и в частности, теории симулякров (1981), реанимированной Бодрийяром через 15 лет после её создания (имеются в виду работы «Le crime parfait», 1995 и «Le Complot de L'Art», 2005). Фраза «почему есть что-то, а ничего...» выглядит как непрямая референция к следующим словам Бодрийяра: «Раньше основным вопросом философии был: "Почему скорее есть нечто, чем ничто?" [Лейбниц]. Сегодня главным вопросом оказывается: "Почему скорее нет ничего, чем есть нечто?". Отсутствие вещей в самих себе, то, что их нет, хотя они и кажутся присутствующими, то, что все исчезает за собственной кажимостью и потому никогда не бывает идентичным самому себе – вот в чем заключается материальная иллюзия мира» – [Бодрийяр 2023, 12]. – Прим. ред.

- ↑ Складывается впечатление, что этот великолепный пассаж, в котором линии философского дискурса, пропущенного сквозь призму автоматического письма, преломляются в спонтанные штрихи "герменевтики непонимания", что этот пассаж написан на паллиативной, замаскированной под нормальное изъяснение, версии неизвестного языка... Так спросим же себя снова, что такое воображаемый язык – может быть, он есть нечто среднее между шуткой, камлательной практикой, эвристическим нонсенсом и бравадой футуристов-заумников, искореняющих культурно-исторические стереотипы? Основатель герменевтики Х.-Г. Гадамер в книге «Истина и метод» показал, что в основе человеческого познания лежит именно пред-рассудок, поскольку всякий акт понимания обусловлен исторически определенным контекстом – системой сложившихся стереотипов, зафиксированных, прежде всего, в языковых конструкциях. «Самосознание индивида есть только вспышка в замкнутой цепи исторической жизни, – писал Гадамер, – соответственно, пред-рассудки влияют на человека в гораздо большей степени, чем его суждения, составляя действительность его бытия» (См.: «Философская герменевтика» на портале studfile ЯрГУ) ... Если (гипотетически) воображаемый язык абсолютно не историчен, и у него нет никакого культурного прошлого, то признание факта его существования было бы, конечно, сродни откровению; под этот факт, утверждает И. К., впору «переписать историю, или в некоторый нулевой момент времени получить психоаналитическое исцеление»… – Прим. ред.

Философски точно покрывая это «зияние», Ricœur замечает: «Я верю во вселенское проявление бытия, во всех языках, которые что-то говорят»[1]. Нам кажется, что свежесть открытия этого явления очень точно описана у J.-F. Lyotard’а. Цитируем его книгу «Речь, фигура»:

"«Если я продемонстрирую, что в любом дискурсе, в его подвале живет некая форма, в которой заключена энергия, и в соответствии с которой последняя действует на поверхности, если я продемонстрирую, что дискурс не является исключительно значением и рациональностью, но экспрессией и эффектом, не разрушу ли я самую возможность истины? Тем самым откроется дверь хитросплетениям, посредством которых можно будет спекулировать на том, что явное значение дискурса не исчерпывает его смысла, но отнюдь не заключая последнего целиком и полностью в обозначаемом, дискурс получает свой смысл бессознательно, пассивно, от он некоей внешней по отношению к нему инстанции, и он не отражает структуры языка, на котором он произнесен, что, следовательно, он содержит в себе своё другое, и что, таким образом, говорящий не знает того, что он говорит (курсив наш. – И. К.)[2]. Дверь настежь хитросплетениям и "терроризму", поскольку, начиная с некоторого момента, когда мы пренебрегаем общим для всех дискурсов стремлением к значимости, когда прервана референция (будь она имплицитна или же эксплицитна)[3], которую всякий говорящий устанавливает по отношению к некоей универсальности и возможному взаимопониманию, когда его слова трактуются как явление извне, не остаётся ничего, кроме насилия, для того, чтобы решить, откуда они явились. Если я больше не могу говорить с тобой, то есть если ты и я больше взаимно и уважительно не принимаем всерьез значения того, что мы говорим, выводя его из геометрически общего нам приятия, которое позволяет нам судить о справедливом и ошибочном, если я начну говорить о тебе, заключая твою речь в третье лицо, как исходящую от отсутствующего источника речи, речь имплицитно экспрессивную, но более не имплицитно значимую, тогда общение просядет, и возможность истины с ним, и отныне уже не может быть и речи о том, чтобы знать, что слова хотели сказать, так как это знание, в свою очередь, строится из слов, моих и твоих, но для этого нужно договориться, то есть постулировать некоторый способ рациональности выражения, порядок причин незначимого, другой дискурс, говорящий в твоем[4], который я могу узнать или кто-то другой может. Следует вообразить, что этот "кто-то" содержит в себе другого или является другим твоего дискурса. Следует даже вообразить это отсутствие смысла: что этот другой дискурс, которого ты не произносишь, но который говорит в твоём, тем не менее, имеет смысл помимо через тебя и для тебя, что я или кто-то ещё можем его сказать, что мы можем говорить о тебе, а не с тобой. <...> Таково насилие. Говорят, здесь кончается философия»".

- ↑ Гораздо основательнее (хотя и менее внятно), чем Поль Рикёр, подошёл к вопросу «говорящего Бытия» архимандрит Евфимий (Вендт), русский софиолог, своего рода «Хлебников от богословия». Нацелившись на обнаружение отголосков Сверх-первослова в структуре речи, он взял за основу буквы русского алфавита и построил систему, включающую в себя 21 фонематическую категорию. По мнению архимандрита Евфимия, эти «буквы-звуки» посредством заключенной в них особой мистической энергии («энергематичности» в лосевском смысле) способны послужить к истолкованию Священного Писания, а «их настоящая сила будет явлена только когда они пройдут призмами всех других языков» см. здесь: – [Богатырев 2018, 13]. – Прим. ред.

- ↑ Приведённые И. К. слова Лиотара воспринимаются как развернутый ответ на вопрос о допустимости автоматического письма в философском, научном дискурсе. Если действительно «явное значение дискурса не исчерпывает его смысла» и «говорящий не знает того, что он говорит», то выходит, что да, допустимо. Однако как же теперь нам быть с парадоксальной очевидностью того факта, что предыдущий, так сказать, автоматический, пассаж (см. наш комм. выше) был написан И. К. совершенно сознательно (это проясняется по мере чтения эссе)?.. Отдельно отметим, что с позиций когнитивной лингвистики воображаемый язык не может считаться дискурсом, поскольку смыслопорождающая способность последнего «обусловливается тем, что в отличие от актуального высказывания дискурс состоит из элементов ранее произведенных дискурсов. Главным условием его формирования является интердискурс, а функционирование дискурса по отношению к нему самому обеспечивается интер- и интрадискурсом. При этом происходит нейтрализация субъективных смыслов и образование так называемого бессубъектного дискурса. С одной стороны, субъект "подавляется" интер- и интрадискурсом, а с другой – принимает дискурс как свое собственное произведение, забывая, что в нем присутствует интердискурс» – см.: Алефиренко 2005, 5. – Прим. ред.

- ↑ Т. е. явная или скрытая, подразумеваемая. – Прим. ред.

- ↑ Т. е. интрадискурс (см. наш комм. выше). – Прим. ред.

Замечательно то, что эта вещь предъявлена как целостная, но она не до конца поддается дешифровке, то есть, перед нами не загадка (с отгадкой!), но тайна, бытующая не как сообщение, а как образ[1]. Замечательно, что вещь, претендующая быть внелогичной[2], на деле хочет быть металогичной, как в буквальном смысле трансцендентное, «стоящее выше законов тождества и противоречия не в смысле нарушения их, что невозможно, а в том смысле, что в нём нет ничего, к чему эти законы могли бы быть применены» (Н. О. Лосский). Дело не в том, что вещь проста в своём устройстве, но в том, что реальное означаемое её, на что она указывает, просто, что она значит что-то очень простое, что по простоте и недробимости своего минимального смысла либо вовсе ускользает от восприятия, либо интегрирует последнее в, скажем, бодрствование бодрствования[3] (для неспособных к оному годится и фрейдовское «правило равнораспределённого внимания»[4]), таким образом, единственный законный вопрос, который такое восприятие может задать, звучит следующим образом: «Какого цвета оказались глаза у возлюбленной Пигмалиона после того, как она их открыла?»

- ↑ Image – воображаемое в оппозиции к мыслимому; образ и подобие как генетическая формула, а не удвоение с одним экзистенциально ослабленным членом. – И. К.

- ↑ Ср. неизживаемое требование читателей оградить произвол их наслаждения вещью и их право не понимать вещь от агрессивных рецептов и способов приготовления критики (у критики вообще низкий статус). На противоположном полюсе – работы о тайном смысле бессмысленного (пример – цветовой код Хлебникова, интенция найти в стихотворении реалистический портрет), об оккультных корнях обериутов, независимо от несомненной их ценности являющие собою примеры императивного «вчитывания» смысла.– И. К.

- ↑ Данный плеоназм воспринимается как намёк на диалектическую фигуру «отрицание отрицания». Напомним, что в понимании Адорно (в отличие от гегелевской трактовки) «отрицание отрицания» не разворачивает первое отрицание вспять, а показывает, что оно недостаточно отрицательно. Точно так же и здесь, в вероятной смысловой палитре плеоназма «бодрствование бодрствования» возникает оттенок сумеречности, никтегерсии. Вслушавшись в звучание аналогично образованных и внешне бессмысленных повторов (говорение говорения, звук звука), можно заметить в них переключение понятийного лада на качественно иное, имманентное смыслосодержание. – Прим. ред.

- ↑ В книге «Толкование сновидений» Фрейд подчёркивает предельно важный момент: бессознательное как таковое нам недоступно. Мы можем приблизиться к его пониманию только в опосредованной форме – через практику толкования, то есть осмысление (русское слово «толк» означает не что иное, как «смысл»), кстати, в этой связи уместно вспомнить одно из знаменитых высказываний Лакана: «Бессознательное – это то, что структурировано как язык». Сновидение, по Фрейду, имеет смысл, и смысл этот принадлежит не толкователю, а самому сновидцу. Другими словами, никто, кроме самого сновидца, не может знать, что означает приснившийся ему сон. Известно, что в кабинете психоаналитика анализом сновидения занимается сам анализируемый. Аналитик лишь задаёт ему вопросы по поводу отдельных элементов сновидения, руководствуясь особым способом слушания рассказа: правилом равнораспределённого внимания (gleichschwebende Aufmerksamkeit). Суть его заключается в том, что аналитик должен пребывать в некоторой рассеянности, при этом чётко улавливая все мелочи равноценным образом, не делая акцентов на чём-то одном. Любопытно, что критики, избравшие своей целью ниспровержение фрейдизма, карикатурно преподносили правило равнораспределенного внимания как позволение аналитику спать во время сеанса. – См.: Мазин 2010, 108 (Субъект Фрейда и Деррида); см. также: «Знакомствос Фрейдом...» (конспект лекции). – Прим. ред.

Поэтому мы и заинтересовались аутентичностью[1]. Заметим, что Жан Бодрийяр, как показала недавно произошедшая полемика по поводу его статьи «Заговор искусства», единственное что делает, так это отказывает подобным вещам в аутентичности, о чем определённо говорит если не он сам, то его терминология. Знаменателен не столько отказ сам по себе, сколько неизбежно априорный этого отказа характер[2].

В заключение сошлемся на прекрасную книгу Умберто Эко «В поисках совершенного языка», которую мы почти не цитировали, потому что иначе пришлось бы это делать целиком, и отметим ещё одну особенность воображаемых языков. Они, с одной стороны, как и следовало ожидать, идут путем нарастающей иконичности, закрепляя за каждой вещью окружающего мира новый, ей и ей одной соответствующий символ, и здесь сокрыт ещё один источник их потенциальной бесконечности, или, если пользоваться словом Эко, открытости. А с другой стороны, но об этом мы косвенно уже говорили, они стремятся стать индексами, указателями. Вы спросите, как это можно совместить, но задав такой вопрос, вы уже ответили на своё удивление по поводу необходимости существования воображаемых языков, которые, будучи индивидуальными, этой своей личностностью жертвенно уничтожают собственную возможность совершенства.

- ↑ Вспомним приведенную выше цитату из Бодрийяра: «Все исчезает за собственной кажимостью и потому никогда не бывает идентичным самому себе» – [Бодрийяр 2023, 12]. – Прим. ред.

- ↑ То есть, в приближении к теме данного очерка, если бы Бодрийяру был задан вопрос о воображаемых языках, то он ответил бы, наверное, так, как если бы ему было заведомо известно, что таковых не существует. В системе Канта априорное (то есть, как бы заранее известное) знание, проявляясь только вместе с опытом, тем не менее абсолютно не зависит от любого возможного опыта. – Прим. ред.

Избранная библиография

- [Алгоритмическое искусство wiki website] – https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритмическое_искусство.

- Барт 1989 – Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. Пер. с фр. / сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989.

- Богатырев 2018 – Богатырев М. Ю. Именуемый Логос и начертательный образ : теологическая криптография архимандрита Евфимия (Вендта). — [б. м.] : Издательские решения, 2018. — 106 с.

- [Бодрийяр 2023] – Бодрийяр Жан. Заговор искусства. Совершенное преступление (пер.: Качалов А. В.). – М.: Рипол-Классик, 2023, 250 с.

- [file:///C:/Users/mb100/Downloads/1102-1102-1-PB.pdf Винчигуэрра 2012] – Л. Винчигуэрра. Мерло-Понти и слепое пятно живописи (пер. И. Блауберг). – ФН – 10/2012.

- Гудмен 2001 – Гудмен Н. Способы создания миров. – М.: Идея-Пресс; Логос, 2001.

- Дойчер 2016 – Дойчер Гай. Сквозь зеркало языка… (пер.: Н.Б. Жукова). – М., ACT, 2016.

- Ильгова 2021 – Ильгова Дарья. Медиумы автора и читателя в визуальной поэзии ХХ века: интерпретация культурного текста // Культура и цивилизация. 2021. Том 11. № 3А.

- Лингвистика креатива 2013 – Лингвистика креатива – 1. Коллективная монография. – Екатеринбург, УГПИ, 2013.

- Лотман 1992 – Лотман Ю. М. Культура и взрыв. – М. : Гнозис. 1992.

- Мазин 2010 – Мазин В. Субъект Фрейда и Деррида / В. Мазин. — СПб. : Алетейя, 2010. — 256 с.

- Резниченко 2004 – Резниченко А.И. Категория Имени и опыты онтологии: Булгаков, Флоровский, Лосев // Вопросы философии. 2004. № 8. С. 134-144.

- [Сепир 2004] – Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. – М.-Л., 1934.

- Шалларь 2023 – Шалларь В. Сотница об ангелах, 26. Историчность логоса.

- Шмелев 2002 – Шмелев А. Д. Русский язык и внеязыковая действительность. — М.: Языки славянской культуры, 2002.

- Якобидзе-Гитман 2011 – Якобидзе-Гитман А.С. Аллегория и аллография: к проблеме музыкального иносказания // Артикульт. 2011. 4(4).

«...Такая вещь содержит в себе и создаёт в процессе своего потребления правила собственного прочтения» (с 10).

Душа и вещь (03.07.2023)

|

|

«...Но для этого нужно договориться, то есть постулировать некоторый способ рациональности выражения, <...> другой дискурс, говорящий в твоем, который я могу узнать или кто-то другой может. Следует вообразить, что этот "кто-то" содержит в себе другого или является другим твоего дискурса. Следует даже вообразить это отсутствие смысла: что этот другой дискурс, которого ты не произносишь, но который говорит в твоём, тем не менее, имеет смысл помимо через тебя и для тебя, что я или ещё кто-то можем его сказать, что мы можем говорить о тебе, а не с тобой. <...> Таково насилие. Говорят, здесь кончается философия» (с. 16).

«...Такая вещь обманом выдаёт себя за письмо, неизбежно представая в рецепции как образ. Можно грубо назвать это живописью, которая притворяется» (с 10).

Душа и вещь II (03.07.2023)

|

Виньетка к пьесе Вл. Элементарных "Механизм Нины"

- ↑ Данный верлибр – цитата из книги Лиотара «Discours, Figure»; пер. И. К., построчная разбивка наша, эпиграф добавлен нами из источника: Вей Лин Гон, аналекты.

Читать Стетоскоп № 13 ЗДЕСЬ (открывать в новой вкладке)

Copyright © Михаил Богатырев