Михаил Богатырев

Архимандрит Евфимий.

Содержание- Часть I. Кануны - Часть II. Биография - Часть III. Софиология - Часть IV. Атласы

- Часть V. Храм - Часть VI. Фрески о. Григория (Круга). Иконы сестры Иоанны (Рейтлингер)

- Часть VII. Букварь. На стыке богословия и лингвистического авангарда - Часть VIII. Святые Престолы

- Часть IX. История изучения трактата. Дополнения

Часть VI. ФРЕСКИ ГРИГОРИЯ КРУГА. ИКОНЫ СЕСТРЫ ИОАННЫ (РЕЙТЛИНГЕР).

ФРЕСКИ ГРИГОРИЯ КРУГА

Инок Григорий (справа) и его духовник архимандрит Сергий (слева).

«Почитание икон в Церкви - как зажженный светильник, свет которого никогда не угаснет. Он зажжен не человеческой рукой, и с тех пор свет его не истощался никогда» [Круг 1978].

Иконописец, представитель «богословия иконы» Григорий Иоганнович (иначе – Иванович) Круг родился 23 декабря 1906 г. / 5 января 1907 г. в Санкт-Петербурге, в семье промышленника. Отец его был швед, из протестантов, а мать – русская, православная, родом из Мурома, в девичестве Суздальцева. Мальчик воспитывался в лютеранстве; в 1916-1917 годах учился в гимназии К. Мая в Санкт-Петербурге, а в 1921 году вместе с семьей переехал в Эстонию[2]. Здесь он поступил класс графики таллиннской промышленно-художественной школы к профессору Г. Г. Рейндорфу (1926) и окончил курс в числе лучших: два написанных им офорта были приобретены с дипломной выставки Народным музеем Тарту (1928). Затем Григорий работал в классе профессора Ринка (тартуская художественной школе Паллас).

Унаследовав от матери, воспитанницы Московской консерватории, абсолютный слух, Круг занимался также и классической музыкой (пресса отмечала исполнение им на рояле концертов И.-С. Баха). Заинтересовавшись религиозными вопросами, он примкнул к РСХД в Эстонии и в 19-летнем возрасте под влиянием встреч в Псково-Печерском монастыре с протоиереем Львом Липеровским принял православие (1926). В 1931 году он переехал в Париж и под руководством Н. Д. Милиоти продолжил занятия живописью в группе недавних студентов закрывшейся к тому времени из-за финансовых трудностей Русской художественной академии (Academie Russe de Peinture). Здесь произошло его знакомство с Л. А. Успенским, дружбу с которым Круг сохранил до конца своих дней. Совместно с Успенским и другими художниками в 1932, 1934 и 1937 годах Круг участвовал в руководимых К. А. Сомовым летних рисовальных штудиях (Гранвиль, Нормандия). Рисунки и этюды этого периода хранятся в музее Ашмола, Оксфорд. Тогда же он сблизился с художниками-авангардистами Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионовым и работал в их мастерской.

Приблизительно с 1932 года его занятия светской живописью (пейзажи с видами парижских окраин, зарисовки старинных церквей, цикл акварельных иллюстраций к повести Н. В. Гоголя «Нос», декоративное панно, выполненное совместно с Гончаровой) стали перемежаться с обращением к церковному искусству: Круг брал уроки по технологии иконописи у старосты Русской иконописной артели при обществе «Икона» П. А. Фёдорова, пользовался советами и указаниями инокини Иоанны (Ю. Н. Рейтлингер). В 1933 году он вступил в православное братство св. Фотия в Париже, руководимое В. Н. Лосским. Члены братства распространяли православие на Западе, разрабатывали богословские проблемы, изучали богословие православного образа. С 1934 по 1959 годы Круг был активным участником парижского общества «Икона», объединившего художников-иконописцев русской эмиграции и исследователей в этой области. В 1935 году при участии Успенского он осуществил основные художественные работы в церкви Трехсвятительского Патриаршего подворья в Париже. В 1937 году[3] совместно с Леонидом Успенским он расписал Покровскую часовню на «русской ферме» в Грорувре[4].

В годы оккупации Парижа Григорий Круг пережил острый душевный и творческий кризис. По окончании войны он поселился в парижском предместье Ванв при церкви Святой Троицы, нес послушание псаломщика и певца, и писал в основном небольшие иконы для частных лиц. В 1945-1946 годах, приехав в Париж, работал вместе с Успенским в его мастерской. В 1948 году от настоятеля ванвской церкви и своего духовного отца архимандрита Сергия (Шевича) он принял монашеский постриг с именем Григорий (в честь прп. Григория Киево-Печерского иконописца) и вскоре перешел на жительство в Свято-Духовский скит в Ле-Мениль-Сен-Дени, в котором и пребывал до кончины. Расцвет «исключительного иконописного таланта» отца Григория в этот период связан с «всецелым включением этого таланта в его монашеское призвание» [Le Père Grégoire 1999, стр. 39]. Наряду с богослужением иконопись стала смыслом и содержанием его жизни и формой молитвы. Наиболее значительные его работы: иконостасы церкви Святой Троицы в Ванве (нач. 1950-х гг.; 1955-1956), церковь Святого Духа в доме Н. А. Бердяева в Кламаре (1-я пол. 1950-х гг.); 2-й иконостас и настенные росписи перестроенной церкви Трехсвятительского подворья в Париже (1959-1961, в соавторстве с Л. Успенским); иконостасы церкви прп. Серафима Саровского в Монжероне (1960-1962)[5]. и церкви в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость в Нуази-ле-Гран (нач. 1960-х гг.; 1964-1965; в настоящее время перенесены в собор Знаменского монастыря, Марсена); иконостас и росписи церкви Казанской иконы Божией Матери в Муазне (1964-1966). К позднему периоду творчества отца Григория относятся недатированные иконостасы, предназначавшиеся для православной монашеской общины в Авероне (ныне в церкви св. Марии Магдалины в Гааге, Нидерланды) и в домовой церкви русского детского лагеря в Отвиль-сюр-Мер.

Авторство отца Григория в отношении настенных росписей в Нуази-ле-Гран оспаривается [Le Père Grégoire 1999, стр. 9]. Главный труд его жизни – росписи церкви Св. Духа в Ле-Мениль-Сен-Дени, которые осуществлялись с многочисленными переделками и усовершенствованиями с начала 1950-х гг. вплоть до 1968 г. Иконы отца Григория находятся также в православном монастыре св. Иоанна Предтечи близ Молдона (Англия), в храмах Италии, Нидерландов, США и в частном собрании (Нидерланды). Из шести икон, присланных им в Россию, установлено местопребывание почитаемого образа свт. Спиридона Тримифунтского (церковь Cв. Троицы на Воробьёвых горах, Москва) и Казанской иконы Божией Матери (ЦАК МДА, церковно-археологический кабинет Московской Духовной Академии). Известно более 450 его произведений – икон и композиций настенных росписей, воплотивших свыше 140 иконографий, в т. ч. ранее в русском церковном искусстве не встречавшихся: изображения святых Галлии – свт. Дионисия и прп. Геновефы (Женевьевы) Парижских; икона «Церкви Парижского района» (1945, совместно с Успенским); первая по времени житийная икона прп. Андрея Рублёва (не позднее 1968, совместно с И. А. Кюлевым) и другие работы.

Многолетние записи иконописца легли в основу изданной после его кончины книги «Мысли об иконе». Творчество о. Григория Круга рассматривается как «особенно мощная в наше время иллюстрация того богословия, которое систематизировал св. Григорий Палама, <...> выражение опыта, для которого основой как в иконописании, так и в жизни было Преображение Христово на Фаворе. <...> Некоторые фрески о. Григория своей огненностью, светлостью и прозрачностью оказываются особенно близкими к фрескам Феофана Грека» (Ларше, [Un peintre 2001, стр. 3]). Его иконы характены выражением возврата «к подлинной художественной передаче святоотеческого опыта и знания христианского откровения» [Успенский 1999, стр. 617]. В произведениях отца Григория Круга, сочетающих строгий иконописный канон с современным языком живописи, «отразился духовный опыт человека XX в., свидетеля и участника скорбных и трагических событий мировой истории» [Сергеев 2000, стр. 240-241]. Инок Григорий Круг скончался в 1969 году; по разрешению французских властей он похоронен в Свято-Духовском скиту в Ле-Мениль-Сен-Дени, у алтаря расписанного им храма.

«Художник ушел, – написал о. Евфимий. – У нас он писал фрески (его икона Архистратига Гавриила). Храм еще не совсем закончен; он почти закончен! Так нужно считать: другого художника не позовешь! Недоимка, усматриваемая, пусть подчеркнет его – неуходимое присутствие! Вечная ему память! — положился, как мы с Вами видели, в оцинкованный гроб у алтарной абсиды, одиночно, до окончания Века! Верхняя роль — Святая роль!» [Евфимий 1969].

3. Фрески Григория Круга в Казанском храме (Муазне).

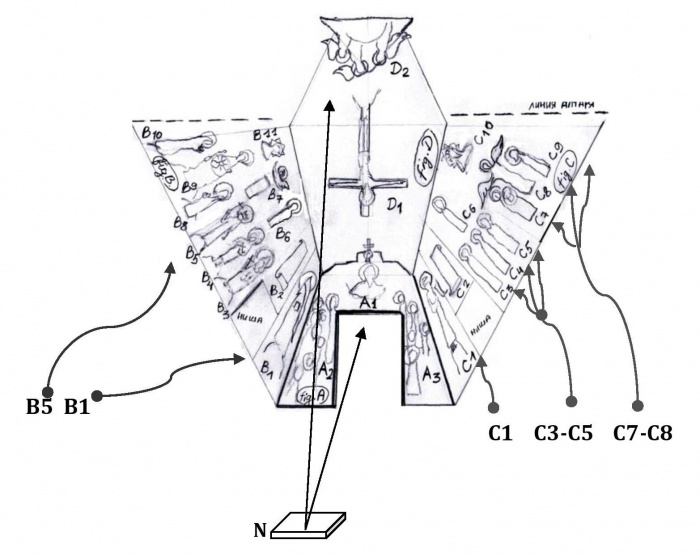

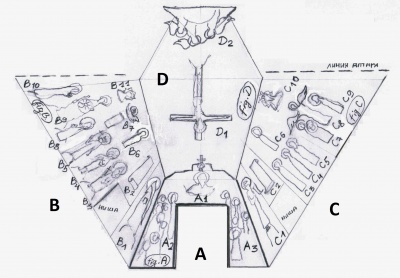

Развернутая проекция храма, рисунок М. Богатырева.

На нашем рисунке внутреннее убранство церкви чудотворной иконы Казанской Божьей Матери представлено в развернутой снизу-вверх проекции, как если бы наблюдатель (N) стоял спиной к иконостасу, перед Царскими Вратами. Стенные росписи алтаря на схеме не обозначены. Посмотрев вверх, прямо над собой (линия взгляда – длинная стрелка на схеме) наблюдатель увидит подножие Распятия и изображение Св. Троицы (плафонная роспись, фигура D2). Также стрелками на схеме отмечено местоположение фресок, фотографии которых опубликованы в этом очерке.

3. 1. Плоскость А: Вход в храм и Хоры.

Прямо по линии взгляда расположена плоскость А: вход в храм и надстроенные над дверью миниатюрные хоры, над которыми помещено изображением Христа в окружении Ангела, Орла, Льва и Быка (символы четырех евангелистов). В левой руке Христа – раскрытая книга, в которой записано: «И Слово было у Бога» [Иоан. 1:1][6]. Изображение увенчано простым четырехконечным крестом, по форме напоминающим как латинский, так и православный «просфорный». В крест вписан образ старца, Бога Отца[7], соответствующий иконе Господь Ветхий Денми.

Этот иконографический образ восходит к видению пророка Даниила: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы ( см. Святые Престолы), и воссел Ветхий днями; одеяние на Нём было бело, как снег, и волосы главы Его — как чистая волна; престол Его — как пламя огня, колёса Его — пылающий огонь» [Дан. 7:9]. Дионисий Ареопагит истолковывает имя Ветхий Днями следующим образом: «Как Ветхий же денми Бог воспевается потому, что Он существует и как вечность, и как время всего и до дней, и до вечности, и до времени[8]» [Корпус Ареопагитикум, гл. 10].

В книге Григория Круга «Мысли об иконе» отдельная глава посвящена образу Господа Ветхого Денми. В частности, там сказано: «Это изображение Христа в полноте Отчей славы, которое утверждено словами Самого Господа, – "видяй меня видяй и Отца". Оно глубоко символическое по своей природе, и как изображение Господское вполне может быть самодовлеющей иконой и не имеет той безысходной и неразрешимой трудности, которая связана с непосредственным изображением Бога Отца, не вполне принятым Церковью и являющимся подчас источником не вполне правильных или вовсе неправильных изображений». Однако в конце главы иконописец добавляет: «Непосредственное же и неповрежденное изображение Бога Отца мыслимо, думается, лишь в изображении Святой Троицы в образе трех Ангелов» [Круг 1978].

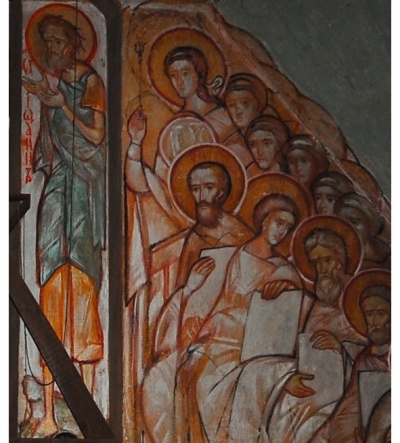

Слева от Хоров изображена Богородица, а справа – св. Иоанн Креститель, за ними стоят двенадцать апостолов со свитками в руках и архангелы, которых можно отличить по лентам, заплетенным в волосы в знак повиновения Господу. Один из архангелов держит хрустальный шар Божественной Славы и скипетр власти (см.: [Inventaire du patrimoine, fiche 9 b, р. 56]).

3. 2. Плоскость В: Левая стена храма.

Левая стена храма (плоскость В на схеме), фото: М. Богатырев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ИКОНЫ СЕСТРЫ ИОАННЫ (РЕЙТЛИНГЕР)

Сестра Иоанна (Ю. Н. Рейтлингер).

Иконостас Казанского храма был составлен из икон, написанных сестрой Иоанной. Об этом свидетельствует дневниковая запись архимандрита Евфимия: «В иконостасе все иконы — ее руки. Но она не отвечала за целое иконостаса. Эти иконы я забирал у нее в течение двадцати пяти лет, — тут тоже свидетельство моей верности!» [Евфимий 1969, стр. 57].

Ю. Н. Рейтлингер. Преподобный Сергий Радонежский.

Инокиня Иоанна (1898–1988, в миру – Юлия Николаевна Рейтлингер) – иконописец, иконный живописец. В 1920-е годы в Крыму Юлия Николаевна подружилась с сестрами Куртен; впоследствии, во Франции, эта дружба переросла в духовное сотрудничество. Мать Евдокия (1895–1977, в миру – Екатерина Куртен-Мещерякова) в 1938 году основала Казанский скит в Муазне, а после войны стала игуменьей Покровского монастыря в Бюсси (1946). В Казанском скиту игуменьей была назначена мать Дорофея (сконч. в 1987), младшая из сестер Куртен. С 1921 года Юлия Рейтлингер жила в Праге, где познакомилась с отцом Сергием Булгаковым и стала его духовной дочерью. Иконы она начала писать через несколько лет после переезда в Париж (1925). Мастерству Юлия Николаевна обучалась у иконописца старообрядческой традиции Кирилла Михайловича Каткова (1905-1995) и у выдающегося французского художника Мориса Дени, который ставил целью возрождение средневековой церковной живописи современными художественными средствами. Ателье Мориса Дени она посещала вплоть до 1940 года. Поиски языка «творческой иконы» сблизили ее с кругом русских религиозных мыслителей: Н. Бердяевым, Б. Вышеславцевым, Г. Федотовым, В. Зеньковским и В. Ильиным. В 1935 году Юлия Рейтлингер, вслед за своей подругой Елизаветой Скобцовой (впоследствии – знаменитой матерью Марией, мученически погибшей в 1945 году в Равенсбрюке и причисленной в 2002 году к лику святых), приняла монашеский постриг.

В 1932 году Юлия Николаевна расписывала церковь св. Иоанна Воина в городе Медон, затем писала одноярусный иконостас в храме Покрова Пресвятой Богородицы на улице Лурмель в Париже (1934). В 1938 году она создала триптих для храма преп. Сергия Радонежского и св. Албания при богословском колледже в городе Мерфилд, на севере Англии; в 1945-1946 гг. расписывала часовню при доме содружества преп. Сергия и св. Албания в Лондоне. Юлия Николаевна состояла в парижском обществе «Икона» (до 1946 г.).

В 1935 году Юлия Рейтлингер была пострижена митрополитом Евлогием (Георгиевским) в рясофор и избрала в качестве послушания «свободное творчество». Как и мать Мария, новопостриженная инокиня Иоанна (имя она получила в честь св. пророка Иоанна Предтечи) осталась в миру, парадоксально обосновывая это решение: «Монастырь – нет; мое послушание – свободное творчество». Тем не менее, это не означало, разумеется, что монашество, как и вообще церковная традиция были для нее чем-то внешним. Культуролог и поэт Владимир Вейдле[10] отмечал: «Во всех ее (т. е. сестры Иоанны – М. Б.) созданиях наличествуют оба условия, вне которых религиозное искусство одинаково невозможно: подлинное художественное творчество во всей его свободе и подлинная религиозная жизнь».

Основные принципы «иконной живописи» сестры Иоанны, выражены ею в дневниковой записи: «В иконе изумительно должна сочетаться правомерная декоративность с внутренним большим содержанием экспрессии. … Мне хочется жизни!». У нее учился Георгий Круг, ставший впоследствии отцом Григорием. В 1946[11] году, после кончины отца Сергия Булгакова, сестра Иоанна переехала в Прагу, чтобы соединиться с сестрой и ради подготовки к возвращению на родину. В конце 1940-х – начале 1950-х годов она расписывала храмы в Восточной Словакии, выполняла частные заказы на религиозные картины, портреты, пейзажи. В эти годы она пережила тяжелое искушение, столкнувшись с очевидными нарушениями евангельских принципов жизни в среде священнослужителей: один из священников, чтобы стать епископом, заставил свою жену принять постриг, в котором пришлось участвовать и сестре Иоанне. Это привело ее даже к отходу от церкви, затем она отошла и от иконописи.

В 1955 г. сестра Иоанна переехала в СССР. Местом жительства для нее был определен Ташкент, где она долгое время вынуждена была зарабатывать на хлеб ручной росписью платков. В 1960-е гг. происходит ее постепенное возвращение к иконописи, а затем и в церковь («Икона вернула меня в церковь», – вспоминала она впоследствии). Большое духовное утешение она получала от общения со священником Александром Менем, в регулярной переписке с которым состояла многие годы. Они познакомились в 1973 году (сестра Иоанна изредка выезжала из Ташкента в Москву и в Ленинград). В последние 15 лет ее жизни о. Александр Мень был ее духовным отцом, она писала иконы по его заказам.

Исследователь Александр Копировский[12] предваряет анализ творчества сестры Иоанны рассуждением о том, что стилизация и стремление к декоративности (как, например, в палехской и мстерской иконе) явились следствием вырождения духовного образа, которое началось еще с эпохи Ивана Грозного. Подобное вырождение было связано с попытками закрепить внешние формы иконного письма отсылкой к древним образцам, с устрашающим дополнением: «а от своего замышления ничтоже претворяти» [Копировский 2008].

Копировскиий называет несколько возможных направлений возрождения иконы. Во-первых, путь «вычитания» элементов светской живописи из иконы – он малоперспективен, т. к. ведет не к воплощению, а к развоплощению образа. Как метко подметил преподаватель церковной живописи о. Николай Чернышёв, в наши дни, как бы «в борьбе» с западными чувственными изображениями, у нас появились изображения совершенно бесчувственные, почти схематичные.

Второй путь – «сложение» иконописи и живописи, когда живопись на церковный сюжет лишь слегка иконизируется, но синтеза при этом не происходит. Такой подход порождает полуиконы-полукартины, широко распространенные, но фактически отошедшие от духовной выразительности, свойственной традиционной византийской и русской иконе. Однако есть и еще один путь возрождения иконы. Он подобен духовно-художественному процессу, происходившему в первые века христианства, – это «рождение» иконы из живописи. Русские художники, шедшие этим путем, прежде всего – В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, М. А. Врубель – делали это противоречиво, двойственно и, можно сказать, не достигли цели (последний, как ни покажется это странным, был к ней ближе других, т. к. не стилизовался под икону и не пытался механически соединить иконопись и живопись, но последовательно исходил из решения живописных задач). Значительно успешнее продвигались в этом направлении иконописцы – инок Григорий Круг, отчасти – его ученик Леонид Успенский, и, наконец, инокиня Иоанна, которая прямо назвала себя «иконным живописцем».

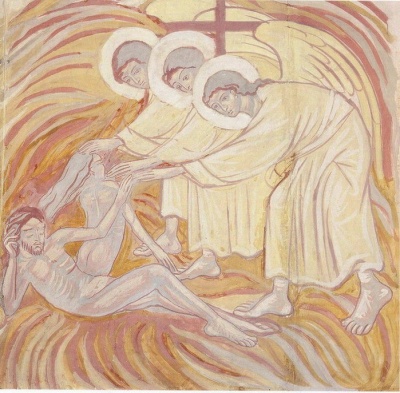

Ю. Н. Рейтлингер. Сотворение человека.[13]

Не соглашаясь с тем, что иконопись сводится к благочестивому ремеслу, сестра Иоанна, в отличие от архимандрита Зенона, требующего от иконописца «убить в себе художника», максимально акцентировала художественное начало в иконе. По ее глубокому убеждению, задача иконописца состоит в том, чтобы «узреть – и явить это видение» (см.: [Копировский 2008], [Рейтлингер, каталог 2006]).

Морис Дени, у которого Юлия Рейтлингер обучалась живописи, был виднейшим представителем символизма. В 1924 году Дени расписал купол Пти-Пале, его работы хранятся в музее Орсе. В конце 1930-х – начале 1940-х годов Юлия Николаевна занималась в мастерской церковного искусств, основанной Морисом Дени в 1919 году[14]. Судя по картине «Сотворение человека», написанной в конце 1930-х годов, Юлия Рейтлингер переняла у своего учителя основные художественные идеи символизма: простоту форм, мягкость линий и бледность красок. Но именно в силу глубокой церковной мистичности сюжета «Сотворения», эта работа выходит за рамки живописной эстетики и оказывается в промежуточном статусе «полукартины-полуиконы». Кстати, в одном из своих писем Юлия Николаевна признавалась, что «училась у него (Мориса Дени – МБ) как бы "от противного", т. к. не любила именно его слащавых религиозных картин» [Вздорнов, Залесская, Лелекова 2002: 281].

Владимир Вейдле подчеркивал: «Зрение, красочное чувство, самая кисть Ю. Н. Рейтлингер воспитаны современной французской живописью. На первый взгляд такое воспитание может показаться не совместимым с иконописными задачами, преданиями, даже темами; на самом же деле именно оно позволило не испугаться этих тем, понять существо этих задач и вернуться к истоку этих преданий» [Вздорнов, Залесская, Лелекова 2002: 434].

Ю. Н. Рейтлингер. Жатва Ангелов.

Отчетливо связана с символизмом и линейно-ритмическая организация многофигурной композиции в картине «Жатва Ангелов», хранящейся в Казанском храме. Юлия Николаевна запеисала ив своем дневнике: «Сделала я довольно большую вещь на тему "Жатва ангелов" — иллюстрацию евангельской притчи об этом, очень ритмичную, годную почти для фрески в наш православный храм. Для фигур ангелов делала наброски с очень талантливой дочери певца Кедрова — известный квартет. Мы с ней вместе очень вдохновлялись движениями жнущих ангелов. Дени был доволен, велел лишь переместить в сторону костер из плевел, который я поместила хоть и наверху — но в самой середине картины. "Вот это главное!" — сказал он»[15] [Попова 2008].

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:

3.Репродукции избранных икон. Критика.

Библиография

[Арх. Л. А. Успенского. Оп. 5. Д. 1-28] – Архив Л. А. Успенского.

[Асланова 1999] – Асланова Е. В. Инок-иконописец Григорий (Круг). ЖМП, 1970. № 3. Стр. 15-19.

[Братство Святой Софии 2000] – Братство Святой Софии: материалы и документы (1923-1939). Сост. Н. А. Струве. М.-Париж. Русский путь, YMCA-PRESS, 2000.

[Варсонофий 1999] – Варсонофий, игумен. Иконы и фрески отца Григория. – Марсена: Знаменский монастырь, 1999. С. 140.

[Вздорнов, Залесская, Лелекова 2002] – Вздорнов Г. И., Залесская З. Е., Лелекова О. В. Общество “Икона” в Париже. В 2 тт. – М.-Париж, Прогресс-Традиция, 2002. Т. 1. С. 232-249.

[ГРМ. СР. Ф. 133. Д. 457] – Архив Государственного Русского музея, каталог.

[Евфимий 1969] – Евфимий (Вендт), архим. Только свидетельство. Вестник РСХД, 1969. № 93. Стр. 55-59.

[Ерохина 2002] – Ерохина О. О сестре Иоанне. В книге Умное небо. Переписка протоиерея Александра Меня с монахиней Иоанной. – М. 2002.

[Копировский 2008] – Копировский. А. Сестра Иоанна Рейтлингер – «иконный живописец». — Газета КИФА №4 (78), март 2008.

[Корпус Ареопагитикум, гл. 10] – Дионисий Ареопагит. О божественных именах. – В книге Корпус Ареопагитикум, глава 10. Онлайн библ. Я. Кротова. http://krotov.info/acts/05/antolog/page19.htm.

[Кротов] – Онлайн-библиотека Якова Кротова.

[Круг 1978] – Круг Григорий. Мысли об иконе. IMCA-press. Париж, 1978. С. 151-167.

[Круг 1978] – Круг Г., Богенгарт А. Перечень икон и фресок, написанных о. Григорием. В книге: Григорий Круг. Мысли об иконе. IMCA-press. Париж, 1978. С. 151-167.

[Попова 2008] – Попова Б. Юлия Николаевна Рейтлингер. – Наше Наследие. № 87, 2008. http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8719.php.

[Рейтлингер, каталог 2008] – Рейтлингер Ю. Н. Воспоминания. Частный архив. – Цит. по:

[Рейтлингер, каталог 2000] – Выставка работ Ю. Рейтлингер (Буклет Библ.-Фонда «Русское Зарубежье»), М., 2000.

[Сергеев 2006] – Сергеев В. Н. Григорий Круг. Статья из т. 12 «Православной энциклопедии». М., 2006.

[Сергеев 2000] – Сергеев В. Н. Иконопись Русского Зарубежья («парижская школа», 1920-1980 гг.). Вестн. РГНФ, 2000. Стр. 237-243, 246, 248.

[Сергеенко 1999] – Сергеенко А., прот. Инок-иконописец Григорий Круг. ЖМП, 1970. № 3. Стр. 13-15.

[Сомов 1979] – Сомов. К. А. Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979. С. 26, 420, 590, 603, 611.

[Умное небо 2002] – Умное небо. Переписка протоиерея Александра Меня с монахиней Иоанной. – М. 2002.

[Успенский 1999] – Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. Коломна, 1999. С. 617-619.

[Barsanuphe 1999] – Barsanuphe Higoumène (ed.). Icônes et Fresques du Père Grégoire. [Marcenat], 1999 (на франц., рус. и англ. яз.).

[cirota.ru] – http://www.cirota.ru/forum. Информационный портал об Афоне.

[Inventaire du patrimoine, fiche 9 b] – Inventaire du patrimoine… de Vallées-et-Châteaux, Fiche 9 b, page 56-59.

[Père Grégoire 1999] – Le Père Grégoire: Moine iconographe du Skit du Saint Esprit (1908-1969). Editions du Monastere de Korssoun (Doumerac, 16380 Grassac), 1999, 95 p.

[Tregubov 1990] – Tregubov Andrew. The Light of Christ, Iconography of Gregory Kroug, St. Vladimir's Seminary Press. Crestwood, NY, 1990.

[Van Taak, Bogenhardt] – Van Taak Emilie, Bogenhardt Anne (Эмилия Ван Таг и Анна Богенхардт). L`iconographie de l`Eglise de Trois Saints Hierarques. (?).

[Un peintre 2001] – Un peintre d'icones – le Père Grégoire Krug. Inst. d'études slaves. Paris, 2001 [Сб. ст.].

Примечания

- ↑ При составлении этого краткого биографического очерка мною были использованы следующие источники (см. в разделе "Библиография"): [Сергеев 2006] (основной источник), [Евфимий 1969], [cirota.ru], [Круг 1978], [Кротов], [Вздорнов, Залесская, Лелекова 2002], [Успенский 1999].

- ↑ «Он – из Прибалтики, рода предпринимательского, – вспоминал впоследствии архимандрит Евфимий [Евфимий 1969, стр. 55], фамилия его «круглена» на русский манер; поставлено «г» вместо «к».

- ↑ Cогласно источнику [Le Père Grégoire 1999, стр. 38], или же в 1938 году [ГРМ. СР. Ф. 133. Д. 457].

- ↑ Работы не сохранились, иконостас и росписи известны по фотографиям: [Арх. Л. А. Успенского. Оп. 5. Д. 1-28].

- ↑ «Когда я увидел в недалеком соседстве, в Монжероне, им исполненный иконостас, писал архимандрит Евфимий [Евфимий 1969], – то я понял степень его терпения (он мог бы нам исполнить и иконостас!), степень его принятия художества сестры Иоанны Рейтлингер. В иконостасе иконы все — ее руки. Но она не отвечает за целое иконостаса. Эти иконы я забирал у нее в течение двадцати пяти лет, — тут тоже свидетельство моей верности! <...> Иконостас в Монжероне очень большого стиля».

- ↑ Первая строка Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и слово было у Бога и Слово было Бог».

- ↑ В православной традиции возможность антропоморфного изображения Бога Отца оспаривается; существует компромиссная интерпретация: Иисус Христос в виде седовласого старца.

- ↑ И далее: «Однако и время, и день, и час, и вечность надо относить к Нему богоподобно, потому что Он при всяком движении остается неизменным и неподвижным, вечно двигаясь, пребывает в Себе и является Причиной и вечности, и времени, и дней. Потому и в священных богоявлениях при мистических озарениях Бог изображается и как седой, и как юный: старец означает, что Он Древний и сущий „от начала“, юноша же — что Он не стареет, а оба показывают, что Он проходит сквозь все от начала до конца, или же, как говорит наш Божественный священносовершитель, оба они обнаруживают Божественную древность: старец — первого во времени, а более юный — более изначального по числу, поскольку единица и ближайшие к ней числа изначальнее далеко от них отошедших».

- ↑ Составлено по источникам: [Братство Святой Софии 2000], [Вздорнов, Залесская, Лелекова 2002], [Ерохина 2002], [Копировский 2008], [Рейтлингер, каталог 2000], [Умное небо 2002].

- ↑ Владимир Васильевич Вейдле (1895, Петербург – 1979, Париж) – литературовед, культуролог, либеральный мыслитель, историк культуры русской эмиграции. С 1925 по 1952 годы преподавал в основанном С. Н. Булгаковым Свято-Сергиевском Богословском институте. Автор многочисленных эссе по истории русской и европейской литературы и художественной культуры, о судьбах христианского искусства, месте России в духовной истории Европы.

- ↑ По другим источникам – в 1948 году.

- ↑ Копировский Александр Михайлович – преподаватель Свято-Филаретовского православно-христианского института, канд. педагогических наук, магистр богословия.

- ↑ «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» [Быт. 7]. Сестра Иоанна изобразила, как человека творит Троица.

- ↑ В 1943 году Дени погиб в результате несчастного случая: его сбил на улице грузовик.

- ↑ Этот фрагмент воспоминаний Ю. Н. Рейтлингер, опубликованный в очерке Б. Поповой («Наше Наследие» № 87 за 2008 год), к сожалению, не датирован. Референция (авторское примечание 46) отсылает нас к частному архиву, не сообщая никаких координат. Судя по предыдущему примечанию [45. Николай Николаевич Кедров (1871–1940) — певец...], можно предположить, что «Жатва Ангелов» была написана еще при жизни Кедрова, т. е., до 1940-го года. См. [Попова 2008, примечания]

Copyright © Михаил Богатырев