Эти автобиографические заметки были написаны по просьбе редактора данной публикации, к которому автор (моя мама) обращается во втором лице: на «ты». Иногда она обращается к более широкому кругу читателей: на «вы». Некоторых членов своей семьи — мать, сестру и мужа — она называет иногда «бабушка», «т. Катя», «папа» — то есть так, кем они приходятся её детям. Оригинальный текст практически оставлен без изменений за исключением редких запятых, расшифровок сокращений, а также подзаголовков, кое-где добавленных для удобства чтения. К сожалению, некоторые слова в рукописи написаны неразборчиво, и редактор публикации приносит свои извинения, если ему не удалось правильно их расшифровать. (ДС)

Краткая автобиография

(Из письма 9-12 октября 1982 года)

Первые сознательные годы прошли в г. Энгельсе (г. Покровске)[1] на бойне, где дедушка работал ветврачом. Отца[2] своего я совсем не помню. Знаю, что он был врачом, но мама[3] отказалась с ним ехать в район, когда родились мы двое. Он с горя завербовался армейским врачом и, заболев тифом, выскочил из поезда (так рассказывали[4]).

Вначале нас учили дома — приезжала учительница, мамина приятельница. Подготовила нас в первый класс, а потом дедушка купил дом в городе и мы переехали, и сразу пошли в школу во 2-ой класс. Мама стала работать аккомпаниатором в хоровом кружке при ж-д. клубе. Она имела бесплатный ж.-д. билет для себя и для нас и мы с ней ездили на Украину в г. Чернигов, где жила бабушкина сестра. Один раз мы ездили по Волге на пароходе до Н. Новгорода (Горького) и обратно в Саратов[5] (Энгельс).

Мы учились музыке у Анны Осиповны Кассиль (матери Льва Кассиля[6]) с 8 лет до 15.

В 1930 дедушка[7] был арестован (как специалист ветуправления), обвинён во вредительстве. Это были страшные, мрачные годы. В 1931 мы переехали в Саратов (мама продала дом и сумела купить квартиру в Саратове. Мы стали там учиться. Перед окончанием школы нас послали учительствовать но я стала работать в совхозе (в бухгалтерии), там где был сослан дедушка (около г. Уральска), и не поехала. Т. Катя и наша подруга Таня поехали в село, но сразу сбежали.

В 1932 дедушка был реабилитирован, и все стали жить в Саратове. В этом же году я поступила в Муз. училище, а т. Катя в Мед. институт. Училась я у Алевтины Михайловны Пасхаловой. Она очень много для меня сделала. После III курса я поехала в Москву и решила попробовать поступить в Консерваторию, и меня взяли. С трудом маме удалось взять мои документы из Саратовского училища, которое в том же 1935 году преобразовалось в Саратовскую Консерваторию.

В Москве мне не совсем повезло с педагогом. Наверное, было бы лучше учиться у женщины, а я попала к проф. Сперанскому[8]. Он прекрасный был человек и меня любил, как дочь. В классе были в основном мужчины, я одна была студентка Консерватории в его классе, вторая училась в Училище при Консерватории. Он — бас, хорошо владел фортепиано. В общем, я много потеряла времени, стеснялась уйти от него. Только последний год я училась у Балановской, а после возвращения в Москву — у Мирзоевой по камерному классу.

Дальше — уехала в Новосибирск…

В Новосибирске я тяжело заболела плевритом и 2 месяца пролежала в больнице.

Жила в гостинице вместе с Валей Берниковой, которая за мной ухаживала, как мать, благодаря ей у меня не стало последствий этого тяжёлого заболевания. Но Валя очень хотела устроить мою личную жизнь, и только благодаря ей я познакомилась с новым солистом с некрасивой фамилией Сенькин. Она узнала, что у него неблагоприятные отношения с женой, что жена отказалась уехать из Москвы, но есть 7-летний ребёнок.

Мы полюбили друг друга, но я абсолютно не рассчитывала, что мы будем вместе и не хотела разбивать его семью. Летом в отпуск ни он, ни я не уезжали (с 9-го мая 1945 г. мы жили вместе в его квартире — маленькой комнате 6 метров). В 1946 по окончании театрального сезона мы уволились и уехали (он в Москву, а я в Саратов). Я очень тяжело переживала этот разрыв, и хотя он уверял, что мы будем вместе, но я в это не верила. Он приезжал в Саратов, понравился всем родным и знакомым. За это время он написал предложения (себя) во многие театры и вдруг получил приглашение в Пензу. Спел Ленского, понравился, и его пригласили работать. Взяли туда и меня, и снова наша «семья» воссоединилась.

В 1947 году он окончательно порвал с женой и, хотя официально развод не оформил, но по исполнительному листу платил алименты на сына. Было нам очень тяжело материально, когда после расформирования Пензенского театра папа уехал в Минск, но там не был в штате театра (в 1948 г.) Я тоже не работала. В Минске после войны страшная была разруха, плохо с питанием. Жили в маленькой комнатке рядом с театром. Дверь выходила на лестничную клетку, огромное окно. Папа, как мог, утеплил дверь, но дуло нещадно. Ты заболел воспалением лёгких, совсем умирал. Если бы не пенициллин, который по блату достала администрация театра, то тебя бы не было.

В то время Дима Кириченко (после Пензы) уехал работать в Улан-Удэ. Папа ему написал, и Дима расхвалил его до небес. И вот в конце февраля 1949 г. через весь Советский Союз мы отправились поездом в Улан-Удэ. Тебе было 4½ мес.

Папа сделал из консервной банки спиртовку, и мы на ней на сухом спирте грели тебе всевозможное молоко. Вагон был общий, и надо было скрыть это от проводника. В общем, довезли тебя благополучно, и выглядел ты месяцев на 7 (хороший был пузырь).

В Улан-Удэ мы жили в гостинице, там же и Кириченко с женой и с ребёнком Мишей. Миша был месяца на 2 старше тебя. Мы вначале даже клали вас в одну кроватку. Но вскоре Миша умер, сильно его простудили. Многие говорили, что Клава (жена Димы) специально его простудила. Она была очень ревнивая и боялась отпустить от себя Диму на гастроли, а в апреле они должны были ехать на 3 месяца в Хабаровск, Владивосток и ещё куда-то). Похоронив ребёнка, она уехала с ними. А я, конечно, осталась с тобой в гостинице. В отсутствие папы поняла, что будет второй ребёнок. Советовали мне сделать аборт, но папа запретил, да я и сама не хотела убийства.

В первый раз летом мы поехали в Москву (полетели), когда Юре было 1½ года, а тебе около 2½ в 1951 году. У тёти Кати была квартира у Красных Ворот. От неё мы поездом поехали в Саратов к бабушке. Папа был в это время на гастролях в Иркутске, Красноярске и Омске. Не помню как мы возвращались, но, конечно, поездом. Вернулись к началу учебного года, ведь я работала в Музыкальном училище.

А второй раз мы ехали (из Улан-Удэ в Москву) вместе с папой в 1954 году, когда папа уволился из театра. Вначале мы жили немного в Москве у т. Лёли на Сходне, а потом поехали в Саратов. Папа не мог сразу найти работу и только в 1955 г. получил приглашение во Фрунзе. Он поехал вперёд, а мы в середине сентября.

Наверное, дальше ты помнишь, что мы жили в маленькой времянке на ул. Ленина. Там ты вскоре заболел скарлатиной — вначале ты, а через несколько дней Юра. В больнице вы бегали вместо того, чтобы лежать и, видимо, поэтому у тебя было осложнение на сердце. Вероятно, и головные боли, которые были у тебя — следствие осложнения после скарлатины.

Автобиографические заметки

(Из письма 10 июля 1994 года)

Дорогой Димочка! Папа давно начал писать свои воспоминания, а я никак не выберу времени. Такое ощущение, что я мало знаю о прошлом своей семьи. В своё время почему-то этим не интересовалась, а то могла бы расспросить маму, когда она была в твёрдой памяти.

Знаю, что дедушка (её отец) был ветврачом, имел 4-х детей. Мама была самой старшей. Он долго работал в г. Фатеже Курской губернии, где пользовался большим авторитетом и любовью. Но отцы города (черносотенцы) добились его увольнения, и он уехал в слободу Покровскую Сар. губернии (потом она стала — г. Покровск и г. Энгельс). Там мама встретила отца, Смирнова Александра Петровича, который был стипендиатом Мед. Института. Сестра бабушки Анна Ефремовна Фрейдина материально помогала ему (она была врачом в селе Степном). Когда-то ей самой помогали учиться, и потому она хотела кого-нибудь отблагодарить[9] Её жребий пал на него. Она же его познакомила с мамой. Сначала за мамой ухаживал его старший брат — Леонид Петрович (юрист), но папа был красивее и моложе, и мама его предпочла. Мама в это время училась в Москве в Институте им Плеханова, кажется он назывался Коммерческим. Пришлось со II курса ей бросить Институт.

Покровск (Энгельс)

Мы с сестрой Катей родились 13 ноября (31 октября по старому стилю) 1914 года. Я родилась второй (через 2 ч. после неё) без признаков жизни, но в «сорочке». Не думали, что будет второй ребёнок. Вес был совсем маленький — 7 фунтов[10]. Спросили у мамы и бабушки — нужно ли постараться оживить, они хотели этого непременно. После обливания горячей и холодной водой — я закричала. Таково было моё появление на свет.

Но началась война, и отец стал врачом в армии. Конечно, тогда белой армии[11] Потому от нас старались это скрыть. Папа нас видел совсем маленькими. Он хотел, чтоб мама с ним поехала куда-то в деревню, где он вначале работал врачом. Но бабушка и дедушка воспротивились этому. Он уехал один. Конечно, там не мог бы дать он такую жизнь, какой нас окружили. Дедушка работал врачом на бойне. У нас всегда было мясо, ни в чём семья не нуждалась. А в то время была разруха. Нам наняли даже 2-х нянь, для каждой отдельная, хотя были и мама, и бабушка. Мама в то время работала там же (на бойне) микроскописткой. 2 старших дяди — Ефрем и Леонид — были на фронте, оба в красной армии[12], а младший, Илья, жил дома, ему было лет 17.

Кажется, в 1919 году узнали о смерти отца. Говорили, что он заболел сыпным тифом и в горячке выскочил из идущего вагона.

Примерно в 1920-21 гг. мама вышла замуж за финна Ивана Францевича Линдель, работающего тоже на бойне. Но это было страшное время. Он пил, устраивал дебоши. Мама даже однажды пыталась отравиться — её еле спасли. Он вместе с дедушкой купил дом в городе, мы переехали в 1923 г., дедушка стал работать в городе. Мама устроилась аккомпаниатором хорового кружка при ж.-д. клубе. Еле-еле удалось маме расторгнуть с ним брак. Он к счастью уехал и больше о себе не напоминал.

Мы пошли учиться сразу во 2-ой класс, т. к. за первый нас подготовила мамина приятельница, ходившая в её кружок (учительница). В это время дома у нас только были певицы (солисты маминого кружка), многие очень прилично пели. Начали петь и мы. А музыке начали учиться сначала у одной учительницы, которая отбила охоту заниматься. Позже нас мама перевела к Анне Осиповне Кассиль (матери писателя). У неё мы занимались долго, — до 1930 года.

Саратов

В то время (кажется даже в 1929 г.) арестовали дедушку, он в это время был заместителем заведующего отдела земледелия, кажется, это так называлось в нашей нем. республике, а может быть, и министра. Обвинялся в падеже скота. Долго сидел он в Энгельсе, а потом перевели в Саратов. Отбывать наказание ему надо было около г. Уральска в животноводческом совхозе. Туда поехал он с бабушкой. В то же время в нашем городе ликвидировали школы полных лет обучения, оставили лишь 7-милетки. Мы окончили 7 классов и мама перевела нас в г. Саратов, там сеяла для нас комнату на троих (вместе с подругой Таней Моложаевой). Сама стала подыскивать квартиру или дом для себя. Она продала дом в Энгельсе и переехала в Саратовскую квартиру. Квартира без всяких удобств, в многонаселённом доме 12 комнат и проходная, служившая кухней). Её она купила. А у нас такой хороший был дом в Энгельсе, 5 комнат, кухня и комната для домработницы в полуподвальном помещении, прекрасные дворовые постройки — баня, сарай, 2 двора, колодец. У мамы ухоженный садик с цветником, огород во втором дворе.

В Саратове одно удобство — жили в центре города.

Но до того (покупки квартиры) я уехала к дедушке под Уральск, бросив школу. Устроилась там же в совхозе счетоводом. В это время мы были в 9-ом классе. Чтоб получить аттестат, нам надо было отработать в деревне учительницами. Катя с Таней было поехали, но убежали, даже не доехав в эту глушь при страшном морозе.

В общем, какие-то документы нам всё же выдали, и Катя в 1932 г. поступила в Мед. институт, а я в Муз. училище.

Дедушку в 1931 г. реабилитировали, и мы вернулись все в Саратов.

Сейчас я хочу вернуться к прошлому, вспомнить и отрадное в нашем детстве.

Мама большое внимание уделяла нашим развлечениям в праздничные дни. Всегда очень весело и разнообразно праздновали ёлки, — дни Рождества и Новый Год. Устраивались представления — шились костюмы, репетировались спектакли. Участие принимали и наши подруги, их было довольно много.

Один спектакль мама даже сделала в городе публичный. Это была детская опера «Грибной переполох». Я играла и пела роль девочки Малаши, остальные все были грибы. Катя была Гриб-Боровик. Мне даже мама нашла вставной номер — арию, чтоб больше было пения. Это был мой первый публичный успех с шумными аплодисментами. Наверно я после этого решила стать певицей. Мама сама аккомпанировала, конечно, и репетировала. Вообще в маминой семье была популярна артистическая деятельность. Дедушка ещё в Фатеже слыл отличным артистом. Игрались пьесы Островского, Гамсуна, кажется, и Толстого. Дедушка играл главные роли, принимала участие и бабушка, и мама. В г. Покровске мамин брат — Илюша тоже в драмкружке познакомился со своей будущей женой Шурой Лесновой. Женился он в 22 года, а ей было 18. Мы впервые были на их свадьбе, ездили на рысаках в церковь. Нам было лет по 7.

Приятным воспоминанием осталась поездка по Волге. Мама, работая при ж.-д. клубе, имела бесплатный билет, и мы все отправились в путешествие до Н. Новгорода и обратно до Саратова. В одном купе были мы с мамой, в другом дедушка и бабушка. Какая обильная и красивая тогда была Волка! Столько было вкусной рыбы! На пристанях везде продавали копчёных стерлядей, это необыкновенно вкусная пища. В Казани ходили смотреть кремль, Купили нам там чудесные татарские комнатные туфли — бархатные с вышивкой. Это было, видимо, в 1926 году, нам было по 11 лет. Как раз в этот год в Покровске было страшное наводнение. Вода подошла к нашему дому, но не пошла выше, и наш дом оказался, как на острове. Наши друзья жили у нас — семья Чебан.

Вскоре мама перешла на счётную работу стала работать в Стат. управлении, позже стала экономистом. Так и работала до пенсии в разных учреждениях. В Саратове долгое время работала на заводе тоже экономистом. Дедушка по возвращении из ссылки работал ветврачом на рынке. Во время войны (кажется в 1942 году) попал под трамвай (висел на подножке и его сбило кучей кирпича, лежащего у трамвайной линии), прицепным вагоном ему отрезало ногу. Ниже колена сделали ему протез, но неудачный. Так и промучился он до смерти (умер в 1944 году). Я не писала о том, что в молодости он был очень интересным человеком, как внешне, так и умом и обаянием. Бабушка его ревновала всегда и, видимо, не без основания. он был весёлым и остроумным человеком. А бабушка была очень маленького роста и хромая. Она вскоре после свадьбы где-то в купальне зашибла колено. Каждый год ездила на лечение в Саки, но так и осталась хромой.

Это всё было отступлением в прошлое. Итак, в 1932 г. я поступила в Музтехникум (так раньше называлось училище), попала в класс Алевтины Михайловны Пасхаловой[13]. Она, будучи студентом Петербургской консерватории, была первой исполнительницей «Снегурочки» (Римский-Корсаков ей это поручил). Она меня очень любила и считала, что я очень на неё похожа. Она сама хорошо играла на ф-но, но у неё была постоянная концертмейстер, кот. тоже очень любила со мной заниматься. Я с листа читала ноты, сразу выучивала. Помню, что на I курсе прошла 33 произведения (я записывала). По всем предметам я занималась отлично. Очень любила историю музыки (так называлась музлитература) и сольфеджио. Курс у нас состоял из учащихся всех отделений (приём был очень маленьким) общеобразовательных дисциплин тогда не было. На II курсе я совмещала и фортепианное отделение — занималась у проф. Радугина. Это был там (в Саратове) лучший педагог. Учась на III курсе, я принимала участие в оперной студии и пела партию Марфы в «Царской невесте». Эта студия была организована в Доме учителя и пригласил меня наш дирижёр.

Москва

В 1935 году нашему училищу было присвоено имя Собинова, и должна была восстанавливаться Консерватория (она существовала в Саратове до революции). Мне сказали, что меня примут сразу после III курса без экзаменов. Это меня окрылило, и я решила попробоваться в Московскую Консерваторию. Я никогда не была в Москве, а тут приехала родственница с Украины (мамина двоюродная сестра Женя Райз, которая нас с Катей моложе на 4 года) и я решила с ней поехать, проводить её до Москвы. Она жила в Чернигове. Останавливались мы у тёти мамы (сестры бабушки) Галины Павловны Устюговой. И они, прослушавши мне разрешили сдавать экзамены. Совершенно неожиданно для всех домашних я была принята. Мама срочно переслала мои документы (не хотели их отдавать).

Устроилась в общежитии на Трифоновке, а несколько позже мой проф. Сперанский сумел добиться перевода в общежитие на Дмитровке. Здесь было значительно удобнее, комната на 5 человек, а не на 18, как было на Трифоновке), да и близко от Консерватории.

Конечно, это было большое счастье, но в отношении педагога не считаю, что мне повезло. Он в прошлом отличный певец, пел в одних спектаклях с Шаляпиным, Но он бас, а мне всё же следовало учиться у сопрано. В классе я была единственной женского рода (в училище у него были сопрано, а здесь нет). Относился он ко мне очень хорошо, как к дочке. Мне было 20 лет, а выглядела лет на 16. Но на III курсе я много болела (частые ангины и насморки) и мы решили, что следует задержаться на курсе. Надо было мне перейти в другой класс, но как-то было неудобно, да и я любила Николая Ивановича, не хотелось его обижать. Всё же после IV курса мы с ним мирно расстались, и я перешла к Балановской. Это был 1940-41 г. Перед самым дипломом у меня оказался гайморит, и врач не советовал петь длинную программу. А тут война, и я решила отложить диплом (можно было сдавать в течение 2-х лет).

Ещё будучи на IV курсе у меня начался серьёзный роман с виолончелистом (тоже студентом IV курса) Юрой Щербаковым. Мы думали, что будем всегда вместе. Он был чудесный парень (моложе меня на ½ года), очень серьёзный и скромный. Его мать и сестра жили в Вышнем Волочке. С его мамой я даже переписывалась (она была учительницей), она тоже надеялась, что мы будем с Юрой вместе. Но война нас разлучила. Он меня проводил 4 июля в Саратов, а сам вскоре ушёл в армию и на фронт. Он мне писал с фронта, но со временем я почувствовала, что что-то изменилось в наших отношениях. Уже позже всё объяснилось. Оказалось, что он встретился с одной женщиной, которая его беззаветно полюбила, и он изменил мне. А поскольку он чувствовал свою вину, то решил, что я ему это никогда не прощу. Но всё это я узнала от его жены уже в 70-х годах.

В Саратове я не могла найти работу по специальности и пошла работать на военный завод. Вскоре в Саратов была эвакуирована Московская Консерватория. Меня встретил проф. Дмитревский и предложил работу в хоре радиокомитета. Я восстановилась в Консерватории, занималась у проф. Милькович Екатерины Анатольевны[14] и вместе с консерваторией в 1943 году вернулась в Москву. Между прочим в нашем хоре в Саратове в качестве концертмейстера работала Татьяна Николаева[15], а пела в хоре Тамара Чебан (молдавская певица)[16], она также тогда училась в Консерватории.

Новосибирск

В 1944 году я закончила Консерваторию и попробовалась в Новосибирский оперный театр, который только организовывался. Меня взяли, правда, не на первое положение. Сопрано там было очень много и оперных, а я без репертуара. Я согласилась и уехала.

Там вскоре очень серьёзно заболела — был экссудативный плеврит. 2 месяца я пролежала в больнице. Считаю, что меня спасла Валя Берникова, мы вместе с ней жили в гостинице. Она меня так кормила и так за мной ухаживала, что очень скоро я оправилась от этой тяжёлой болезни. Собственно, Валя и познакомила меня с только что приехавшим солистом Н. Сенькиным. Я знала о его семейном положении и нашу связь воспринимала как что-то временное и несерьёзное. В 1945 году закончилась война. Он уговорил меня переехать из гостиницы к нему на квартиру. Комната там была крошечная (метров 6), но там было очень хорошо. Летом в отпуск ни он, ни я не уехали из Новосибирска. Ещё один год мы там проработали, а весной 1946 г. нас послали бригадой обслуживать перевоспитательную компанию в г. Барабинск (недалеко от Новосибирска). Там мне пришлось много петь (2-3 концерта в день), я перепела и у меня стал набиваться певческий узелок. Думаю, что большую роль в этом сыграло то, что я очень нервничала. Папа решил вернуться и пробоваться куда-нибудь на I положение. А я осталась как бы у разбитого корыта, да и ещё без специальности, раз петь я не могла. Надо было молчать не менее ½ года.

Пенза

Вскоре он устроился в Пензенский оперный театр на первое положение и вызвал меня (как жену) в г. Пензу. Там его переименовали в Садовского. Я начала понемногу петь, но осталась какая-то боязнь, что голос может отказать. Возможно, что состояние неопределённости в жизни способствовало этому.

Через год мы поехали на гастроли в Ульяновск. Надо сказать, что весь коллектив оперного театра ко мне прекрасно относился, никто не знал о наших настоящих отношениях. И вдруг, получается телеграмма о приезде Маруси. Я поняла, что конец и нашей совместной жизни, и моей работы. Он встретил её и уговорил, что она выдаст себя за его сестру. Она согласилась, и мы стали «играть» в этом спектакле.

Что я перечувствовала за это время, вы можете себе представить. Но и всем было нелегко. Вечером мы пошли на берег Волги[17], и состоялось объяснение Я сказала — «выход один. У вас ребёнок, поэтому я уезжаю». Маруся сказала, что «если бы с ней что-нибудь случилось, то она была бы спокойна за сына с таким человеком, как я».

Никаких скандалов не было, я подала заявление об увольнении и через несколько дней уехала. Ехала пароходом до Саратова и всё время плакала. Дома тоже никого не хотела видеть. Жила только письмами, которые он мне всё время писал. Он писал, что всё равно мы будем вместе, т. к. у них жизни нет, не любит её, и она это скоро поймёт.

Действительно, когда они всей семьёй приехали в Пензу на следующий сезон, то там буквально был объявлен бойкот и ему, и ей. Вскоре за ней с сыном приехал отец из Москвы и увёз домой. А папа сразу же вызвал меня. Как тепло меня там встретили, я даже не ожидала. Стала снова работать, готовила даже «Чио-Чио-Сан». Но театр этот решили весной закрыть. Это был 1948 год. Я была беременна, очень хотели мы ребёнка, хотя никакой ясности в будущем у нас не было.

Минск

Папа уехал по приглашению в Минск и вызвал меня. В сентябре я туда приехала. Поместили нас в театре в грим. уборной. Погода стояла сырая, мрачная. Город в руинах после войны. Около театра на пустыре — врытые в землю железные кровати, щебень, грязь. Город восстанавливали пленные немцы. С питанием очень плохо. Платили зарплату неаккуратно, жили мы впроголодь. Для заработка писали ноты.

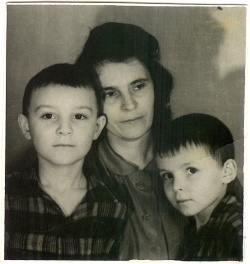

2 ноября из театра меня увёз папа в роддом. Когда вернулась, дали нам «квартиру», если так можно было назвать комнату на IV этаже дома барачного типа, выходившую на лестничную площадку. В комнате было не больше 6-7 кв. метров. Этот дом стол рядом с театром, в этом было единственное удобство. Время было холодное и голодное. Денег папа получал немного и нерегулярно. Топили дом плохо, батареи не были очень горячими и перепелёнывать ребёнка приходилось у большого окна. Папа, как мог, утеплил комнату — обил дверь какой-то дерюгой, заклеил окно, но всё равно дуло. К тому же я заливалась молоком, оно было обильное и очень жирное, и соседи приходили ахать и дивиться такому чуду. Потом мне сказали, что меня «сглазили». Ещё в роддоме я грудоотсасывателем сделала себе трещины на груди, и кормление стало пыткой. У меня началась грудница и пропало молоко. Стала лечиться кварцем. Ребёнок недоедал, похудел и простудился. Признали двухстороннее воспаление лёгких. И если бы не помощь администратора театра, которая достала ампулы пенициллина, только что изобретённого, то ты, Димочка, не выжил бы. Стали через каждые 3 часа колоть пенициллин, и вот, на третий день на лице появилась улыбка, а тебе было только 2 месяца. Начали прикармливать, и на глазах стал ребёнок поправляться.

Улан-Удэ

А в марте месяце, когда тебе было 4½ месяца, мы уехали в Улан-Удэ, куда папа получил приглашение по рекомендации Кириченко Дмитрия Михайловича.

И вот через всю страну мы поездом отправились на край света. В Москве т. Катя заботливо нас встретила. В поезде пришлось варить кашу на спиртовке втайне от проводника. А ехали в открытом (плацкартном) вагоне. Молоко в Сибири покупали замороженное. Но ты был такой здоровый и полный, что все думали, что тебе месяцев 6.

В Улан-Удэ нас поместили в номер гостиницы, где пришлось жить долго. В конце апреля папа с театром уехал на гастроли на Дальний Восток, а я осталась одна с ребёнком. Вдруг обнаружила, что снова беременна. Мне советовали сделать аборт, но я, хоть и пошла к врачу для этого, но была рада, что она меня стала отговаривать. А в это время получила и от папы письмо, в котором он писал, чтоб я ничего не делала — вырастим.

Гастроли были очень длинными, а у меня даже и коляски не было, носила на руках тебя, а ты был очень тяжёлым. Когда папа вернулся, мы купили коляску. Дали нам квартиру в театральном общежитии — одну комнату. Она заменяла и кухню. А как родился Юра — нам дали более благоустроенную комнату в коммунальной квартире, Комната большая, на 4 этаже кирпичного дома. Кухня общая. Там жила Ульяна Осиповна Болдокова с сестрой и дочкой Асей. Они были очень приветливыми людьми, хорошо к нам относились, жили мы дружно. Была у нас няня, девушка из старообрядческой семьи, основная её работа была — гулять с детьми. Чаще мы гуляли вместе с ней, т. к. трудно было одной с двумя. Детки были очень дружными, послушными. Да и трудно было быть непослушными при строгом отце. Юрочка родился 22 января 1950 г., а в конце года я начала преподавать в муз. училище. Правда, нагрузка у меня была сначала очень маленькая.

В 1952 году я летом во время папиных гастролей вместе с детьми полетела на самолёте в Саратов. Самолёт был небольшой и в каждом большом городе приземлялся. Я впервые летела на самолёте и боялась, что мне будет плохо. Но сама я себя чувствовала хорошо. Юрочка спал на коленях у соседа, а Димочка не совсем хорошо перенёс полёт — иногда мутило. Оказался ещё и самолёт не вполне исправным, и нас в Куйбышеве пересадили на другой. Полёт поэтому длился почти сутки, а в Москве нас встречали т. Катя и бабушка и очень волновались из-за опоздания.

Вместе с бабушкой мы поездом уехали в Саратов. К учебному году вернулись обратно поездом. Дорога была длинная, но мы хорошо её перенесли. Помню, что Юрочка нажимал на кнопку около окна и считал, что из-за этого поезд быстро едет.

В 1953 году перед Новым Годом мне дали командировку в Москву на вокальную конференцию. Перед этим как раз уволилась наша няня — Катя. Папа сказал, что он обойдётся без няни, с детьми справится. Приехала я в Москву и оказалось, что конференцию перенесли в Ленинград. Пришлось ехать туда. Остановилась у т. Сони. Вместе с длинной дорогой я отсутствовала около месяца. Папа оставался с детьми. Конечно, в его отсутствие во время репетиций и спектаклей они не были одни — в квартире были соседки. Ложились спать ровно в 9 часов, и когда он приходил домой, игрушки были убраны они крепко спали.

В 1954 году папа решил уволиться из театра, надеясь найти лучше место. Уехали мы в Москву, остановились на ст. Сходня у д. Гриши и т. Лёли. Но с работой оказалось совсем непросто. К осени я с детьми уехала в Саратов. В городе в это время была эпидемия полиомиелита и, боясь заразиться, мы вместе с семьёй двоюродной сестры Вали Смирновой сняли дачу под городом. На нашей даче (двухэтажной) оказалось 5 мальчиков примерно одного возраста. Место было очень красивое, рядом пионерлагерь. Жили там до поздней осени. Я устроилась работать в клуб — руководителем самодеятельности, вела вокал. Папа тоже приехал в Саратов, стал работать над голосом. С работой не получалось.

Фрунзе (ныне Бишкек)

В 1955 году папа был приглашён в театр г. Фрунзе и к осени вызвал нас. Нам очень понравился город из-за зелени и дешёвой жизни. Но квартира была плохая — времянка (одна комната и кухонька). Топили углём, а мы не привыкли с ним обращаться, один раз чуть не угорели. Папа сильно прикрыл задвижку, а сам ушёл в театр на спектакль. К счастью зашла хозяйка и поняла, что у нас угар. Вывела нас на улицу, и мы отошли.

Вскоре по приезде дети заболели скарлатиной, сначала Дима, потом Юра. Пришлось поместить в больницу. Очень потом пожалели, что не оставили их дома, условия были очень плохие. Но думали, что сохраним здоровье второго, но заражение уже произошло.

На следующий год мне с трудом удалось устроиться на работу — преподавать в кружке самодеятельности в институте, где я вела сольное пение и хор. Самой приходилось и аккомпанировать. Много было концертов на месте и в других организациях, участвовали в смотрах. Там познакомилась с инженером, обладающим отличным голосом, поющим только классический репертуар — Борисом Николаевичем Григорьевым. Было с ним даже выступление по радио. Очень близко сошлись с его женой — Панной Ивановной Калиничевой. Наша дружба продолжалась вплоть до его смерти в 1975 году, а с ней — до сих пор. В прошлом году она переехала в г. Калугу, но мы постоянно переписываемся и я со своей приятельницей[18] посещаем могилу Бориса Николаевича.

Весной 1956 года я повела Димочку в школу, чтоб его проверили и, может быть, приняли на следующий год во 2 класс. Учительница предложила его оставить в классе, и он стал вместе с первоклассниками заниматься и перешёл во II класс. Меня она попросила вести в школе (в их классе) музыкальные занятия, я согласилась на общественных началах.

В 1956 я стала работать в вокально-хоровой студии при Театре Оперы и Балета, а вскоре и преподавать вокал для хористов филармонии.[19]

Юра должен был начать учиться в 1957 году (принимали в 7 лет), но когда его проверили, то оказалось, что в I классе ему делать нечего. Он хорошо читал, писал и считал. Он всегда отличался большой усидчивостью. Был немного медлителен, но старался всё делать хорошо и до конца. А Димочка был очень увлекающейся натурой, очень подвижный. Получал из-за этого часто замечания и успеваемость была неровной. Учительница говорила — очень способный, но тороплив и не всегда внимателен. Потому и оценки были разные — от 3 до 5.

Оба проявили большую музыкальность. Дима ещё совсем маленький (года 3) сочинил на пианино первую мелодию, я назвала её «Димина песенка». Бывали они на репетициях. а иногда и спектаклях в оперном театре. Любили дирижировать. На репетиции «Черевичек» не испугались Беса, сказали ему «Это Дядя Дима (Кириченко)».

Во Фрунзе я встретила бывшую студентку Консерватории (Татьяну Дудину) она преподавала в Муз. училище. Я попросила её позаниматься по ф-но с детьми. Но, видимо, она делала это с неохотой и отбила у них желание заниматься. Ходили они с большим неудовольствием (взаимным) и вскоре прекратили.

Всё же Юра, как более старательный, поступил в Музыкальную школу при Музыкальном училище. А вначале он год занимался по педпрактике у учащегося Бурштина. Заведовала педпрактикой Дина Ароновна Дубинская (прекрасный человек и педагог). В Муз. школе Юра проявил большие способности и успешно занимался. Но поскольку в общеобразовательной школе он продолжал заниматься отлично, то не всегда успевал хорошо готовиться к музыкальным занятиям. Это его угнетало, стыдно было получать замечания за недостаточную подготовку, и он решил бросить Музыкальную школу. Об этом он, по-моему, до сих пор жалеет.

Начал заниматься и Дима по педпрактике у учащегося Маркзицер (и у Дубинской), его стала увлекать музыка, но было уже 13 лет, очень поздно для занятий по ф-но, как специалиста. После окончания 8 класса он поступил в училище на дир-хор. отделение в класс Никанорова. Перешёл в вечернюю школу. В училище проявилось стремление к композиции, и он перешёл на муз.-теоретическое отделение. к педагогу Макееву. В 3 года окончил училище и был принят в Московскую Консерваторию.

Дети нас всегда радовали. Росли ласковыми и послушными. Братья были дружными. чем-нибудь всегда тихо занимались в своей комнате. На улице не гоняли с мальчишками в футбол. Научились всяким поделкам, могли выпиливать. Хорошо оба рисовали. Они были полной противоположностью своих двоюродных братьев — Сенькиных Саши, Лёши и Кости. Те постоянно гоняли в футбол, дома почти не были. Их мать — Лидия Петровна считала, что учиться они успеют, пусть бегают. Была против игры в школу, где Дима и Юра были учителями. Одно время, до постройки дома, мы жили в одном доме (на квартире). Тогда и поняли, что надо жить отдельно. Они построили себе дом раньше нас, вернее, времянку. Позже и мы взяли земельный участок и стали строить дом. Дети хорошо помогали, и за 3 месяца мы смогли уйти с квартиры. Жили сначала в половине дома (кухня и комната), а на следующий год достроили остальные две комнаты, террасу.

Я с 1959 года начала работать в Муз. училище им. Куренкеева. Сначала нагрузка была небольшая, но со временем нагрузили полностью, да ещё классным руководителем и общественной работой в месткоме… Я продолжала работать в Музыкальном училище до осени 1989 года (ровно 30 лет). Директор, решив омолодить отделение, предложил пойти на пенсию мне и педагогу Коноваловой (также проработавшей больше 30 лет). Пришлось на это согласиться. Думала, что будет очень тяжело переживать отсутствие работы, но прошло всё сравнительно легко. К этому времени дом наш благоустроился — провели газ для отопления, оснастили горячей водой. Стало тепло и более уютно из-за этого.

Юра по окончании средней школы решил поступить в Политехнический институт на архитектурное отделение. Как-то до последнего дня он не был уверен, что поступает правильно. Скорее всего, это решение пришло из-за романа с 9-го класса с Валей Василенко. Она — активная и предприимчивая девочка и всегда имела на него большое влияние. Она также решила идти в Политехнический, но на факультет телемеханики и автоматики. Училась она, как и он, отлично в параллельном классе. Оба закончили с медалью и поступили в Институт. Окончив III курс, они поженились (в 1969 г.), ему ещё не было 20 лет. Вале было 20.

Сначала жили с нами. Они были очень заняты учёбой, и мы встречались больше за столом. Перед окончанием института Валя забеременела, и Юра (устроившись работать в Гипрострой) сумел получить квартиру (общежитие) от своей организации. 1 сентября [1971] родился их сын Витя и из роддома они вошли в новую квартиру. Валя по окончании института работала в Институте Космонавтики[20].

В 1982 умерла моя мама. Я прилетела перед её смертью в Москву, умерла она на моих глазах. Мы с Катей похоронили её на Ваганьковском кладбище.

В 1988 году ещё одно несчастье случилось в нашей семье. В это лето я месяц провела вместе с семьёй Димы в доме творчества Иваново, и вернулись в Москву мы 1 августа. У меня уже был билет на самолёт на 10 августа. Утром 2-го пришла телеграмма из Фрунзе от Лиды с известием, что папе плохо и мне надо срочно вылетать домой. Сразу же мы с Димочкой поехали на аэродром, а Леночка осталась звонить моей соседке (единственной, у кого был тогда телефон), чтобы узнать, жив ли он. Я думала, что он уже умер. Но Лена связалась с соседкой, которая сказала, что он жив. Я была уже в помещении перед выходом на аэродром, когда Дима сообщил по радио, что папа жив. Молодцы, как им удалось меня немного успокоить. Подъехав на такси к дому, я застала стоящую скорую помощь. Папа не хотел уезжать до моего возвращения. Он сразу (вечером накануне) отказался госпитализироваться, что сделал, конечно, напрасно. Я поехала с ним в больницу. У него отказалась правая рука и нога, и было поражение речи (правосторонний инсульт). Пролежал он 18 дней и стало ему лучше. Вернулся домой. За время его отсутствия дома нам включили телефон. Это было очень кстати, хотя я на очереди стояла 24 года.

Папа поправился настолько, что на следующее лето мы с ним смогли слетать в Москву для встречи с Димой, всей его семьёй, т. Катей, и всеми родными и знакомыми. Очень интересно было послушать и увидеть на экране видеомагнитофона исполнение оперы «Тириэль», услышать оперу «Жалобы Тэли». Мы оба так рады за своих детей, которые отлично устроили свою жизнь. У нас чудесные внуки. Так хочется, чтоб и их жизнь была удачной и счастливой.

Сейчас дописываю свои воспоминания в поезде, который через 3 часа прибудет в Москву. Через день Леночка и Дима с детьми на 2 недели прилетают из Англии. Возможно, что это свидание для меня будет последним.

Примечания

- ↑ Покровск был основан в 1914 на месте Покровской слободы (с 1747), а ранее (с 1590) города-крепости Саратов (Soratof). Город находится на левом берегу реки Волги, как раз напротив г. Саратова. Переименован в Энгельс в 1931 г.

- ↑ Александр Петрович Смирнов (1882—1919) был офицером медицинской службы и имел Георгиевский крест за боевые заслуги в Первой мировой войне.

- ↑ Вера Ефимовна Смирнова (урожд. Рапопорт, 1892—1882).

- ↑ По свидетельству Софьи Ароновны Рапопорт, жены родного брата В. Е. Смирновой, браком Веры Ефимовны с А. П Смирновым были с самого начала очень недовольны родители невесты, и именно они запретили ехать с мужем в отдаленный район. Именно поэтому, завербовавшись «с горя» армейским врачом, он на пятом году своей славной воинской службы при перевозке с фронта тифозных больных, сам заразившись тифом, в горячечном бреду погиб, выбросившись на ходу из движущегося поезда (примеч. ЮС).

- ↑ В тексте воспоминаний, видимо, допущена ошибка: вместо г. Саратов следует читать г. Покровск (примеч. ЮС).

- ↑ Лев Абрамович Кассиль (1905—1970) — русский советский писатель.

- ↑ Ефим Исаакович Раппопорт (1864—1944).

- ↑ Николай Иванович Сперанский (1877—1952) — артист оперы (бас), певец, дирижёр и вокальный педагог. Обладал высоким басом красивого тембра и широкого диапазона, ярким актерским дарованием.

- ↑ Облагодетельствовать?

- ↑ В переводе со старорусской меры веса 409,5х7≈ 2 кг 870 г (примеч. ЮС)

- ↑ Это очевидная ошибка, в начале войны белой армии не существовало, видимо, в белой армии он служил после 1917 года (примеч. ДС).

- ↑ Вероятно, это тоже ошибка, и могло быть не ранее конца 1917 года (примеч. ДС)

- ↑ Алевтина Михайловна Пасхалова (по мужу Аносова), 1875 (в некоторых источниках 1873 и 1878) — 1953, лирико-колоратурное сопрано, оперная и концертная певица, вокальный педагог (г. Саратов).

- ↑ Екатерина Анатольевна Милькович (1888—1952) — певица (сопрано) и педагог. В 1924-49 преподавала сольное пение в Моск. консерватории.

- ↑ Татьяна Петровна Николаева (1924—1993) — известная пианистка.

- ↑ Тамара Савельевна Чебан (1914—1990) — молдавская советская певица (сопрано) и педагог.

- ↑ Вероятно, р. Суры, притока Волги, протекающего в Пензе.

- ↑ Тамарой Ефимовной Виленчик, педагогом по вокалу. (примеч. ЮС)

- ↑ За этим следует фрагмент, который повторен и развит далее: «В 1959 году поступила на работу в Муз. училище им. Куренкеева в качестве педагога-вокалиста. Там проработала ровно 30 лет.» (ДС)

- ↑ Особом конструкторском бюро института космических исследований (ОКБ ИКИ) в Бишкеке. (примеч. ЮС)