Михаил Богатырев

Новые материалы к биографии преподобного Евфимия Муазнейского (Григория Вендта; 1894-1973)

для удобства ознакомления с постраничными сносками ПРОЧЕСТЬ ТЕКСТ в pdf

фотомонтаж М. Б. по мотивам фотоснимков 1970 годов

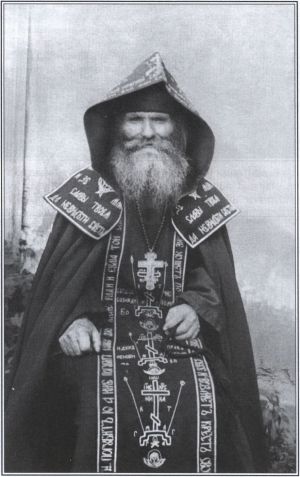

[Аннотация] Архимандрит Евфимий (в миру – Григорий Вендт; 1894-1973) – деятель русского Зарубежья, самобытный и яркий представитель религиозно-философской мысли. В годы Гражданской войны Григорий Вендт служил телеграфистом в Белой армии; он был захвачен в плен большевиками, претерпел пытки и истязания, чудом спасся, а затем оказался в Галлиполийском лагере для интернированных военнослужащих. Из Турции Григорий Вендт переехал сначала в Чехию, а затем в Париж. По окончании Свято-Сергиевского богословского института он принял монашеский постриг с именем Евфимия. Более 30 лет (с 1938 г. и до конца жизни) он окормлял в качестве духовника женскую монашескую обитель в местечке Муазне-лё-Гранд под Парижем. Здесь он спроектировал и собственноручно возвел храм – уникальное в конструктивном плане строение, в котором черты визионерской метафизики и архитектурного авангарда органично сочетаются с православной традицией. Храмовые фрески были созданы в 1962-64 гг. иноком Григорием (Кругом).

Преподобный Евфимий Муазнейский, храмостроитель

«В числе духовных чад <отца Евфимия>, – писал в 1973 году игумен Геннадий (Эйкалович), – были люди разнообразные в смысле характера, положения и образования. Все они, говоря о духовном отце, отмечали святость, ему присущую»[1].

Почитание архимандрита Евфимия в качестве местночтимого святого (празднуется 18-го и 19-го апреля, в дни его кончины и рождения) стало складываться в 2022 году. Икона преподобного была написана по благословению митрополита галльского Димитриоса старостой Казанской церкви Ольгой Платоновой.

Сосуде благоуханный Премудрости неизреченныя, // яко низхождение и возшествие Сил Безплотных по Лествице Ияковлевой узреть сподобился еси // и на камени церковнем скрижали столпныя запечатлел еси, // тако и ны оградити изволи, преподобный отче Евфимие, // от устен неправедных и от языка льстива, // от изощренных стрел молвы и клеветы, // моли ко Господу, да ущедрит ны и укрепит во скорбех, // благодатию Своею даруя мир душам нашим.

Святый отче Евфимие, моли Бога о нас!

Сосуде благоуханный Премудрости неизреченныя, //Безплотныхъ на Лѣствицѣ Іяковлевой зрѣнія сподобивыйся, // моли ко Господу, отчѣ Евѳиміе, // да ущедритъ ны и укрѣпитъ во скорбехъ // и да избавитъ отъ устенъ неправедныхъ и языка льстива, // даруя миръ душамъ нашимъ.

Toi, le calice flagrant de la Sagesse divine, // Etant degnié de contempler les Incorporelles sur l'Echelle de Jacob, // Intercède pour nous a Seigneur, // ô Euthyme reverend, // qu'Il ait misericorde, nous fortifiant en affliction, // nous delivrant des lèvre fallacieuses et de la langue trompeuse, // donnant la quiétude à nos âmes.

Saint père Euthyme, prie Dieu pour nous !

- ↑ См.: [Эйкалович 1973: 92].

Детство

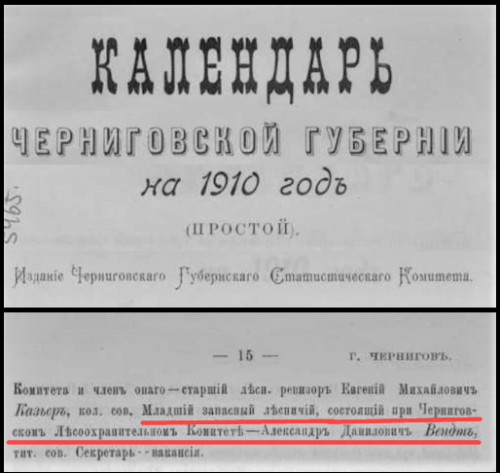

Григорий Александрович Вендт родился 19 апреля 1894 года в Сергиевом Посаде в семье личного дворянина. Его мать, Анастасия Григорьевна, происходила из семьи иконописца Григория Андреевича Журенкова, погибшего при росписи Успенского собора (он упал с лесов и разбился)[1]. Она вышла замуж за титулярного советника Алексея Даниловича Вендта, который получил должность младшего лесничего при Черниговском лесоохранительном комитете (см. выписку из губернского «Календаря» за 1909 г., стр. 15), и семья Вендтов переехала из Сергиева Посада на Украину. У Анастасии Григорьевны было 10 детей (двое из них умерли во младенчестве); первенец – будущий архимандрит Евфимий – получил имя Григорий в честь деда.

- ↑ Эти сведения были получены от племянницы отца Евфимия, Веры Николаевны Платоновой (Вендт), проживавшей в 2010-е годы в Канаде, – см.: [Богатырев 2018, 57].

Юность

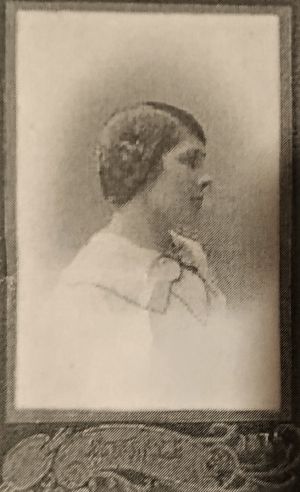

В школьные годы Григорий проявлял особенный интерес к математике и точным наукам и по окончании гимназии был награжден золотой медалью. В 1913 году он поступил в Петербургский политехнический институт на кораблестроительное отделение. Приезжая домой на каникулы, Григорий первым делом стремился наведаться в Старый Белоус, в усадьбу помещика Березовского, с дочерью которого, Марией[1], он дружил. Ее отец, П. Г. Березовский, в свое время окончил Одесскую консерваторию по классу скрипки, сама же Мария Павловна мечтала стать профессиональной оперной певицей. В 1906 году она поступила в Чернигове в музыкальное училище по двум специальностям: фортепиано и вокал. «Послушать ее исключительной красоты меццо-сопрано собирался весь цвет Чернигова, – пишет правнучка М. П. Березовской, Елена Малышко, – ее голос имел такую необыкновенную силу, что, по воспоминаниям очевидцев, “стекла в окнах дрожали”»[2]. О музыкальном образовании юного Григория Вендта сведений у нас нет, однако, согласно более позднему устному свидетельству монахини Нины (Овтрахт), «у самого отца Евфимия был тонкий музыкальный слух и высокий тенор»[3].

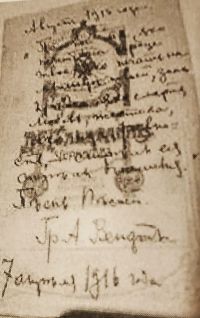

Мария была старше Григория на три года; судя по короткой записке на обороте фотокарточки, отправленной им с фронта в 1916 году, он относился к ней с романтическим преклонением. Впрочем, судьбам молодых людей не суждено было соединиться. Будучи мобилизованным в инженерные войска и проведя в общей сложности пять лет на фронтах Первой мировой и Гражданской войн, Григорий в итоге оказался в эмиграции. Мария Березовская вышла замуж за служащего Дворянско-Крестьянского банка А. Н. Стефанова, а в 1918 году, «получив известие о готовящемся нападении со стороны большевизированных крестьян, <...> семья Березовских вынуждена была покинуть имение» и долгие годы вести скитальческий образ жизни[4]. «У моей прабабушки <...> – пишет Е. Малышко, – было в жизни свое предсказание… Еще в юные годы, когда жизненный горизонт был чист и ясен, ей повстречалась на лугу возле речки Бело́ус, неподалеку от родного дома старая женщина, обладающая даром ясновидения. Она и рассказала прабабушке о будущем – долгой, но полной лишений жизни, потере имущества, мытарстве по чужим углам. Спустя лишь несколько лет предсказание начало сбываться. <...> Красный террор первых лет советской власти носил черты геноцида по сословному признаку. <...> Организаторы и исполнители его <до сих пор> не осуждены, <больше того>, их памятники стоят на улицах городов Украины, а сами улицы нередко носят их имена»[5].

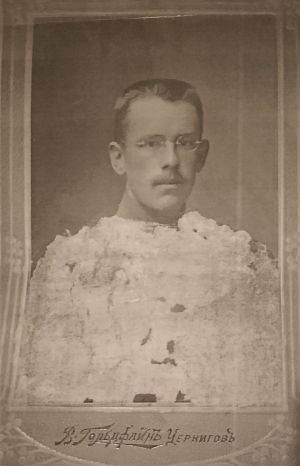

Г. А. Вендт (1914)

Г. А. Вендт (1916)

Публикуемые здесь фотографии переданы нам Еленой Евгеньевной Малышко, директором Старобело́усского исторического комплекса, расположенного в селе Шибириновка, в 25 километрах от Чернигова. До 1918 г. в доме-усадьбе рядом рекой Бело́ус проживали предки Елены Евгеньевны. Усадьба, как мы уже говорили выше, принадлежала военному дирижеру Павлу Березовскому (1857-1933)[6], дочь которого, Мария, в период Первой мировой войны переписывалась с мобилизованным на фронт Григорием Вендтом. На первых двух снимках, сделанных в Черниговском фотоателье, мы видим Марию Павловну и Григория Вендта в форменном кителе студента-кораблестроителя.

Особенный интерес представляет третий снимок, на котором Григорий, по-видимому, был запечатлен в военной форме. Опасаясь репрессий со стороны большевиков, которые в любой момент могли нагрянуть с обыском в «классово чуждое» семейство, Мария Павловна затушевала одежду своего корреспондента. «Немногочисленные, Бог весть как сохранившиеся фотографии прятались. – пишет черниговский краевед. – Наличие «белого» в семье в 20-е годы означало верную смерть. В 30-е годы – служило поводом для ареста. В 50-70-е – гарантировало неприятности. Но моя прабабушка смогла пронести сквозь столетие <эту> память для нас, сегодня живущих. Спасибо ей!»[7]. На обороте фотокарточки, отправленной М. П. Березовской, Григорий Александрович написал: «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку свою, потому что любовь крепка, как смерть, жар ее свиреп, как преисподняя. – Песнь Песней (8:6); 7 апреля 1916 года[8].

- ↑ Мария Павловна Стефанова (Березовская) : 20 февраля 1891-14 июля 1984 (93 года).

- ↑ См.: Малышко Е.Е. Музыкальные традиции Дома Березовских (5.06.2011). – https://baza.vgd.ru/11/79290/.

- ↑ См.: [Богатырев 2018, 69].

- ↑ См.: Малышко Е.Е. Музыкальные традиции Дома Березовских (5.06.2011). – https://baza.vgd.ru/11/79290/.

- ↑ Малышко Е.Е. В Старом Белоусе помянули жертв красного террора (29.08.2010). – https://forum.vgd.ru/post/44/30666/p1170544.htm.

- ↑ В усадьбе проживали Павел Григорьевич Березовский (1857-1933) с женой Ольгой Григорьевной Березовской (Дзвонкевич; 1865-1933) и детьми – Марией Павловной Стефановой (Березовской; 1891-1984) и Александром Павловичем Березовским (1889-1919<?>), который окончил по ускоренной программе юнкерское училище и воевал на фронтах Гражданской войны под началом барона Врангеля.

- ↑ Малышко Е.Е. Уходили мы из Крыма… (24.11.2010). – https://baza.vgd.ru/11/78858/.

- ↑ Если это было признание в чувствах, то следует отметить его, так сказать, несвоевременность, потому что 6 (19) января 1916 г. у Марии Павловны Стефановой (она взяла фамилию мужа) родился первенец Олег (в 1942 г. военветфельшер О. Стефанов погибнет на фронте).

Гражданская война и эмиграция

«Мировая война 1914-1918 годов стала для Европы первым ужасным опытом современного ведения военных действий <…>, в нее было втянуто 38 стран и 65 млн. солдат, из которых 10 млн. погибло, и более всего – в России – 8 млн. убитых, раненых, пленных, среди которых – миллионы украинцев»[1].

В устных воспоминаниях монахини Нины (Овтрахт), основанных на рассказах самого отца Евфимия, есть одна очень важная биографическая подробность. «Благодаря своим техническим способностям Григорий был на фронте телеграфистом. Таким образом, он не стрелял и никого не убил. Об этом он вспоминал с благодарностью Богу, говоря, что тяжело стоять перед Престолом убившему кого-нибудь, хотя бы и невольно, на войне». Далее она утверждает, что «когда началась <...> война, братья Вендт были мобилизованы, и все, кроме Григория, погибли в боях». Это очевидная неточность. Из письма племянницы отца Евфимия, Веры Николаевны Платоновой (Вендт), явствует, что братья остались в живых: «В 1920 году Григорий оказался в Турции (Галлиполи), затем в Болгарии, где встретился в госпитале с братьями Александром и Николаем (все болели тифом). Потом старшие братья работали в угольных шахтах, а младший Николай учился». Сохранился и фотоснимок, сделанный в 1930-е годы в Братиславе, на котором Григорий запечатлен с братьями.

(Братислава, 1930-е годы. Фото из архива В. Н. Платоновой)

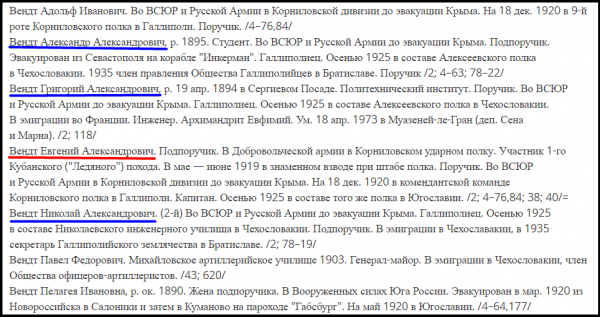

Судя по записям в Базе данных Белого движения, составленной С. В. Волковым, Григорий и два его младших брата, Александр и Николай, вступили в Алексеевский полк ВСЮР[3]. Поскольку все они были студентами (младшему брату, Николаю, в 1919 г. только исполнилось 16 лет), то возникает предположение, что их могли определить в так называемый «партизанский Алексеевский полк» под командованием генерала Богаевского, состоявший из донских партизан и учащейся молодежи. Однако в именных списках Общества Галлиполийцев указано, что Григорий (подпоручик; личный номер 6150) состоял в инженерной роте, а Николай (юнкер) – в корпусе Инженерного училища[4], третий же брат, Александр, в этих списках и вовсе не значится, хотя в базе данных С. В. Волкова отмечено, что поручик А. А. Вендт с 1935 года числился членом правления Общества Галлиполийцев в Братиславе.

В одном из боев Григорий был захвачен в плен большевиками, которые, как пишет митрополит Евлогий, «мучили его, пытали, издевались, и пережитый ужас наложил на его психологию тяжкий след»[5]. Неизвестно, каким образом он спасся и как сумел вернуться в свою воинскую часть, но очевидно, что при отступлении армии Врангеля в ноябре 1920 года братья Вендт оказались в числе 150 тыс. человек, военных и гражданских, эвакуированных из Крыма в Константинополь на 130 судах[6] (согласно базе данных С. В. Волкова, Александр был вывезен из Севастополя на корабль «Инкерман»).

«К туркам в дыру, // в Дарданеллы узкие, // плыли // завтрашние галлиполийцы, плыли //

Две недели эвакуированных не выпускали на берег; наконец, после долгих препирательств с французским оккупационным командованием, было получено разрешение разместить регулярные части Русской армии в военных лагерях близ местечка Галлиполи (Дарданеллы). Братья Вендт были размещены в разных локациях, и смогли встретиться уже только в Болгарии, куда, по прошествии года суровой лагерной жизни, начали небольшими партиями вывозить русских военных. Затем братья переехали в Брно. «Галлиполийцы стали прибывать в Чехословакию, начиная с 1921 года, – пишет историк Гражданской войны[7]. – Это были главным образом офицеры и добровольцы военного времени, в недавнем прошлом студенты или гимназисты. <...> По данным международных организаций, в начале 1920-х годов в молодой Чехословацкой республике нашли убежище от 30 до 40 тысяч беженцев из России. Согласно "Вестнику общества галлиполийцев", к 1924 году всего в страну прибыло, преимущественно из Болгарии, около восьмидесяти галлиполийцев, что составляет более половины общего числа приехавших студентов. Большинство галлиполийцев поступило в высшие учебные заведения в Праге. Человек двадцать пять уехало в Брно (вероятно, братья Вендт были в их числе – М. Б.) и трое в Горную академию в Пшибрам».

В 1932 году, получив диплом инженера-конструктора, Григорий Вендт принял решение перебраться в Париж на учебу в Свято-Сергиевский православный богословский институт. Здесь он встретил «великолепную плеяду русских мыслителей, таких как Н. Бердяев, Г. Федотов, С. Франк, В. Вейдле, обрел своего духовного учителя в лице Сергия Булгакова и познакомился с митрополитом Евлогием (Георгиевским), который впоследствии благословил его на иноческий подвиг. В 1935 году Григорий Вендт принял монашеский постриг под именем Евфимия, в честь преподобного Евфимия Суздальского. Все, кто знал близко отца Евфимия, отмечали, что он обладал редким даром духовного руководства, исповедничества. Он окормлял приходы в Озуар ла-Феррьер и Розе-ан-Бри (под Парижем), был духовником Покровской женской обители в Бюсси-ан-От (департамент Йонна) и Казанского скита в Муазне-лё-Гран»[8].

«Военный беженец 1920-го года, в 1923 году непрошенный стипендиат Чехословацкого Государства, я вместе со многими другими оказался той рыбкой, которая попалась в невод Р. С. Х. Движения, – пишет отец Евфимий в статье «Relatio religiae», опубликованной в «Вестнике РСХД» за 1971 год. – Многих избранных, не буду называть их, я встретил на порогах Христианского Движения, но не ошибусь назвать перво-первым отца Сергия Булгакова. Движение и было моим первым Университетом, который благополучно надстраивался, наслаивался на моем, тогда основном по раннему избранию души, образовании техническом. Через десять чешских лет, в 1933-ем году, безработный инженер, я – на Подворье Сергиевом, в ве́дении и веде́нии о. Сергия. Этот второй мой Университет, забрав меня целиком, со знаком "Единого на Потребу", не помешал мне, в учебное же трехлетие (курс был тогда трехлетний) совершить мутацию: после первого курса был я посвящен в диаконы, на втором курсе стал и иеромонахом, на третьем – настоятелем у монахини Марии, что и стало затем моим третьим Университетом: не приходское, ежедневное служение в храме самодельном, у монашек, пожизненное, составило мою священническую благую судьбу»[9].

На исповедь к отцу Евфимию за 70 верст по бездорожью слетались архимандрит Киприан (Керн), епископ Кассиан (Безобразов), священники Игорь Верник, Николай Озолин, преподаватели богословского института. Отца Евфимия часто вызывали в Бюсси, в Покровскую обитель: исповедовать, а также постригать новых монахинь. Так, он постриг мать Ию, мать Иларию, мать Иоанну, мать Иустину, сестру Иулианию и других. Здесь примечательно то, что все имена новопостриженных инокинь начинались на букву «И»; в сложной системе «побуквенной экзегетики», изобретенной отцом Евфимием, буква «И» обозначала предельную полноту (или, как он сам выражался, «инициальность избытности»).

мать Илария (1896-1989; в предисловии к своему трактату о. Евфимий называл ее «матушка Илария-резница»),

мать Таисия (Татьяна Карцова; 1896-1995, церковный писатель-агиограф),

мать Силуана (Татьяна Перебилло; 1953-2017), мать Ксения (1926-2004),

- ↑ Здесь мы цитируем один из докладов на Пятых Старобелоусских чтениях (интернет-публикация от 23.09.2011).

- ↑ См.: [Волков 2016] – Волков, Сергей Владимирович, д.и.н. База данных No 2: «Участники Белого движения в России» (© 1995-2016). – http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_03-V.pdf. NB: имя Евгения Александровича Вендта не случайно подчеркнуто красной чертой : его родственник связался с нами и разъяснил, что Е. А. – не брат отца Евфимия, а однофамилец.

- ↑ ВСЮР – Вооружённые силы Юга России, под общим командованием А. И. Деникина (1919-20 гг.), а затем П. Н. Врангеля (1920). В 1919 году ВСЮР контролировали значительную территорию Черноморья, юга России и Украины (Одесса-Киев-Чернигов-Орел-Донбасс-Новороссийск-Севастополь).

- ↑ Вот эти записи: «Григорий Вендт – инженерная рота Алексеевского полка; подпоручик, личный номер 6150» ([Общ. Галлиполийцев 2021, 524]). «Николай Вендт (1903 г. р.) – Николаевско-Алексеевское инженерное училище; юнкер, личный номер 1337» ([Общ. Галлиполийцев 2021, 327]).

- ↑ См.: [Евлогий 1947, гл. 21, ч. 5].

- ↑ По словам очевидца, это были «корабли под Андреевским флагом, Добровольного флота, казенные транспорты и бесконечная вереница коммерческих судов всяких рангов, величин и названий. Все это было до отвала переполнено народом» – см.: [Российский Архив 2004, т. XIII, 451-468] – Русская армия в Галлиполи / Публ. [и коммент.] В. Лобыцына. – https://runivers.ru/doc/d2.php?SECTION_ID=6685&CENTER_ELEMENT_ID=150261&PORTAL_ID=6400#$f451_**.

- ↑ [Чичерюкин-Мейнгардт 2006] – Владимир Чичерюкин-Мейнгардт. Дроздовцы после Галлиполи: Чехословакия: от 1-й республики к протекторату (2006; фрагм. книги «Дроздовский и дроздовцы»). – https://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/01/14/drozdovcy_posle_gallipoli_chehoslovakiya_ot_1-j_respubliki_k_protektoratu.

- ↑ См.: [Богатырев 2018, 61].

- ↑ См.: [Евфимий ВРСХД 1971].

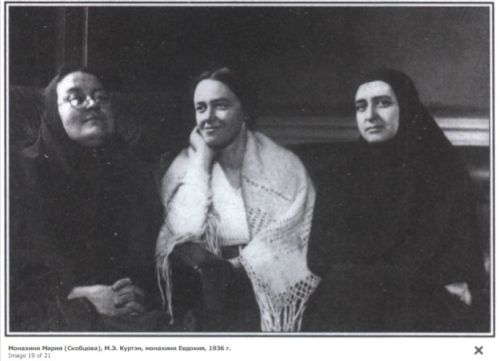

Монахини Казанского скита

В Казанском скиту, куда был направлен отец Евфимий в качестве духовника[1], поначалу (в сентябре 1938 г.) поселились четыре монахини: сестра Дорофея (Куртен), мать Евдокия (Куртен; впоследствии первая игуменья Покровского монастыря в Бюсcи-ан-От), мать Феодосия (ставшая игуменьей после кончины матери Евдокии) и мать Бландина (княжна Оболенская). Ниже мы постараемся более подробно осветить судьбы этих духовных спутниц архимандрита Евфимия.

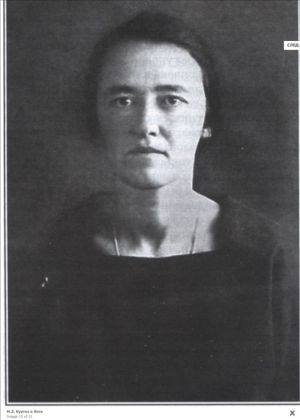

«Люди, как правило, больше похожи на свое время, чем на своих родителей, – пишет протоиерей Николай Доненко. – Для живших в практически безрелигиозной среде официальное православие, обязательное для всех верноподданных империи, стало чем-то обыденным и привычным, уже неудоборазличимо говорящим о Духе и Истине. Жизнь по Евангельским заповедям представлялась далекой, отвлеченной и непонятной, а стало быть, неактуальной. И только утонченные люди, способные вопреки всему отозваться на призыв Вечности всем своим сердцем, смогли сделать единственно правильный выбор и последовать за Христом. Такой была монахиня Евдокия (в миру Екатерина Эдуардовна Мещерякова, урожденная Куртэн), вошедшая в историю как основательница и первая игуменья Покровского монастыря в Бургундии, в селении Бюсси-ан-От»[2].

Екатерина родилась в 1895 г. в Ялте. Ее отец, Эдуард Эдуардович Куртен, был француз, а мать, Мария Георгиевна, была дочерью генерала-майора Г. В. Борисоглебского. В 1903 году появилась на свет сестра Екатерины, Мария (впоследствие – мать Дорофея), а в 1905 году родители девочек расстались, и через какое-то время сестры Куртен вместе с матерью переехали в Крым.

После революции, в 1918 году, сестры подружились с Юлией Рейтлингер, которая впоследствии станет известным парижским иконописцем.

«К этому же времени относится знакомство и с будущим мужем Екатерины – историком Александром Дмитриевичем Мещеряковым, которому она давала уроки английского. Мещеряков был дружен с протоиереем Сергием Булгаковым, и он с Екатериной Эдуардовной часто приходил в маленькую церковь в Гаспре на его службы. Ночевали в имении матушки отца Сергия, Елены Ивановны, в Олеизе и на следующий день, после литургии, пешком возвращались в Ялту»[3].

В 1920 году Екатерина и Александр обвенчались. Н. Доненко пишет:

«Пережив ужасы, происходившие в Крыму, Мещеряковы в 1921 году переехали из Ялты в Севастополь и прожили там пять месяцев в непрекращавшейся борьбе за выживание. Человек высокого роста, Александр Дмитриевич, особенно страдал от голода, но мужественно боролся и внешне никак не проявлял своих мучений. В это время он напряженно готовился к принятию священного сана, и все его мысли и чувства погружены были в молитвенное предвосхищение служению Церкви. Ранней весной 1922 года семейство Мещеряковых покинуло Севастополь и отправилось в Москву. Ехали две недели. В Харькове Александр Дмитриевич заболел, а в Москве врач поставил диагноз — крупозное воспаление легких — и направил в больницу. Он непрестанно творил Иисусову молитву, молилась и Екатерина, но чувство безнадежности не покидало. И когда врач сообщил о своем бессилии и о том, что нужно готовиться к худшему, Куртэн, вопреки своим ожиданиям, восприняла это как посещение Божие: спокойствие вернулось в ее душу, и Александр Дмитриевич мирно скончался на ее руках»[4].

Екатерина Мещерякова вернулась в Ялту, где на Ломоносовском бульваре, в доме № 10, жили ее мать и сестра. «Летом 1923 года, – вспоминала она впоследствии, – Ялта была вся отремонтирована, следы голода исчезли, переменился только состав населения — наверх всплыли nouveaux riches, образованные люди превратились в гувернанток, учителей. Тем временем я нашла маленький скиток в горах над Гурзуфом в 17 километрах от Ялты, во главе которого стоял старец Софроний»[5].

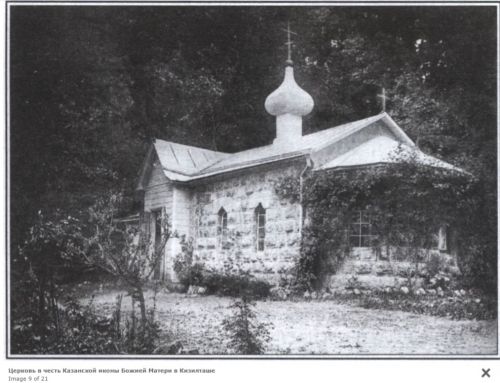

Церковь и скит в честь Казанской иконы Божией Матери были основаны в Кизилташе в 1913 году. В ноябре 1927 г. иеросхимонах Софроний (Дубинин) тайно постриг в монашество Екатерину Мещерякову; ранее (в 1925 г.) им же была пострижена в рясофор с именем Мелитина и Мария Куртен.

«Отец Софроний, – пишет Н. Доненко, – которому Екатерина абсолютно доверяла, постриг её в монашество с именем Евдокия. Об этом знали лишь два человека — Владислава, уже мантийная монахиня, и сестра Мелитина, уехавшая в эту ночь к матери, чтобы та ни о чем не догадалась. На следующий день монахиня Евдокия, обновленная благодатью Святого Духа, уже была в Ялте и давала уроки, с интересом наблюдая за учениками, — заметят ли они происшедшие перемены, которые она так явственно ощущала в себе. Она осознавала себя насельницей пустыни и посещала Кизилташ при первой же возможности, но, сохраняя тайну пострига, продолжала жить с матерью в двухкомнатной квартире. Мария Георгиевна не хотела примириться со своим мужем, перебравшимся из Гомеля в Ялту, и он жил отдельно, во всем поддерживая любимых дочерей»[6].

В 1932 году Екатерина Куртен была арестована, но вместо ссылки, благодаря французскому гражданству, ей было разрешено с семьей выехать во Францию. В 1932-1934 годах она преподавала английский язык в Свято-Сергиевском институте и посещала богословские семинары Сергия Булгакова; в 1932-1938 годах была сотрудницей матери Марии (Скобцовой) в движении «Православное Дело» и в приюте при Парижской Покровской церкви на улице Лурмель. Протоиерей Сергий Гаккель пишет:

«Одной из первых появилась монахиня Евдокия (Мещерякова) ... которая прибыла из СССР в 1932 году. Вначале никто не знал об ее имени и чине, так как о тайном своем постриге в советских условиях (1927) она никому пока не говорила. Любопытно, что мать Мария, которая пригласила ее работать на вилле де Сакс, а вскоре и жить там, неоднократно уговаривала ее принять монашество. Только через некоторое время выяснилось, что уговаривать ее не приходится. В продолжение шести трудных лет она самоотверженно работала вместе с матерью Марией»[7].

Однако в общине «Православного дела» матери Евдокии недоставало настоящей молитвенной жизни: богослужения совершались лишь изредка и нерегулярно. Мать Евдокия была одной из тех, кто неизменно посещал эти службы, в то время как мать Мария посещала эти богослужения значительно реже. «В общине предпочтение отдавалось активной благотворительной помощи безработным и голодающим, зачастую в ущерб монашескому деланию[8]. Со временем становилось всё более очевидным, что мать Евдокия стремится к сосредоточенной монастырской жизни, тогда как мать Мария считала, что та же революция, вызвав эмиграцию, тем самым дала эмигрантам небывалую свободу в области церковной жизни»[9]. «Я боялась матери Марии, я ее раздражала», – вспоминала мать Евдокия позже[10].

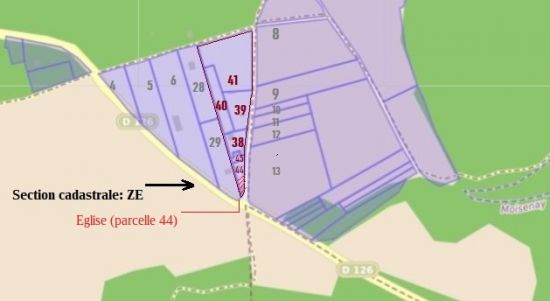

После неудачной попытки создать монашескую общину совместно с Марией (Скобцовой) мать Евдокия 17 сентября 1938 года основала скит в честь Казанской иконы Божией Матери в Муазне-лё-Гран вместе со своей младшей сестрой Дорофеей (Куртен) и монахинями Бландиной (Оболенской) и Феодосией (Соломянц).

Бюсси-ан-От, 1970-е годы

Монахиня Бландина (1897-1974) – в миру княжна Александра Владимировна Оболенская, родилась 30 марта 1897 года в Ялте Таврической губернии в семье известного общественного деятеля князя Владимира Андреевича Оболенского. В эмиграции она была активной участницей Русского студенческого христианского движения (РСХД) с момента его возникновения; приняла постриг в 1937 году, входила в монашескую общину матери Евдокии (Мещеряковой). В 1946 году вместе с общиной монахиня Бландина перебралась в Бюсси-ан-От (деп. Йонна), где был основан Покровский женский монастырь. По просьбе митрополита Ливанского Георгия приняла участие в устройстве в Ливане женского монастыря для православных арабок. В последние годы жила в Казанском скиту, где ухаживала за умирающим архимандритом Евфимием. Скончалась 21 декабря, похоронена на кладбище Муазне-лё-Гран.

Мать Феодосия (1903-1992) – в миру Дина Иосифовна Соломянц (Соломянская), родилась 9 апреля 1903 года в Одессе в состоятельной еврейской семье. В 1921 г. эмигрировала с родителями в Польшу; затем, в 1929 г. семья переехала в Париж. Здесь Дина Иосифовна перешла в православие, крестившись с именем Лидия. Она посещала богословские семинары Сергия Булгакова, а в 1933 г. стала послушницей при храме Христа Спасителя в городе Аньер. В 1938 году Лидия была пострижена в монашество митрополитом Евлогием (Георгиевским). В 1977 году мать Феодосия назначена настоятельницей Покровского женского монастыря в Бюсси-ан-От; 14 октября 1991 года возведена в сан игуменьи.

Летом 1944 года мать Феодосия и мать Бландина вместе с Еленой Николаевной Осоргиной и сестрой Иоанной (Рейтлингер) круглосуточно, сменяя друг друга, дежурили у постели больного отца Сергия Булгакова в последние 40 дней его жизни.

«Отец Сергий чувствовал приближение конца, – пишет Т. Н. Панченко. – Он был рукоположен в Духов день, и самые важные события его жизни совершались в этот день. Так было и на этот раз. В 26-й Духов день после рукоположения, 5 июня 1944 года, он отслужил последнюю в своей жизни литургию. Следующей ночью случился апоплексический удар. Он окончательно потерял дар речи, с такими усилиями возвращённой после операции[11]. Состояние ухудшалось с каждым днем. На пятый день, когда он уже много часов был без сознания, случилось преображение. Когда началось преображение отца Сергия, у его постели сидела сестра Иоанна. Она позвала остальных, и все четверо стали свидетелями происшедшего»[12].

списанный с о. Сергия Булгакова на смертном одре (? архив автора)

«Лицо отца Сергия постепенно начало светлеть, – записывала мать Феодосия, – и озарилось таким нездешним светом, что мы замерли, боясь поверить тому, что нам дано было увидеть. Ясно было, что душа отца Сергия, проходившая какие-то таинственные пути, в это мгновение приблизилась к Престолу Господню и была озарена светом Его славы. Почти два часа продолжалось это дивное явление, но это мог быть миг, и век – время для нас остановилось. Мы присутствовали при таком несомненном озарении Духом, при таком реальном “опыте святости”, который трудно было вместить»[13].

На фотографии, перепечатанной из газеты «Кифа» (31.07.2009 – https://a.gazetakifa.ru/content/view/2865/), слева направо, сидят: Ю. Н. Рейтлингер, В. А. Зандер, о. Сергий Булгаков, А. В. Оболенская, В. В. Зеньковский; стоят: Л. А. Зандер, А. Смирнова, Д. Бонч-Богдановская.

- ↑ В своих воспоминаниях (запись 2004 г.) монахиня Нина утверждает, что митрополит Евлогий, задумавший, как он сам писал в своей книге, создать во Франции «крепкий узел женского монашества», в 1938 году благословил основать в Муазне скит и «назначил настоятелем о. Евфимия». Здесь неточность: о. Евфимий был духовником в скиту; сан игумена он получил лишь через пять лет, в 1943 году.

- ↑ См.: [Доненко 2014]. – http://www.krimoved-library.ru/books/yalta-gorod-veselya-i-smerti33.html.

- ↑ См.: [Доненко 2014].

- ↑ Ibid.

- ↑ Ibid.

- ↑ Ibid.

- ↑ См.: [Гаккель 1993] – https://predanie.ru/book/74271-mat-mariya/.

- ↑ В поисках нуждающихся <мать Мария> ничего не страшилась. «Вспоминаю первую мою встречу с ней как–то в конце двадцатых годов, — писал английский священник П. Уидрингтон. — Она только что вернулась из Марселя, куда поехала с целью спасти нескольких русских интеллигентов, которые стали наркоманами. Она всегда была бесстрашной: без всяких опасений она смело вошла в притон в старом городе и силой вытащила из него двух молодых людей». Но самые прозаические нужды требовали столько же внимания, если не больше. Самое трудное было довести раз начатое дело до какого–либо положительного результата. В этом отношении она находила в себе и в своей деятельности много недостатков. «То, что я даю им, так ничтожно, — отметила она. — Поговорила, уехала и забыла. Но я поняла, почему не получается полных результатов. Каждый из них требует всей вашей жизни, ни больше ни меньше. Отдать всю свою жизнь какому–нибудь пьянице или калеке, как это трудно». Митрополит Евлогий впоследствии признавал, «что она приняла постриг, чтобы отдаться общественному служению безраздельно», хотя это полностью его не удовлетворяло. Она «называла свою общественную деятельность «монашеством в миру», — говорил он, — но монашества в строгом смысле этого слова, его аскезы и внутреннего делания, она не только не понимала, но даже отрицала, считая его устаревшим, ненужным. Внутренний смысл монашества, его особенный, чисто церковный характер, так мне и не удалось ей разъяснить». <...> Чем старше и духовно опытней она становилась, тем всё менее «монашествовала». Другими словами — и применяя ее собственную, более положительную терминологию: «Сейчас для монаха один монастырь — мир весь». А «чем больше мы выходим в мир, чем больше отдаем себя миру, тем менее мы от мира, потому что мирское себя миру не отдает» ([Гаккель 1993]).

- ↑ См.: https://drevo-info.ru/articles/23454.html.

- ↑ См.: [Гаккель 1993].

- ↑ Имеется в виду операция на гортани, которую С. Булгаков перенес в 1939 г.

- ↑ См.: [Панченко 2019] – https://sfi.ru/tags/people/tatiana-nikolaevna-panchenko/tri-smerti-ottsa-sergiia-bulgakova.html.

- ↑ См.: [Мать Феодосия 1971, 85] – Вестник РХД. 1971. № 3-4 (101-102). С. 85.

Опыт храмостроительства

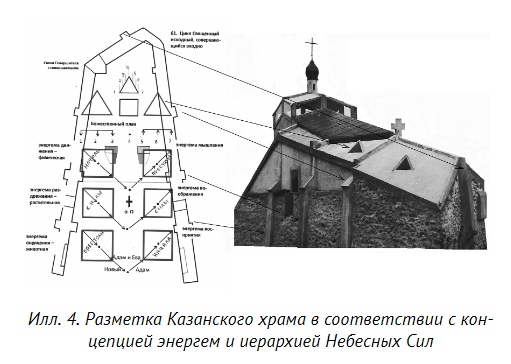

4 ноября 1945 года отцу Евфимию было явлено божественное Откровение: он узрел лестницу Якова с ангельскими чинами, поднимающимися на Небеса и спускающимися на землю. «Озарение это имело место однажды, – сообщает игумен Геннадий (Эйкалович), – когда отец Евфимий читал "Книгу Слов" св. Исаака Сирина. Оно наступило мгновенно, имело гносеологический характер, хотя и выразилось "в чувствах дальнего осязания: ощущении зрительном и слуховом"»[1]. Сам архимандрит Евфимий освещает данное событие очень кратко: «В 1945 году на осеннюю Казанскую я нарисовал мою лестницу на небо; видение Иаковле оснастил Священными Архитектониками»[2]. Можно сказать, что София Премудрость Божия явила себя отцу Евфимию не в образе Вечной Жены, как Вл. С. Соловьеву, а в виде «метафизических арматур» (или «священных архитектоник») подъема и спуска. Годами позже в беседах с Геннадием Эйкаловичем он отметит сходство этих конструкций с «Таблицами Творения» польского математика и мистика Юзефа Гоэнэ-Вронского)[3].

на Сергиевском подворье (сидит, крайний слева), Париж, 1949 <?>

Этот надмирный, божественный образ архимандрит Евфимий воплотил сначала в чертежах и мистических пиктограммах, а через 10 лет и в камне, когда спроектировал и собственноручно построил в Казанской обители церковь.

«Началось построение храма, а место-то чужое, наёмное, – записывал отец Евфимий в своем дневнике. – И хозяйский зять, приехавший по слуху ли, по случаю, был бледен от гнева, увидев начавшиеся построения. И монахиня-распорядительница (мать Дорофея, — М. Б.) — а в эти годы общежитие наше уже оформилось как старческий дом — призывалась в катонную столицу (т. е. в Париж, — М. Б.) для препирательства. Иеромонаху-то, пожалуй, можно было бы приписать и блажь (здесь о. Евфимий иронически говорит о себе в третьем лице,— М. Б.), но чтобы правительница дел блажила среди административного дня! А Ангелу было известно, что всё обойдётся. И ему нужен был горб иеромонаха, который <…> на 62-м году своей жизни <будет> возить, класть, замешивать бетон»[4].

на ступеньках каменного дома (не ранее 1960-х; архив автора)

«Тому, что <...> в 1955 году начал строиться храм <...>, виной сама молитвенная институция, ее жизнь и диктат этой жизни – нездешний, – писал отец Евфимий. – Изо дня в день, дважды и трижды в день, эта умная, эта умножная ордината богослужения на линейном пути и в плоских простираниях жизни вызывала эту <жа>жду[5]. храмостроения возвышенного. <...> В августе 1957 года приходящая из деревни прислуга принесла от мэра разрешение на постройку каплицы (chapelle), <...> а в июле 1961 года существование храма стало легальным»[6].

Сопоставив план земельного участка со своими софиологическими выкладками, отец Евфимий осуществил разбивку пространства в соответствии с Триадами и Тетрадами, коих к тому времени уже было начертано им великое множество – в ночных бдениях, в размышлениях о конструктивном аспекте Софии Премудрости Божьей.

«Само построение храма проходило под диктат плана, – записывал отец Евфимий в своем дневнике. – <Мы сохранили> cтены забора, под углом узко сходившиеся и косо усечённые. Более 100 лет <назад>, до немцев 1877 года, они были поставлены на глинку основания, глинкой и связаны. Были они наклонены от натиска непогоды, часто пустошны: вымыла, вымела, выветрила их погода, приютив ящериц и синичек в пустотах. <Пришлось> ставить столбы, так как стенам нельзя было доверять: семь столбов наружных контрфорсно, <четыре внутри>, и внутренний охват на месте предполагавшегося купола. <…> Были созданы в бетонном потолке четыре треугольниковых окна, которые раскрепостили, разсветили алтарный угол».

Церковь строилась в течение нескольких лет, работа шла медленно из-за трудных материальных обстоятельств. Вместе с монахинями и немногочисленными помощниками из русских эмигрантов архимандрит Евфимий собирал на окрестных полях камни для постройки, сам замешивал цемент, сам возводил стены[7]. Когда строительство было завершено, отец Евфимий – вполне в духе ветхозаветной поэтики – записал: «Я построил Храм, и Лицо Храма стало моим, и мое лицо стало Храмом»[8].

- ↑ [Эйкалович 1973, 94].

- ↑ [Начертание, с. 245].

- ↑ Вронский занимался алгебраическими полиномами, бесконечными рядами и функциями, т. е. чистой математикой, разделяя убежденность Лапласа в том, что все мироздание можно описать при помощи формул. После некоего озарения, пережитого в Марселе в 1803 году, размах и спектр его изысканий чрезвычайно расширился, в них зазвучал демиургический пафос и появилась нацеленность на точное выражение Абсолюта. Эйкалович писал в Свято-Сергиевском институте диссертацию о Вронском, которого считал гением, раскрывшим суть философии Всеединства и идеи "софийного преображения мира" намного совершеннее, чем это удалось сделать Вл. С. Соловьеву, отцу Сергию Булгакову и другим. "Когда он <Эйкалович> увидел чертежные элементы в моих построениях, - пишет архимандрит Евфимий, - он дал мне для ознакомления второй том Франсиса Варрена (имеется в виду, по-видимому, книга Warrain F. L'Armature métaphysique établie d'après la loi de création de Hoené Wronski. — Paris, F. Alcan, 1925. - М. Б.), откуда десяток дней я переписывал с крайним увлечением пять порядковых таблиц системы Вронского" - [Начертание: 329].

- ↑ [Начертание. Храм: 49-51].

- ↑ В оригинале у о. Евфимия слово «жажда» усечено до неологизма «жда»: «вызывала эту жду храмостроения».

- ↑ Ibid.

- ↑ См.: [Богатырев 2018, 72].

- ↑ [Начертание. Храм: 162].

Библиография

[Богатырев 2018] – Михаил Богатырев. Архимандрит Евфимий и Казанский храм. — Париж – СПб, Стетоскоп, 2018. — 416 с. – https://wikilivres.ru/images/6/64/Большая_1_416_20180220.pdf.

[Волков 2016] – Волков, Сергей Владимирович, д.и.н. База данных No 2: «Участники Белого движения в России» (© 1995-2016). – http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_03-V.pdf.

[Гаккель 1993] – Гаккель Сергий, протоиерей. Мать Мария. – https://predanie.ru/book/74271-mat-mariya/.

[Доненко 2014] – Доненко Николай, протоиерей. Ялта — город веселья и смерти: священномученики Димитрий Киранов и Тимофей Изотов, преподобномученик Антоний (Корж) и другие священнослужители Большой Ялты (1917—1950-е годы). Глава Игуменья Евдокия (Куртэн) и иеросхимонах Софроний (Дубинин); 2014. – http://www.krimoved-library.ru/books/yalta-gorod-veselya-i-smerti33.html.

[Евлогий 1947, гл. 21, ч. 5] – Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни. — Париж, 1947, глава 21, часть 5.

[Евфимий ВРСХД 1971] – Архимандрит Евфимий. Relatio religiae. — В журн. Вестник РСХД, No101–102, Париж, 1971.

[Малышко 08.2010] – Малышко Е. Е. В Старом Белоусе помянули жертв красного террора (29.08.2010). – https://forum.vgd.ru/post/44/30666/p1170544.htm.

[Малышко 11.2010] – Малышко Е. Е. Уходили мы из Крыма… (24.11.2010). – https://baza.vgd.ru/11/78858/.

[Малышко 01.2011] – Малышко Е. Е. Черниговская хроника. Олег Стефанов (22.01.2011). –

https://baza.vgd.ru/11/79036/.

[Малышко 06.2011] – Малышко Е. Е. Музыкальные традиции Дома Березовских (5.06.2011). – https://baza.vgd.ru/11/79290/.

[Мать Феодосия 1971, 85] – Из записи монахини Феодосии (Соломянской). Вестник РХД. 1971. № 3-4 (101-102). С. 85.

[Начертание] – Евфимий (Вендт), архимандрит. Начертание и наречение решений Отрешенного. Графика и грамматика Догмата. Рукопись в 3 тт., 25 (?) экз. Муазне, 1968—1973.

[Общ. Галлиполийцев 2021] – Общество Галлиполийцев : именной список. Биографический справочник / сост. А. В. Ефимов. — М. : Институт Наследия, 2021. — 838 с. – https://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2021/10/2021_obschestvo-gallipoliytsev_s-obl.pdf?ysclid=lau94lneff187095988.

[Панченко 2019] – Панченко Татьяна Николаевна. Три смерти отца Сергия Булгакова. К 75-летию со дня последней (12 июля 2019). – https://sfi.ru/tags/people/tatiana-nikolaevna-panchenko/tri-smerti-ottsa-sergiia-bulgakova.html.

[Российский Архив 2004, т. XIII, 451-468] – Русская армия в Галлиполи / Публ. [и коммент.] В. Лобыцына // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв. Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ; Рос. Архив, 2004. — [Т. XIII]. — С. 451—468. – https://runivers.ru/doc/d2.php?SECTION_ID=6685&CENTER_ELEMENT_ID=150261&PORTAL_ID=6400.

[Чичерюкин-Мейнгардт 2006] – Владимир Чичерюкин-Мейнгардт. Дроздовцы после Галлиполи: Чехословакия: от 1-й республики к протекторату (2006; фрагм. книги «Дроздовский и дроздовцы»). – https://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/01/14/drozdovcy_posle_gallipoli_chehoslovakiya_ot_1-j_respubliki_k_protektoratu.

[Эйкалович 1973] – Эйкалович Г. Развернутый иероглиф. Памяти архимандрита Евфимия Вендта. – Вестник РСХД, No107 (1), Париж, 1973.

Copyright © Михаил Богатырев