|

|

| (не показано 8 промежуточных версий 2 участников) |

| Строка 1: |

Строка 1: |

| − | {{TextQuality|25%}}{{header-ru | + | {{Отексте |

| − | | title = Экспозиция 1. фортепьянной сонаты Бетховена | + | |НАЗВАНИЕ = Экспозиция 1. фортепьянной сонаты Бетховена |

| − | |author = Филип Моисеевич Гершкович | + | |АВТОР = [[Филип Моисеевич Гершкович]] (1906—1989) |

| − | | section = | + | |ИСТОЧНИК =Филип Гершкович. О МУЗЫКЕ. I том, Москва, 1991, cc. 95—99. |

| − | | previous =← [[Анатомия третьей части 1. фортепианной сонаты Бетховена]] | + | |ПРЕДЫДУЩИЙ = [[Анатомия третьей части 1. фортепианной сонаты Бетховена]] |

| − | |next =[[3. фортепьянная соната (Гершкович)|3. фортепьянная соната]] → | + | |СЛЕДУЮЩИЙ = [[3. фортепьянная соната (Гершкович)|3. фортепьянная соната]] |

| − | | notes = Опубл. в книге: Филип Гершкович. О МУЗЫКЕ. I том, Москва, 1991, cc. 95—99. | + | |ДРУГОЕ = |

| − | }} [[Category: Philip Herschkowitz]] | + | |КАЧЕСТВО=4 |

| − | [[Категория:Литература 1960-х годов]] | + | }} |

| − | [[Категория:Литература 1970-х годов]] | + | [[Категория: Статьи Филипа Моисеевича Гершковича]] |

| − | [[Category:Музыка]] | + | [[Категория: Литература 1960-х годов]] |

| | + | [[Категория: Литература 1970-х годов]] |

| | + | [[Категория: Литература о музыке]] |

| | + | <div class="text"> |

| | + | <br /> |

| | | | |

| − | <div class="text" style="font-size:14px;">

| + | __TOC__ |

| − | <br/> <font face="Times" size="3">

| |

| | | | |

| − | ==ЭКСПОЗИЦИЯ 1. ФОРТЕПЬЯННОЙ СОНАТЫ БЕТХОВЕНА <br/>(Несистематизированные заметки)== | + | <p style="margin-top: 2em;"></p> |

| | + | ===Экспозиция 1. фортепьянной сонаты Бетховена <p style="margin-top: 0em; text-indent: 0em; font-size: 80%;">(Несистематизированные заметки)</p>=== |

| | | | |

| − |

| + | <p style="margin-top: 2em;"></p> |

| | 1. Главная тема — 8 тт. (1.-8.); связующее — 12 тт. (9.-20.); побочная тема — 21 тт. (21.-41.); заключительные такты — 7 тт. (42.-48.). | | 1. Главная тема — 8 тт. (1.-8.); связующее — 12 тт. (9.-20.); побочная тема — 21 тт. (21.-41.); заключительные такты — 7 тт. (42.-48.). |

| | | | |

| − | :[8 + 12 = 20; побочная тема равняется количественно главной и связующему вместе взятым '''плюс''' ''ещё один такт''<ref>Слово Берга!</ref>; заключительные такты равны количественно главной теме минус один такт.] | + | <p style="margin-left: 2em; text-indent: 0em;">[8 + 12 = 20; побочная тема равняется количественно главной и связующему вместе взятым '''плюс''' ''ещё один такт''<ref>Слово Берга!</ref>; заключительные такты равны количественно главной теме минус один такт.]</p> |

| | | | |

| − | :[Но и внутри побочной: она имеет ''каданс в 9 тт.'' (33.-41.), т.е. делится на 11 тт. плюс 9 тт., которые — в обратном порядке — представляют ''ёрзающее'' соотношение (на один такт!) главной темы со связующим. Тот же один такт, на который заключительная '''меньше''' главной темы, является величиною, на которую каданс побочной '''больше''' главной темы. 7 тт. заключительной «плохо» уравновешивают 8 тт. каданса побочной (т. к. остальные '''11''' тт. последней «плохо» соответствуют '''12''' тт связующего). ''Но вся'' экспозиция — прекрасно уравновешена: '''48 тт!''' 4 х 12 = (6 х 8)...] | + | <p style="margin-left: 2em; text-indent: 0em;">[Но и внутри побочной: она имеет ''каданс в 9 тт.'' (33.-41.), т.е. делится на 11 тт. плюс 9 тт., которые — в обратном порядке — представляют ''ёрзающее'' соотношение (на один такт!) главной темы со связующим. Тот же один такт, на который заключительная '''меньше''' главной темы, является величиною, на которую каданс побочной '''больше''' главной темы. 7 тт. заключительной «плохо» уравновешивают 8 тт. каданса побочной (т. к. остальные '''11''' тт. последней «плохо» соответствуют '''12''' тт связующего). ''Но вся'' экспозиция — прекрасно уравновешена: '''48 тт!''' 4 х 12 = (6 х 8)...]</p> |

| | | | |

| | 2. | | 2. |

| Строка 27: |

Строка 31: |

| | [[File:Exposition1-001.jpg|center|200px]] | | [[File:Exposition1-001.jpg|center|200px]] |

| | | | |

| − | представляет собой четвертное уменьшение баса непосредственно предшествующих тт. 11.-14. | + | <p style="text-indent: 0em;">представляет собой четвертное уменьшение баса непосредственно предшествующих тт. 11.-14.</p> |

| | | | |

| | [[File:Exposition1-002.jpg|center|250px]] | | [[File:Exposition1-002.jpg|center|250px]] |

| | | | |

| − | [В зародышевом виде синкопа тт. 11.-14. появилась уже в тт. 2.-5.: | + | <p style="text-indent: 0em;">[В зародышевом виде синкопа тт. 11.-14. появилась уже в тт. 2.-5.:</p> |

| | | | |

| | [[File:Exposition1-003.jpg|center|550px]] | | [[File:Exposition1-003.jpg|center|550px]] |

| | | | |

| − | 3. ''Соотношение главной темы со связующим, с одной стороны, и побочной темы с заключительной, с другой стороны.'' | + | 3. ''Соотношение главной темы со связующим, с одной стороны, и побочной темы с заключительной, с другой стороны.'' |

| | | | |

| − | :Величина ''заключительной'' относится к величине ''побочной'' как '''один к трём''' (7 к 21). | + | <p style="margin-left: 4em; text-indent: 0em;">Величина ''заключительной'' относится к величине ''побочной'' как '''один к трём''' (7 к 21).</p> |

| | | | |

| − | :Величина главной относится к величине связующего как '''два к трём''' (8 к 12). | + | <p style="margin-left: 4em; text-indent: 0em;">Величина главной относится к величине связующего как '''два к трём''' (8 к 12).</p> |

| | | | |

| | 4. '''тематизм''' | | 4. '''тематизм''' |

| Строка 45: |

Строка 49: |

| | [[File:Exposition1-004.jpg|center|350px]] | | [[File:Exposition1-004.jpg|center|350px]] |

| | | | |

| − | [с которого начинается разрыхление побочной] можно отнести лишь к: | + | <p style="text-indent: 0em;">[с которого начинается разрыхление побочной] можно отнести лишь к:</p> |

| | | | |

| | [[File:Exposition1-005.jpg|center|370px]] | | [[File:Exposition1-005.jpg|center|370px]] |

| | | | |

| − | Но '''мотивность''' явления [[File:3 Quavers.jpg|20px]] относится — ''пока что!'' — к чему-то другому: она представляет собой явление [[File:Triplet semiquavers.jpg|20px]], ''в три раза'' увеличенное, которое здесь повторяется ''четыре раза'', как и триоль ''в главной теме''. [При повторении (т. 30 и след.) повторяется ''пять раз''; как триоль в связующем!..] | + | <p style="text-indent: 0em;">Но '''мотивность''' явления [[File:3 Quavers.jpg|20px]] относится — ''пока что!'' — к чему-то другому: она представляет собой явление [[File:Triplet semiquavers.jpg|20px]], ''в три раза'' увеличенное, которое здесь повторяется ''четыре раза'', как и триоль ''в главной теме''. [При повторении (т. 30 и след.) повторяется ''пять раз''; как триоль в связующем!..]</p> |

| | | | |

| − | Увеличение [[File:3 Quavers.jpg|20px]] представляет собой возмещение за отсутствие [[File:Triplet semiquavers.jpg|20px]] в тт. 22. и 24. | + | <p style="text-indent: 0em;">Увеличение [[File:3 Quavers.jpg|20px]] представляет собой возмещение за отсутствие [[File:Triplet semiquavers.jpg|20px]] в тт. 22. и 24.</p> |

| | | | |

| − | Это отсутствие и это возмещение знаменуют собой подготовку и момент вступления «свободной фантазии», характеризующей побочную тему как таковую. | + | <p style="text-indent: 0em;">Это отсутствие и это возмещение знаменуют собой подготовку и момент вступления «свободной фантазии», характеризующей побочную тему как таковую.</p> |

| | | | |

| | Но рыхлость побочной выражается в первую очередь тем, что в т. 25. '''первый''' ''из двух'' начальных тактов появляется как бы заменой (т. 5.) '''второго''' ''из двух'' тактов главной темы, но, однако, без способности повторяться! И тогда происходит «катастрофа»: выручает (тот же; как и в главной теме) '''второй''' ''такт'', но лишь одной своей мельчайшей, причем измененной до неузнаваемости частью, которая к тому же во втором такте побочной (соответствующем второму такту главной темы) ''отсутствовала''! | | Но рыхлость побочной выражается в первую очередь тем, что в т. 25. '''первый''' ''из двух'' начальных тактов появляется как бы заменой (т. 5.) '''второго''' ''из двух'' тактов главной темы, но, однако, без способности повторяться! И тогда происходит «катастрофа»: выручает (тот же; как и в главной теме) '''второй''' ''такт'', но лишь одной своей мельчайшей, причем измененной до неузнаваемости частью, которая к тому же во втором такте побочной (соответствующем второму такту главной темы) ''отсутствовала''! |

| Строка 71: |

Строка 75: |

| | c) такт ''не'' повторяется. Зато появляется ''полутакт'' (этимология которого рассматривалась выше), который — как бы для уравновешивания отсутствия повторения такта — ''появляется четыре раза'', т. е. составляет в общей сложности такие же два такта, как и те, которые составляли бы т. 25. с его (несостоявшимся) повторением; | | c) такт ''не'' повторяется. Зато появляется ''полутакт'' (этимология которого рассматривалась выше), который — как бы для уравновешивания отсутствия повторения такта — ''появляется четыре раза'', т. е. составляет в общей сложности такие же два такта, как и те, которые составляли бы т. 25. с его (несостоявшимся) повторением; |

| | | | |

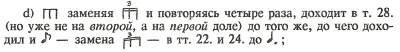

| − | d) [[File:3 Quavers.jpg|20px]] заменяя [[File:Triplet semiquavers.jpg|20px]] и повторяясь четыре раза, доходит в т. 28. (но уже не на ''второй'', а на ''первой'' доле) до того же, до чего доходил и [[File:Eighth note.gif|10px]] — замена [[File:Triplet semiquavers.jpg|20px]] — в тт. 22. и 24. до ([[File:Dotted crotchet up.jpg|10px]]) ; | + | d) [[File:3 Quavers.jpg|20px]] заменяя [[File:Triplet semiquavers.jpg|20px]] и повторяясь четыре раза, доходит в т. 28. (но уже не на ''второй'', а на ''первой'' доле) до того же, до чего доходил и [[File:Eighth note.gif|10px]] — замена [[File:Triplet semiquavers.jpg|20px]] — в тт. 22. и 24., до [[File:Dotted crotchet up.jpg|10px]]<ref>Так в печатном издании (рукописи Гершковича недоступны):<br/> |

| | + | [[Файл:PH-fragment.png|400px|center]]<br/> |

| | + | Возможно (если принять, что в тактах 22. и 24. восьмая «доходит» до четверти на третьей доле), в конце должна стоять четверть без точки. ''(СП)''</ref>; |

| | | | |

| | e) таким образом ''создается трёхтакт''. (''Первый'' трёхтакт в этом произведении, за которым последуют не менее знаменательные другие.) | | e) таким образом ''создается трёхтакт''. (''Первый'' трёхтакт в этом произведении, за которым последуют не менее знаменательные другие.) |

| Строка 77: |

Строка 83: |

| | Этот трёхтакт олицетворяет собой ту «свободную фантазию» побочной темы, о которой говорит Веберн, ''первый шаг'' этой «свободной фантазии», которая в своей «свободе» по рукам и ногам связана с тем, что было. | | Этот трёхтакт олицетворяет собой ту «свободную фантазию» побочной темы, о которой говорит Веберн, ''первый шаг'' этой «свободной фантазии», которая в своей «свободе» по рукам и ногам связана с тем, что было. |

| | | | |

| − | ::<small>[Зародыш трёхтактности необходимо, пожалуй, искать в фермате конца главной темы (тт. 7.-8.). Там же именно (вторая доля т. 7.) появляются четыре [[File:Eighth note.gif|10px]], «резюмирующие», объединяя в пучок, четыре триоли, появляющиеся в тт. 2., 4., 5. и 6.];</small> | + | <p style="margin-left: 10em; margin-right: 2em; text-indent: 0em;"><small>[Зародыш трёхтактности необходимо, пожалуй, искать в фермате конца главной темы (тт. 7.-8.). Там же именно (вторая доля т. 7.) появляются четыре [[File:Eighth note.gif|10px]], «резюмирующие», объединяя в пучок, четыре триоли, появляющиеся в тт. 2., 4., 5. и 6.];</small></p> |

| | | | |

| | f) суть рыхлости чаще всего заключается в ''шагах назад'', причем, скорее всего, ''повторяющихся'': тт. 26.-27., до того как создать трёхтакт с т. 28., представляя собой полутакты (''второй шаг развития, перепрыгивающий первый его шаг''), заодно являются как бы новым двутактом (результатом перепрыгивания): полутакт — не является полутактом в том полном смысле, который свойствен полутакту, появляющемуся в условиях «самодовлеющего предложения». Но вот: после истечения трёхтакта появляется его третий такт самостоятельно, а потом и повторяется. Таким образом, ''задним числом'', произошла «доделка»: появился ''такт с повторением'', которого не было перед полутактами!.. | | f) суть рыхлости чаще всего заключается в ''шагах назад'', причем, скорее всего, ''повторяющихся'': тт. 26.-27., до того как создать трёхтакт с т. 28., представляя собой полутакты (''второй шаг развития, перепрыгивающий первый его шаг''), заодно являются как бы новым двутактом (результатом перепрыгивания): полутакт — не является полутактом в том полном смысле, который свойствен полутакту, появляющемуся в условиях «самодовлеющего предложения». Но вот: после истечения трёхтакта появляется его третий такт самостоятельно, а потом и повторяется. Таким образом, ''задним числом'', произошла «доделка»: появился ''такт с повторением'', которого не было перед полутактами!.. |

| | | | |

| − | ::<small>[На самом деле, если смотреть ''по тематизму'' (es↘g; g↗es), тт. 26.-27. являются (отсутствующим в нормальном виде) расширенным ''повторением т. 25''.<ref>Добавим для пояснения: тематизм нисходящего разложенного аккорда от ''ми''♭ вниз к ''соль'' (в тт. 21., 23. и 25.) повторяется в тт. 26.-27.-28. в противодвижении от ''соль'' вверх к ''ми''♭. ''[[Dmitri N. Smirnov|(ДС)]]''</ref> Точно так, как, с другой стороны, тт. 29. и 30. воспроизводят тт. 22. и 24. в лице их (так же расширенных) вторых долей. Т.е.: рыхлость заключается здесь — в абстрактном плане — в том, что ''при дроблении не отбрасывается ни один из двух тактов, а они повторяются врозь''.]</small> | + | <p style="margin-left: 10em; margin-right: 2em; text-indent: 0em;"><small>[На самом деле, если смотреть ''по тематизму'' (es↘g; g↗es), тт. 26.-27. являются (отсутствующим в нормальном виде) расширенным ''повторением т. 25''.<ref>Добавим для пояснения: тематизм нисходящего разложенного аккорда от ''ми''♭ вниз к ''соль'' (в тт. 21., 23. и 25.) повторяется в тт. 26.-27.-28. в противодвижении от ''соль'' вверх к ''ми''♭. ''[[Dmitri N. Smirnov|(ДС)]]''</ref> Точно так, как, с другой стороны, тт. 29. и 30. воспроизводят тт. 22. и 24. в лице их (так же расширенных) вторых долей. Т.е.: рыхлость заключается здесь — в абстрактном плане — в том, что ''при дроблении не отбрасывается ни один из двух тактов, а они повторяются врозь''.]</small></p> |

| | | | |

| − | ''21.-22.'' (= первый-второй) | + | <p style="text-indent: 0em;">''21.-22.'' (= первый-второй)</p> |

| | | | |

| − | ''23.-24.'' (= первый-второй) | + | <p style="text-indent: 0em;">''23.-24.'' (= первый-второй)</p> |

| | | | |

| − | ''25.'' и ''26.-27.'' (= первый-первый) | + | <p style="text-indent: 0em;">''25.'' и ''26.-27.'' (= первый-первый)</p> |

| | | | |

| − | (т. ''28.'') | + | <p style="text-indent: 0em;">(т. ''28.'')</p> |

| | | | |

| − | ''29. и 30.'' (= второй-второй) | + | <p style="text-indent: 0em;">''29. и 30.'' (= второй-второй)</p> |

| | | | |

| − | Т. ''28.'' — и есть такт с ферматой: доминанта здесь, доминанта там. Два такта главной темы — сплошная доминанта ''или'' сплошная тоника. В побочной же доминанта — тоника ''в самом'' — точно по гармонии повторяющемся — двутакте. Итак ''и по гармонии'' тт. 26.-27. (+ 28.) являются повторением ''т. 25''., точно так, как — также по гармонии — т. 29. и т. 30. являются повторениями тт. 22. и 24. (''Количественно'' тт. 29. + 30. соответствуют тт. 26. и 27.) | + | <p style="text-indent: 0em;">Т. ''28.'' — и есть такт с ферматой: доминанта здесь, доминанта там. Два такта главной темы — сплошная доминанта ''или'' сплошная тоника. В побочной же доминанта — тоника ''в самом'' — точно по гармонии повторяющемся — двутакте. Итак ''и по гармонии'' тт. 26.-27. (+ 28.) являются повторением ''т. 25''., точно так, как — также по гармонии — т. 29. и т. 30. являются повторениями тт. 22. и 24. (''Количественно'' тт. 29. + 30. соответствуют тт. 26. и 27.)</p> |

| | | | |

| | То, что следует после т. 30. в тт. 31. и 32., являющееся повторением тт. 26. и 27., имеет здесь все же — после такта и его повторения (29. и 30.) — значение, которого там не было: ''здесь полутакты являются действительно дроблением''. (Из такта остается лишь его затакт...) А то, что происходит начиная с т. 33.— это «ликвидация», следующая за этим «развитием». (В условиях рыхлости «ликвидация» так же — и самостоятельно от «развития» — способна ''появляться самостоятельно''...) | | То, что следует после т. 30. в тт. 31. и 32., являющееся повторением тт. 26. и 27., имеет здесь все же — после такта и его повторения (29. и 30.) — значение, которого там не было: ''здесь полутакты являются действительно дроблением''. (Из такта остается лишь его затакт...) А то, что происходит начиная с т. 33.— это «ликвидация», следующая за этим «развитием». (В условиях рыхлости «ликвидация» так же — и самостоятельно от «развития» — способна ''появляться самостоятельно''...) |

| | | | |

| − | На самом деле — с другой стороны! — [[File:8thRest.svg|10px]] | [[File:3 Quavers.jpg|20px]] является ''перестановкой'' явления [[File:Dotted crotchet up.jpg|10px]] | [[File:Triplet semiquavers.jpg|20px]], и тогда ''тем более'' четверть на первой доле '''т. 28.''' есть третья доля '''т. 2.''' | + | <p style="text-indent: 0em; margin-top: 2em; margin-bottom: 2em;">На самом деле — с другой стороны! — [[File:8thRest.svg|10px]] | [[File:3 Quavers.jpg|20px]] является ''перестановкой'' явления [[File:Dotted crotchet up.jpg|10px]] | [[File:Triplet semiquavers.jpg|20px]], и тогда ''тем более'' четверть на первой доле '''т. 28.''' есть третья доля '''т. 2.'''</p> |

| | | | |

| − | <h5>Путь восьмых</h5> | + | <p style="margin-top: 2em;"></p> |

| | + | ====Путь восьмых==== |

| | | | |

| | + | <p style="margin-top: 2em;"></p> |

| | Они появляются впервые на второй доле т. 7. и тут же пока исчезают. | | Они появляются впервые на второй доле т. 7. и тут же пока исчезают. |

| | | | |

| | Появляются они вновь — аккомпанементом — в т. 20., — последнем такте связующего. (Их октавы переняты из непосредственно предшествующего третьего появления двухактной стоянки на доминанте.) До т. 26. они являются органным пунктом на доминанте (сомневаюсь, чтобы до Бетховена, у Моцарта, появилась бы побочная тема на органном пункте на доминанте...), и именно отсюда восьмые до т. 33. находятся в ''обоих'' голосах! (Т.е. в якобы «развитии».) А в «ликвидации» восьмые — и до конца побочной — остаются — ''как в т. 7.''— лишь в ''верхнем'' голосе. (Не зря этот верхний голос имеет столько же как раз тактов как и главная тема!..) | | Появляются они вновь — аккомпанементом — в т. 20., — последнем такте связующего. (Их октавы переняты из непосредственно предшествующего третьего появления двухактной стоянки на доминанте.) До т. 26. они являются органным пунктом на доминанте (сомневаюсь, чтобы до Бетховена, у Моцарта, появилась бы побочная тема на органном пункте на доминанте...), и именно отсюда восьмые до т. 33. находятся в ''обоих'' голосах! (Т.е. в якобы «развитии».) А в «ликвидации» восьмые — и до конца побочной — остаются — ''как в т. 7.''— лишь в ''верхнем'' голосе. (Не зря этот верхний голос имеет столько же как раз тактов как и главная тема!..) |

| − | (Откуда и к чему [[File:3 Quavers.jpg|20px]] (''d'' — ''as'' — ''d'') в т. 27.? Мог бы сказать: откуда, но не хочу. Зато обращаю внимание на т. 37., повторяющий т. 33.: один начинается ''d''; другой — ''as''.)

| |

| | | | |

| − | <h5>Соотношения</h5> | + | <p style="text-indent: 0em; margin-left: 2em; margin-right: 2em;">(Откуда и к чему [[File:3 Quavers.jpg|20px]] (''d'' — ''as'' — ''d'') в т. 27.? Мог бы сказать: откуда, но не хочу. Зато обращаю внимание на т. 37., повторяющий т. 33.: один начинается ''d''; другой — ''as''.)</p> |

| | | | |

| | + | <p style="margin-top: 2em;"></p> |

| | + | ====Соотношения==== |

| | + | |

| | + | <p style="margin-top: 2em;"></p> |

| | Аккомпанемент (?!) тт. 37.-39.— это ''ритм'' (мотив) т. '''15.''' и его (так же двух!) повторений, но ''по высотности'' — это первый такт главной темы, в то время как ''четвертый такт'' этого аккомпанемента представляет собой ''первый такт (мотив и высотность'') '''побочной''' ''темы''. | | Аккомпанемент (?!) тт. 37.-39.— это ''ритм'' (мотив) т. '''15.''' и его (так же двух!) повторений, но ''по высотности'' — это первый такт главной темы, в то время как ''четвертый такт'' этого аккомпанемента представляет собой ''первый такт (мотив и высотность'') '''побочной''' ''темы''. |

| | | | |

| − | :[Впрочем: | + | <p style="text-indent: 0em; margin-left: 2em;">[Впрочем: </p> |

| | | | |

| | [[File:Exposition1-007.jpg|center|300px]] | | [[File:Exposition1-007.jpg|center|300px]] |

| | | | |

| − | :является «реализующим» эхом заключения главной темы: | + | <p style="text-indent: 0em; margin-left: 2em;">является «реализующим» эхом заключения главной темы:</p> |

| | | | |

| | [[File:Exposition1-008.jpg|center|290px]] | | [[File:Exposition1-008.jpg|center|290px]] |

| | | | |

| − | :конец побочной ''перекликается'' с концом главной темы. Причем: 1) предшествующие | + | <p style="text-indent: 0em; margin-left: 2em;">конец побочной ''перекликается'' с концом главной темы. Причем: 1) предшествующие</p> |

| | | | |

| | [[File:Exposition1-009.jpg|center|350px]] | | [[File:Exposition1-009.jpg|center|350px]] |

| | | | |

| − | :представляют собой (тематически) [[File:Triplet semiquavers.jpg|20px]]; 2) <big>↑</big> является (так же тематически) повторением: | + | <p style="text-indent: 0em; margin-left: 2em;">представляют собой (тематически) [[File:Triplet semiquavers.jpg|20px]]; 2) <big>↑</big> является (так же тематически) повторением:</p> |

| | | | |

| | [[File:Exposition1-010.jpg|center|330px]] | | [[File:Exposition1-010.jpg|center|330px]] |

| | | | |

| − | :который до этого был в аккомпанементе ''тт. 27. и 28.'': | + | <p style="text-indent: 0em; margin-left: 2em;">который до этого был в аккомпанементе ''тт. 27. и 28.'':</p> |

| | | | |

| | [[File:Exposition1-011.jpg|center|370px]] | | [[File:Exposition1-011.jpg|center|370px]] |

| | | | |

| − | ...''По гармонии т. 15.'' повторяет тт. '''11.-12'''.; т. '''16'''. повторяет т. 13. (и '''10.!''' За которым потом, вместе с ним тт. '''17.''' и '''18.''' повторяют весь комплекс тт. '''10.-14.''').<ref> | + | <p style="text-indent: 0em;">...''По гармонии т. 15.'' повторяет тт. '''11.-12'''.; т. '''16'''. повторяет т. 13. (и '''10.!''' За которым потом, вместе с ним тт. '''17.''' и '''18.''' повторяют весь комплекс тт. '''10.-14.''').<ref> |

| − | Здесь может возникнуть конфуз с принципом отсчёта тактов. Реально сегмент тт. '''17.-18.''' начинается со второй доли т. 16., что является затактом т. 17., и кончается на первой доле т. 18. Как мне кажется, Гершкович здесь хочет сказать, что сегмент тт. '''17.-18.''', который затем повторяется в тт. 19.-20., ''по направлению гармонии'' является ничем иным, как повторением всего связующего от т. 10. до т. 14. (и, можно было бы добавить, далее до первой доли т. 16.), то есть эти последние два такта '''17.-18.''' и их повторение оказываются «конспектом» или сжатым в ''двутакт'' подобием всей основной части связующего, представляющей собой ''восьмитакт'' (тт. '''9.-16.'''). Интересное наблюдение. ''(ДС)''</ref> | + | Здесь может возникнуть конфуз с принципом отсчёта тактов. Реально сегмент тт. '''17.-18.''' начинается со второй доли т. 16., что является затактом т. 17., и кончается на первой доле т. 18. Как мне кажется, Гершкович здесь хочет сказать, что сегмент тт. '''17.-18.''', который затем повторяется в тт. 19.-20., ''по направлению гармонии'' является ничем иным, как повторением всего связующего от т. 10. до т. 14. (и, можно было бы добавить, далее до первой доли т. 16.), то есть эти последние два такта '''17.-18.''' и их повторение оказываются «конспектом» или сжатым в ''двутакт'' подобием всей основной части связующего, представляющей собой ''восьмитакт'' (тт. '''9.-16.'''). Интересное наблюдение. ''(ДС)''</ref></p> |

| − | | |

| − | [[File:Exposition1-012.jpg|center|270px]]

| |

| | | | |

| − | вторая из этих двух четвертей заменяет [[File:Ctotchet rest.jpg|10px]] конца т. 2. (Случилось, из-за отсутствия аккомпанемента, где и повторялось это ''do''...) Это изменение определило много чего. | + | <p style="text-indent: 0em;">... [[File:Exposition1-012.jpg|left|200px]] вторая из этих двух четвертей заменяет [[File:Ctotchet rest.jpg|10px]] конца т. 2. (Случилось, из-за отсутствия аккомпанемента, где и повторялось это ''do''...) Это изменение определило много чего.</p> |

| | | | |

| − | ...тт. 21. и 23.— они тоже, так сказать, без аккомпанемента (как тт. 1. и 3.). | + | <p style="text-indent: 0em;">...тт. 21. и 23.— они тоже, так сказать, без аккомпанемента (как тт. 1. и 3.).</p> |

| | | | |

| − | ... Отсутствие аккомпанемента не только в (соответствующем т. 1.) т. 9., но и в т. 10., открыло дорогу рыхлому строению, и ''в порядке вариации'' эта цельнотактная пауза (повторяющаяся как таковая!) ''получает высотность'' и тут же превращается в ''цельнотактный «звук»'' | + | <p style="text-indent: 0em;">... Отсутствие аккомпанемента не только в (соответствующем т. 1.) т. 9., но и в т. 10., открыло дорогу рыхлому строению, и ''в порядке вариации'' эта цельнотактная пауза (повторяющаяся как таковая!) ''получает высотность'' и тут же превращается в ''цельнотактный «звук»''</p> |

| | | | |

| | ([[File:4 Quavers.jpg|38px]] [[File:4 Quavers.jpg|38px]] тт. 20., 21. и т. д. — это «возвращение к паузе»!) | | ([[File:4 Quavers.jpg|38px]] [[File:4 Quavers.jpg|38px]] тт. 20., 21. и т. д. — это «возвращение к паузе»!) |

| | | | |

| − | Цельнотакт тт. 9.-14.— это реванш (при присутствии в главном голосе повторений т. 2.) ''отброшенного в порядке развития темы первого такта'' [тт. 35. и 36. (пр. р.) также цельнотакты, появляющиеся здесь ''не до'' — как в тт. 9.-14.— а ''после'' [[File:Ctotchet up.jpg|10px]] [[File:Minim up.jpg|10px]] [[File:Ctotchet up.jpg|10px]]]. | + | <p style="text-indent: 0em;">Цельнотакт тт. 9.-14.— это реванш (при присутствии в главном голосе повторений т. 2.) ''отброшенного в порядке развития темы первого такта'' [тт. 35. и 36. (пр. р.) также цельнотакты, появляющиеся здесь ''не до'' — как в тт. 9.-14.— а ''после'' [[File:Ctotchet up.jpg|10px]] [[File:Minim up.jpg|10px]] [[File:Ctotchet up.jpg|10px]]].</p> |

| | | | |

| − | ''Заключительные такты'' — три появления двутакта, из которых третий — расширенный. | + | <p style="text-indent: 0em;">''Заключительные такты'' — три появления двутакта, из которых третий — расширенный.</p> |

| | | | |

| − | Были ещё и другие комплексы трёх появлений. | + | <p style="text-indent: 0em;">Были ещё и другие комплексы трёх появлений.</p> |

| | | | |

| − | ==Примечания== | + | == Примечания == |

| − | <references/>

| + | {{примечания}} |

| − | </font> </div> {{справка}}

| |

| − | <!--

| |

| − | </font> </div> {{справка}}

| |

| − | <br/> <font face="Times" size="3">

| |

![]() относится — пока что! — к чему-то другому: она представляет собой явление

относится — пока что! — к чему-то другому: она представляет собой явление ![]() , в три раза увеличенное, которое здесь повторяется четыре раза, как и триоль в главной теме. [При повторении (т. 30 и след.) повторяется пять раз; как триоль в связующем!..]

, в три раза увеличенное, которое здесь повторяется четыре раза, как и триоль в главной теме. [При повторении (т. 30 и след.) повторяется пять раз; как триоль в связующем!..]![]() представляет собой возмещение за отсутствие

представляет собой возмещение за отсутствие ![]() в тт. 22. и 24.

в тт. 22. и 24.) (

![]() ) — это (

) — это (![]() ) (

) (![]() ) ракоходно! Итак, идя задом, мы и доходим до:

) ракоходно! Итак, идя задом, мы и доходим до:

![]() заменяя

заменяя ![]() и повторяясь четыре раза, доходит в т. 28. (но уже не на второй, а на первой доле) до того же, до чего доходил и

и повторяясь четыре раза, доходит в т. 28. (но уже не на второй, а на первой доле) до того же, до чего доходил и ![]() — замена

— замена ![]() — в тт. 22. и 24., до

— в тт. 22. и 24., до ![]() [2];

[2];

![]() , «резюмирующие», объединяя в пучок, четыре триоли, появляющиеся в тт. 2., 4., 5. и 6.];

, «резюмирующие», объединяя в пучок, четыре триоли, появляющиеся в тт. 2., 4., 5. и 6.]; |

![]() является перестановкой явления

является перестановкой явления ![]() |

| ![]() , и тогда тем более четверть на первой доле т. 28. есть третья доля т. 2.

, и тогда тем более четверть на первой доле т. 28. есть третья доля т. 2.![]() (d — as — d) в т. 27.? Мог бы сказать: откуда, но не хочу. Зато обращаю внимание на т. 37., повторяющий т. 33.: один начинается d; другой — as.)

(d — as — d) в т. 27.? Мог бы сказать: откуда, но не хочу. Зато обращаю внимание на т. 37., повторяющий т. 33.: один начинается d; другой — as.)![]() ; 2) ↑ является (так же тематически) повторением:

; 2) ↑ является (так же тематически) повторением:![]()

![]() тт. 20., 21. и т. д. — это «возвращение к паузе»!)

тт. 20., 21. и т. д. — это «возвращение к паузе»!)

![]()

![]()

![]() ].

].