Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы

и их взаимодействие

Все виды искусства довольно четко, могут быть разделены на пространственные и временны́е. Основой классификации служит способ изложения информации: если информация живописи и пластических искусств излагается прежде всего в пространстве (двух или трёх измерений), то музыка служит самым ярким примером искусства временно́го характера. Всё это широко известные истины. Однако, при более тонком и внимательном рассмотрении вопроса, чёткие границы подразделения расплываются, так как при восприятии пространственных видов искусства вступает в силу фактор времени, а при восприятии временны́х — в той или иной степени, фактор пространства. Временна́я природа музыкальных сообщений также не отграничивает их непроходимой стеной от возможной пространственности восприятия. При исполнении музыкального произведения неизбежно возникает ощущение рельефа, обусловленное изменением и обновлением звуковой материи и её волновой природой. Это находит своё отражение и в музыкальной нотации — графическом кодировании музыкальной информации совокупностями избранных символов. Большая или меньшая однозначность кодирования имеет определяющее значение в точности передачи информации, а исполнитель, реализуя эти символы, находится в прямой зависимости от их однозначности или же многозначности.

Графическое кодирование музыкального произведения является процессом создания его пространственного двумерного эквивалента, допускающего ту или иную степень свободы при реализации. Стабильность музыкальной формы зависит прежде всего от степени однозначности её графического кодирования. Чем точнее нотация, тем меньше свобода при реализации формы. Подавляющее большинство сочинений обычной нотной системы написано в стабильных формах, лишь изредка включающих в себя элементы ad libitum.

Вся история западноевропейской музыкальной нотации вплоть до середины XX века — непрерывный процесс совершенствования кодирования, стремления сделать его максимально однозначным, стабилизировать звуковые параметры, а позже — и форму во всех её деталях. Если в невменном письме нотация указывала лишь на направление движения голоса, то присоединение в X веке к невмам букв латинского алфавита и их расположение вокруг оси f явилось решающим шагом в процессе постепенной фиксации формы.

Следующие важные этапы — выбор ритмической единицы, её пропорциональное членение и применение тактовой черты, привели к ритмизации и метризации структур.

Процесс постепенного детерминированно не прекращался вплоть до XX века. Если в добаховской музыке часто встречается отсутствие темповых и динамических указаний или же их редкое применение (тем самым, форма ещё продолжала оставаться мобильной в отношении динамики и темпа), то в последующем эти компоненты стабилизируются с прогрессирующей точностью: композиторы XVIII—XIX веков всё более и более тщательно проставляют динамические оттенки и стремятся к фиксации мельчайшие темповых изменений либо путём записи так называемого «расшифрованного rubato», либо путём многократных метрономических указаний.

Какие же части формы продолжали оставаться мобильными в музыке после стабилизации системы нотирования? Прежде всего — область так называемых «украшений», свободно импровизировавшихся певцами в средневековье, а позже получивших необычайно развитую систему специальной нотации, дифференцировавшую их, но оставившую известную долю нерегламентированности. В после-бетховенское время большинство украшений, за исключением форшлагов и трелей, стало точно выписываться и известная мобильность мелизматики исчезла.

Весьма значительный элемент мобильности в музыкальную форму вплоть до XVIII века вносил basso continuo, представлявший собой цепь цифровых обозначений смены гармоний аккомпанирующих голосов. На долю исполнителя basso continuo выпадала возможность импровизации некоторых средних голосов, включая украшения и элементы имитации. Рассмотрим для примера небольшой фрагмент из четвёртой «Сонаты на три партии» французского композитора Жана-Ферри Ребе́ля (1666—1747) и сравним трёхголосный стабильный каркас, заданный композитором, с тремя возможными вариантами реализации различной степени сложности:

Пример 1a

оригинал

Пример 1б

простейшая реализация

Пример 1в

более сложная реализация

Пример 1г

расшифровка импровизации А. Джофруа-Дешома

Как мы видим, музыкальный текст обладает довольно большой степенью мобильности в отношении как количества сопровождающих голосов, так и их мелодического содержания и ритмики. Тем не менее, при любых реализациях (а количество их практически не ограничено), основное трёхголосие остаётся незыблемым, так же, как и функциональная сторона музыкальной ткани. Мобильны лишь средние голоса, но и то — в рамках заданной функциональности. Если сравнить способ нотирования basso continuo с установившейся общей системой нотации, то можно констатировать факт одновременного применения нотации, дающей известную многозначность интерпретирования с однозначной нотацией основных голосов.

Basso continuo — первый исторический пример совмещения двух способов музыкального кодирования различной степени однозначности, и, одновременно, — первый исторический пример последовательно проведённого принципа сочетания стабильности и мобильности в музыкальной форме.

Исторически важным примером нерегламентирования одной из частей формы является каденция в инструментальном концерте XVIII—XIX веков. Каденции либо импровизировались, либо сочинялись заранее (самим композитором, другими композиторами или исполнителями). В течение достаточно долгого исторического промежутка каденция оставалась принципиально мобильной частью формы, подлежащей возможностям взаимозаменения. Исполнитель получал пойти полную свободу, так как композитором фиксировались лишь отправная и конечная точки, а пространство, в котором должна была развёртываться одна из возможных каденций, оставалось полностью нерегламентированным. Подразумевалось, что исполнитель, заполняя этот участок формы, может использовать те или иные фрагменты только что отзвучавшего материала соединяя их в определённой последовательности (по существу, делая collage), но исполнитель мог вводить в каденцию и свои темы или же подавать материал в таком гармоническом и фактурном освещении, которое не предполагалось композитором.

При исполнении одной из заранее заготовленных каденций солист получал возможность выбора в группе взаимозаменяемых объектов. В этом случае он имел дело с некоторой совокупностью объектов (А, В, С, D ......), количество которых конечно (в отличие от бесконечного числа всевозможных реализаций при чистом импровизировании), но практически неограниченно (ибо мы всегда можем сочинить ещё одну или несколько каденций). Предмет, принадлежащий этой совокупности, либо выбирается по желанию исполнителя (хотя бы по той причине, что данная каденция «больше нравится»), либо выбор предоставляется Шаблон:Rar фактору (например, он определяется наличием у исполнителя нот только данной каденции; можно выбор каденции решить и чисто случайным процессом, например, бросить кости). Тем самым, мы имеем дело с элементом формы, подлежащим взаимозаменению, подчинённому очень небольшому количеству предварительных условий.

Частичная (или относительная) мобильность музыкальной формы в музыке XVIII—XIX веков проявляется и в разновидностях исполнительского rubato (accelerando, ritenuto, ферматы) и в некоторых неметризованных разделах музыкальной ткани (инструментальные quasi-импровизационные речитативы, ярче всего представленные в музыке Шопена и Листа). Эти моменты «частичной дезорганизованности» вносят ту гибкость в форму, которая делает её более выпуклой и более ярко воспринимаемой в узловых моментах. Для зрительного разграничения основного и «импровизационного» материала композиторы XIX века применяли мелкие ноты при записи элементов, не входящих в основную метрическую структуру (то есть тоже вводили, наряду с основной нотацией, её вариант, обладающий меньшей детерминированностью). Истоки этой нотации лежат в нотировании мелизматики добаховской эпохи.

В качестве примера постепенного разрастания элемента мобильности в каденционном участке формы, приведём фрагменты из ноктюрна Es-dur Ф. Шопена:

Пример 2a

Пример 2б

Пример 2в

Пример 2г

Пример 2д

Каденционный оборот в примере 26 получает первый толчок, расшатывающий его стабильность, — форшлаг, в примере 2в вся вторая доля такта уже превращается в свободный quasi-импровизационный пассаж, ломающий метрическую размеренность каденции; в примере 2г нарушение стабильности распространяется на первую долю и, наконец, постепенное разрушение метрической стабильности приводит к заключительному участку senza tempo, являющемуся уже полностью неметризованным (пример 2д). Каждый из возможных вариантов исполнения этой каденции нотирован, и, по существу, мы имеем дело со сквозным варьированием каденционного оборота, в котором доля нерегламентированности постепенно возрастает.

Яркое драматургическое значение имеет и контрастное сопоставление начального раздела разработки первой части сонаты ор. 31 № 2 Л. Бетховена с её основным разделом. Известная темповая мобильность этого участка подчёркивает его вступительный характер и создает контраст со стабильным основным разделом разработки:

Пример 3

Интересный пример нестабильности завершения музыкальной формы — заключительные страницы «Лирической сюиты» А. Берга, в которой завершающая сочинение линия альта является, по существу, недописанной. Музыка заключительного раздела должна исчезнуть, раствориться на границе тишины, и Бергу нужно лишь одно — не создать ощущения даже относительной законченности формы. Форма исчезает, а не завершается. Поэтому он предписывает: «Ни в коем случае не заканчивать на des!»

Пример 4

Наряду с широким применением различных типов фиксированных конструкций, начиная с 50-х годов нашего века, всё ярче и ярче проявляется тенденция к избеганию полной детерминированности формы во всех её деталях — доля мобильных участков значительно увеличивается. Появляются поля неопределённости, в которых прочность общей конструкции ослабевает, а недетерминированность играет роль одного из важнейших компонентов общей структуры. Вопрос о взаимодействии детерминированного и свободного, фиксированного и мобильного, необходимого и случайного впервые в музыке поднимается на уровень важнейшей композиционной проблемы. В какой степени эти взаимоисключающие композиционные принципы могут взаимодействовать между собой как в микро-, так и в макроструктурах, возможен ли контроль и в какой степени возникает острота вопроса о постановке контролируемости процессов, возможно ли как-то противостоять той волне деструктивности, которую влечёт за собой неограниченное применение мобильности? Прежде чем хоть в какой-то степени затрагивать эти вопросы, рассмотрим логические возможности, возникающие при применении мобильности.

Форма стабильна, но её отдельные структуры являются мобильными.

Здесь возможны следующие два подслучая:

а) при стабильности формы в целом исполнителям оставляются некоторые поля неопределенности, в которых может проявиться их творческая инициатива.

б) параллельное существование стабильных и мобильных структур.

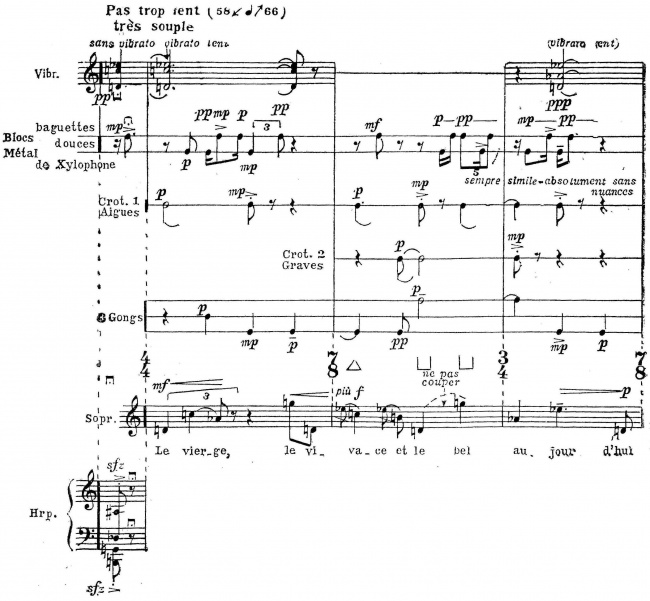

В качестве примера остановимся на двух «Импровизациях на Малларме» Пьера Булеза (версия для камерного состава). Первая «Импровизация» столь же стабильна по форме, как и сочинения композиторов XIX века. Впечатление свободы достигается «выписанным rubato» — мельчайшей фиксацией гибко-изменчивых ритмических структур. В этой пьесе лишь несколько обычных форшлагов (не двойных) и четыре ферматы, вся остальная ткань строго регламентирована:

Пример 5

Совершенно иная картина во второй «Импровизации»: доля «импровизационности» резко возрастает. Появляется большое количество не только сложных форшлагов, трелей и арпеджио, но и элементов, обладающих внутренней мобильностью. Это — прежде всего, группы нот, записанных мелкими длительностями, занимающие фиксированное место в форме, но обладающие ритмикой, свободной в указанных пределах (для обозначения некоторых из подобных структур Булез вводит символ , указывающий, что фигура исполняется свободно в заданных пределах, то есть — в пределах возможной мобильности). Постепенное расшатывание темпа приводит к фрагментам senza tempo, в которых весь текст начинает быть мобильным:

Пример 6

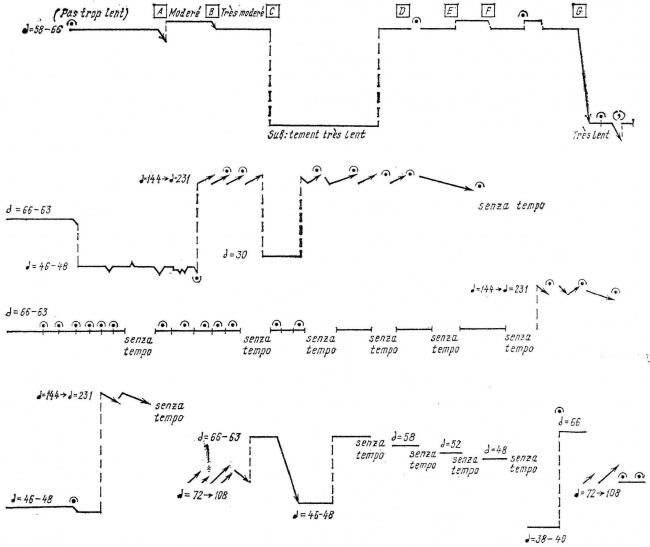

Вычертим графически темповую линию в обеих «Импровизациях»:

Пример 7

На чертеже ясно видно, как постепенно «размывается» темп на отдельных участках, что приводит к появлению полей неопределённости (участков senza tempo), в которых дается своего рода концентрация импровизационное («импровизационность» касается только темпа, все остальные параметры детерминированы самым строгим образом).

В «Импровизации II» ещё не идёт речь о мобильности в настоящем значении этого слова, так как имеется возможность лишь частичной деформации музыкальной материи в отдельных участках, без нарушения взаимосвязей этих участков, и, тем более, — без установления новых взаимосвязей. В «Импровизации III» Булез делает следующий шаг в сторону увеличения степени мобильности — структуры становятся взаимозаменяемыми и исполнители выбирают одну из версий.

В качестве модели можно вообразить некую жесткую конструкцию с точным креплением всех деталей в случае «Импровизации I», и полужёсткую — в «Импровизации II». В этой конструкции есть не только участки, являющиеся суммой жестко скреплённых и строго фиксированных деталей, но и со значительной долей пластичного материала, способного быть подверженным деформации в допустимых пределах (своего рода «растяжениям» или «сжатиям», но без разрывов); причём некоторые участки формы уже почти целиком строятся из пластичных деталей.

Рассмотрим теперь второй подслучай: параллельное существование стабильных и мобильных структур (при стабильности формы в целом). В качестве примера я позволю себе привести четвёртую часть моей кантаты «Солнце инков»:

Пример 8

Она основана на принципе параллельного взаимодействия стабильных и мобильных музыкальных структур. Основа её — дуэт сопрано и флейты, стабильный на всём протяжении части. Первый раздел построен следующим образом:

и отделён паузой от последующего. Второй раздел начинается введением группы мобильных структур скрипки. Эти пять структур достаточно нейтральны тематически, но обладают известной ритмической и темповой автономностью. Группы избираются в любом порядке исполнителем при двух ограничениях: он обязан начать с первой группы и может вернуться к исполненной группе, лишь сыграв одну или несколько других. Количество исполняемых групп ограничивается объёмом фиксированной структуры флейты, но может изменяться в определённых пределах, так как темп «импровизации» строго не фиксирован («скрипка играет в произвольном темпе, желательно, очень быстром»), группы содержат различное количество нот (от одной до семи) и кровле того, исполнитель избирает индивидуальное время для перехода от одной группы к другой и определения порядка их чередования. Параллельно с достаточно свободной перестановкой структур у скрипки, виолончель исполняет цепь отдельных нот pizzicato, условно соотнесённых к ритмически стабильной фразе флейты (образуя тем самым «полумобильную» структуру). В результате возникает определённый коэффициент непредвидимости, дающий необходимый психологический эффект и позволяющий создать элемент непрерывной обновляемости материала на этом участке формы.

После краткого речитативного фрагмента с фиксированной структурой наступает третий раздел

, в котором сохраняются лишь группы, исполняемые скрипкой (то есть самый мобильный элемент предшествующего раздела). В четвёртом разделе формы

мобильные элементы вступают в новый этап развития: у скрипки появляются пять новых групп, с самостоятельными группами вступает виолончель (меняя «полумобильность» на мобильность). Тем самым, на этом участке происходит взаимодействие двух стабильных, структур (сопрано и флейта) и двух мобильных (скрипка и виолончель). Коэффициент непредвидимости возрастает. Заключительная фраза, сопрано, исполняемая a piaсеге (то есть тоже становящаяся мобильной) окончательно расшатывает остатки стабильности и наступает заключительный раздел

— своего рода инструментальный комментарий к происшедшему, в котором к скрипке и виолончели, продолжающим «импровизацию», присоединяется флейта с пятью самостоятельными группами, играющимися к тому же в более спокойном темпе. Продолжительность комментирования не ограничена и зависит только от инициативы самих исполнителей (в частности, находится в прямой зависимости от того, насколько ярко певица спела свою последнюю фразу). Здесь наблюдается случай последовательного взаимодействия стабильных и мобильных структур, при котором происходит модулирование от полной стабильности к мобильности.

Рассмотрим теперь вторую возможность: структуры стабильны, но между ними установлены взаимоотношения, предполагающие известную множественность реализаций.

Первый образец пьесы этого типа — «Klavierstück XI» (1956) К. Штокгаузена. На большом листе бумаги (форматам 52×93 см) расположены 19 самостоятельных и стабильных, в целом, структур. Исполняется пьеса следующим образом (цитирую указания композитора): «Исполнитель смотрит на лист без заранее избранного намерения и начинает с первой группы, на которую упадёт его взгляд, он сам избирает темп, основной динамический уровень и способ атаки. Когда первая группа сыграна, он читает обозначения темпа, динамики и способа атаки, которые следуют, затем смотрит, без заранее избранного намерения, на одну из других групп и играет её в соответствии с тремя этими указаниями (…). Каждая группа может, быть соединена с любой из восемнадцати других таким способом, что может исполняться в каждом из шести темпов, шести основных динамических уровней и шести форм атаки (…). Если исполнитель возвращается к группе вторично, он должен сыграть её, следуя указаниям в скобках; обычно речь идёт о транспозициях на одну или две октавы вверх или вниз, различных для верхнего или нижнего нотоносцев (…).

При возвращении к той же группе в третий раз, одна из возможных реализаций пьесы заканчивается. Может произойти, что некоторые группы будут сыграны лишь по одному разу, или вообще не будут сыграны. Эта пьеса должна быть исполнена по возможности два или несколько раз в течение одной и той же программы».

Дальнейшее развитие этих идей — в Третьей фортепианной сонате Пьера Булеза и «Caractères» для фортепиано Анри Пуссера. Степень свободы исполнения детерминируется композитором. В «Klavierstück XI» пианист полностью свободен в выборе последования структур. Возвращение к одной и той же структуре происходит при минимальных её модификациях, а сигналом к окончанию служит трёхкратное повторение одной из структур. Сами структуры точно фиксированы и могут считаться стабильными (полная свобода выбора темпа, динамики и атаки допускается лишь при исполнении начальной структуры), форма же в целом — мобильна, и порядок выбора структур зависит только от исполнителя (как и их количество).

«Klavierstück XI» К. Штокгаузена был первым толчком к широкому развитию так называемой «техники групп», при которой вся ткань произведения расчленяется на ряд отдельных элементов, после чего происходит установление связей между этими структурами, а также между структурами структур. Так, например, в пьесе 1а из «Caractères» А. Пуссера устанавливаются правила исполнения самих структур (допускающие небольшой элемент мобильности), взаимоотношения между структурами на каждой из шести двойных страниц нотного текста (очень мобильные), и взаимоотношения между структурами структур — последовательность исполнения этих двойных страниц, имеющая сравнительно небольшое количество вариантов, при одних из которых исполняются все шесть двойных страниц, а при других — только три из шести. В ряде своих пьес А. Пуссер применяет так называемую «технику окошек» (пьеса 1б из «Caractères», опера «Votre Faust»), при которой несколько ансамблей пересекаются, открывая либо те, либо иные возможности.

Вопрос взаимной координации групп значительно усложняется при переходе к группе исполнителей.

Если мы проводили аналогии между стабильной формой и жёсткой конструкцией, где не только точно фиксированы все элементы, но и их взаимодействие, а форму, в которую введены «поля неопределённости» сравнивали с полужёсткой конструкцией, где наряду с креплением основных участков, существуют и пластичные фрагменты, дающие возможность ограниченной деформации, то сочинения, написанные в «технике групп» могут вызывать аналогии с мозаикой: реализатор располагает ограниченным числом заранее определяемых автором элементов, которые складываются в целое, согласно желанию исполнителя (и с учётом приложенных «правил игры»). В результате возникают различные фигуры, составленные либо из всех элементов (все части «мозаики» участвуют в игре), либо из части их (фигуры меньшего объёма). Если сочинение в концерте играется дважды (чего всегда желают композиторы, использующие технику групп), то при повторении оно «обновляется», элементы складываются в иное звуковое целое. Естественно, игра значительно усложняется, если «мозаику» должны одновременно складывать несколько человек. Для того, чтобы не испортить игру, каждый из участников должен считаться с тем, что делают его коллеги, — следовательно, речь идёт о выработке коллективной инициативы. Рисунок такой многомерной «мозаики» будет гораздо сложнее, так как звуковые структуры появляются не только в последовательности, но и в одновременности. Более правильной аналогией коллективному исполнению подобного сочинения может быть идеально прозрачная цветная мозаика (например, из тонких пластин чистого цветного стекла, накладываемых не только рядом, но и друг на друга, и освещённых снизу источником света).

Перейдём теперь к последнему из трёх возможных случаев: мобильны и структуры, и сама форма.

Этот вопрос наиболее сложен. Известная мобильность внутри самих структур встречалась и в предыдущем случае, но структуры продолжали оставаться детерминированными в своей материи (и если и допускалась некоторая свобода в интерпретации самих структур — то есть, некоторая деформация содержащейся в них материи, — то пропорционально с увеличением мобильности самих структур, возрастала стабильность взаимоотношений между ними, то есть — стабильность формы как целого). Главное — в том, в какой степени случайное допускается и в саму материю, и в способ её пространственной организации.

В качестве примера довольно большего допущения мобильности как в материю, так и в способ её организации, приведём «Zyclus» для одного ударника К. Штокгаузена. Это сочинение написано в так называемой «замкнутой» форме: исполнитель может его начать с любой страницы, но, избрав её, он должен сыграть все страницы в порядке следования и закончить на той, с которой он начал исполнение. Замкнутый цикл не только может быть начат с любой из шестнадцати страниц, но автор предусматривает и возможность «перевёртывания» этого цикла, ибо все ключи и указания записаны симметрично для обоих вариантов исполнения целого. Группы имеют несколько степеней градации мобильности. Вся партитура изображена графически, но графика её очень выразительна и, скорее, упрощает, чем усложняет исполнение.

В этом сочинении мы имеем дело с оправданным применением новой нотной символики, допускающей известную недетерминированность элементов.

Встретившись с трудностями записи недетерминированных (или детерминированных частично) структур, композиторы пришли к необходимости видоизменения сложившейся в классической музыке системы нотации. Композиторы, не вносящие элементы мобильности в музыку (И. Стравинский, Д. Шостакович) или же вносящие их в ограниченной степени (П. Булез, В. Лютославский), довольствовались и продолжают довольствоваться уже сложившейся нотацией (П. Булез при записи «полей неопределённости», так же, как Ф. Шопен и Л. Бетховен, прибегает к гирляндам мелких нот). Те же композиторы, которые вольно или невольно вносили элементы недетерминированности в саму музыкальную материю, вынуждены были изобретать каждый для себя наиболее удобный способ кодирования. Отсюда невероятный расцвет индивидуализации нотографии, приведший к тому, что многие произведения можно было исполнить, потратив предварительно некоторое время на изучение того способа нотации, в котором оно кодировалось. В современной музыке мы опять встречаемся с возвращением к невменному способу нотирования, лишь намечавшему общую структуру, но оставляющему мобильными элементы. Наиболее ярким выражением полной мобильности формы явилась музыкальная графика, в крайних своих проявлениях приведшая к появлению сочинений, которые могут и не интерпретироваться (пространственность настолько реализуется графически, что временная интерпретация становится не обязательной). Возникают так называемые открытые формы, допускающие бесконечную множественность интерпретаций (формы типа «Klavierstück XI» также могут считаться открытыми, так как в них не определены ни начало, ни конец, ни последование структур, но, тем не менее, исполнитель находится в достаточно жёстких рамках — его инициативе предоставляется выбор структур, но не их образование, а само сочинение допускает конечное число интерпретаций).

Какие же художественные перспективы открывает перед нами нестабильная трактовка музыкальной формы и оправдано ли применение мобильности в музыкальном искусстве? По-видимому, сейчас ещё преждевременно ответить со всей определённостью на эти вопросы. Настоящие границы той или иной техники более или менее поддаются определению лишь после известного исторического исчерпывания её потенциальных возможностей.

В конце концов, при всём нашем внимании к тем или иным техническим вопросам, ценность найденного измеряется не его новизной, а скрытой плодотворностью. Пока практика применения мобильности в музыке имеет слишком краткую историю, и какие-то выводы и обобщения делать преждевременно. Внешним толчком к возникновению мобильности послужила слишком жёсткая конструктивность сериальной музыки. И не случайно, первыми композиторами, открывшими дорогу мобильности, были К. Штокгаузен, А. Пуссер, П. Булез и Л. Берио. Опыты Д. Кейджа, начатые на несколько лет раньше, имели совсем другую направленность: если европейские композиторы стремились либо «ослабить» некоторые места в тщательно сконструированной и детерминированной форме, допуская вышеупомянутые «поля неопределённости», или создать возможности «перетасовки» элементов целого (при детерминированности этих элементов), то Кейдж отказывался от всякой предварительной организации и контроля, открыв широкую дорогу хаосу и абсурду (вслед за Кейджем, к экспериментам подобного рода обратились многие американские композиторы молодого поколения).

Таким образом, между поисками Кейджа и поисками представителей европейской музыки лежит существенная граница: европейские композиторы, определив полностью материю, подлежащую операциям, оставляли известную свободу в возможностях оперирования, то есть, применяли мобильность в форме, в то время как американская школа (во главе с Кейджем) допускала произвол в выборе самой материи. Если идеи Кейджа и имеют некоторую ценность, то ценность эта лежит вне музыки как искусства. Музыка всегда была и продолжает оставаться искусством, то есть предполагает известную организованность и стройность мысли. Введение же хаоса и абсурда как основы музыкального произведения по существу является отказом от всякой концепционности.

Однако это не является путём сопротивления трудностям — снять проблему ещё не означает разрешить её. Кроме того, этот путь открывает широкие ворота музыкальному дилетантизму — чему служит музыкальная техника, если всё оказывается дозволенным? «Распущенность — не есть свобода», — пишет Пьер Булез в книге "Penser la musique aujourd’hui"[1]. Музыкальное произведение только тогда становится произведением, когда оно подчинено той или иной логической организации, когда оно сделано, произведено, а не является случайным конгломератом случайных объектов. Отсутствие детерминированности в выборе объектов и в их взаиморасположении не может вызвать ничего иного кроме эффекта беспорядка, дезорганизованности и хаоса. Принцип совмещения несовместимостей едва ли способен дать положительные результаты, так как музыкальные объекты перестают вступать друг с другом во взаимодействие, без учета которого нельзя воспринять целое, формы в широком смысле этого слова. Если проводить дальше возникающие по ходу зрительно-конструктивные аналогии, то этот процесс совмещения несовместимостей и их случайного конгломерирования можно сравнить с композициями поп-арта.

Отрицать принципиально введение мобильности в музыку вполне допустимо с позиции того или иного художника. Вероятно, было бы странным, если бы, к примеру, начали вводить мобили в свою музыку такие сложившиеся художники, как Оливье Мессиан или Луиджи Ноно. Но это ещё не аргумент против использования мобильности в качестве одного из принципов организации формы. Мобильность, подчинённая соответственному контролю, имеет довольно богатые выразительные и структурные возможности, особенно если она взаимодействует со стабильностью иных компонентов формы (как в последовании, так и в одновременности).

Нельзя возлагать слишком многое на какой-либо один тип техники — если он возводится в абсолют, он слишком быстро исчерпывает себя. При всём интересе к технике групп возлагать на неё большие надежды, вероятно, преждевременно. Если эта техника применяется для одного исполнителя, то она оказывается неспособной к построению форм длительной протяжённости. Связь между отдельными группами, несмотря на все старания композитора, всегда будет в большей или меньшей степени связью внешних сопоставлений, а мозаичность строения останется, хотя бы по той простой причине, что исполнителю необходим минимум времени для выбора следующей структуры. При коллективном применении техники групп эта трудность снимается, так как ощущение фрагментарности исчезает, но возникает новая трудность — слушатель оказывается уже неспособным схватить взаимодействие отдельных элементов и лишается возможности следить за ходом игры, выключаясь тем самым из действия. При увеличении количества исполнителей этот процесс усложняется в высокой прогрессии, и слушателю остается лишь восприятие и оценка статистического результата. Тем самым, всё изящество внутренней организации такого сочинения служит лишь целям достижения определённого стохастического эффекта. Во второй редакции своих «Repons» Анри Пуссер пытался преодолеть это препятствие, вводя параллельное комментирование происходящего процесса присоединением текста, написанного Мишелем Бютором (своего рода «разъяснение формы»). Идея сама по себе интересная, но в чём-то — вынужденная (так как при комментировании процесса возникают новые отношения соответствий). Гораздо более многообещающим представляется взаимодействие стабильности и мобильности, допускающее как последовательное, так и одновременное применение этих принципов. Сопоставление стабильности и мобильности — сильное средство контраста, так как совмещаются два различных типа организации материи; взаимодействие же их в одновременности позволяет отделять параллельные пласты по-разному организованной материи, создавая большую объёмность объекта. В простейшем случае сочетание стабильности и мобильности в параллельно идущих пластах даёт хорошие возможности для отделения ведущих голосов от второстепенных, — темы от фона.

Однако музыкальная материя, организуемая двумя этими способами, либо по принципу сопоставления, либо по принципу совмещения, сразу ставит вопрос о взаимодействии стабильности и мобильности, о их взаимном координировании не только механическом — во времени и в пространстве, но и во внутренней координации происходящего при этом процесса. Проблема stabil—instabil богата возможностями возникновения новых типов координирования музыкальной материи и открывает интересные пути в историческом процессе эволюции музыкальной формы (своего рода возрождение basso continue на новом этапе). При усилении момента мобильности сложность взаимоотношения её со стабильностью пропорционально увеличивается. Предельными случаями являются сопоставления полностью стабилизированных участков формы с недетерминированными (то есть «стыкование» точно распределённой во времени материи с «импровизацией»). Самый крайний пример — сочетание в пределах одной формы детерминированного и записанного обычными нотами материала с музыкальной графикой по принципу последовательного суммирования. Этот случай ставит сложную проблему взаимного координирования жёсткой конструкции и аморфной массы, которая способна быть подвержена, в принципе, любой модификации. Второй случай — параллельного взаимодействия стабильности и мобильности, пожалуй, более интересен и богат перспективами, и частично уже в значительной степени исследован композиторами. Другой возможностью взаимодействия стабильного и мобильного является модулирование формы из стабильной в мобильную (реже наоборот), с обратным возвращением (своего рода — репризность состояния формы, либо присутствующая, либо отсутствующая).

Зачастую композиторы обращаются к мобильности для создания звуковых эффектов, трудно достижимых стабильными средствами. Так, например, в начале первой части «Трёх поэм на стихи Анри Мишо», носящей название «Мысли», В. Лютославский применяет аритмическое пение двадцатиголосного хора (на фоне стабильных структур оркестра) для создания картины неопределённой, статичной, но находящейся в непрерывном движении звуковой материи («Туманное море дрожащих мыслей...»).

Аналогичные приёмы, введения мобильности для создания звукового фона, движущегося, но статичного в своей сути, применены В. Лютославским и в оркестре.

Мобильные принципы широко используются в джазовой музыке, в которой различные типы мобилей от basso continuo до техники групп употребляются давно и успешно. Так называемый «импровизационный джаз» вообще немыслим без применения мобильности.

Идеи мобильности могут дать хорошие результаты в том случае, если найдена возможность управления этой мобильностью, если скрытые в мобильности деструктивные тенденции не разрушают конструктивность, необходимую при существовании любой формы искусства. Мобильность не только позволяет непрерывно обновлять музыкальную материю или же, как мы видели выше, более многомерно её организовывать, но она ценна и тем, что заставляет по-иному взглянуть на застывшие формы западноевропейского искусства.

Как пишет Пьер Булез в статье «Аlеа» (1957): «Мы с уважением относились к «законченности» произведения западной музыки, к замкнутости его цикла, но мы ввели «шанс» восточной музыки, её открытое развёртывание»[2]. Если замкнутые формы западной музыки, лишённые элементов мобильности, больше соответствовали идее пифагорейцев о том, что «музыка — это наука о порядке всех вещей», то введение мобилей скорее склоняет нас к концепции св. Августина: «Музыка — это искусство хорошо выполненных движений».

Формы произведений искусства всегда связаны с общей концепцией мироощущения человека. Меняется мир — меняются и формы произведений искусства. Введение мобилей в музыку — не прихоть композиторов и не «эксперимент». В науке XX века учёные часто сталкиваются с проблемами выбора одного из возможных решений; одни решения дают положительный результат, другие — даже при отрицательном результате — позволяют не только исследовать возможные логические пути решения, но и получить попутно интересные и неожиданные открытия. При всей случайности многих физических процессов в микромире, мы схватываем и научно оцениваем их общие закономерности и статистические результаты. Введение случайного в музыку и попытки контролирования и направления в определённое русло микропроцессов — вполне закономерный шаг, а привлечение для контролирования этих новых и весьма сложных звуковых процессов математического аппарата — не прихоть, а частая логическая необходимость.

Социологическая оправданность введения мобильных принципов в искусство — сложный вопрос, в котором перекрещиваются самые неожиданные причины и следствия. Если бы мобильность была прихотью небольшого круга радикально настроенных музыкантов, она бы не заслуживала того внимания, которое ей уделяется сейчас. Идеи мобильности нашли не только большое распространение в музыке, они волнуют и писателей, поэтов, скульпторов, художников и кинематографистов. Быть может, одна из причин этого — желание ввести читателя (зрителя, слушателя) в самый центр творческого процесса, сделать его своего рода соучастником событий.

В ряде случаев «обновление» произведения происходит путём вмешательства случайных процессов (скульптуры Кальдера, меняющиеся под воздействием ветра, книга стихов Р. Кено, в которой порядок строк и выбор их складывается каждый раз в зависимости от того, как читатель открывает книгу), но многие мобильные произведения непосредственно зависят от «управления» ими одним или несколькими участниками игры. Вот пример киноавтомата Р. Чинчеры, сделанный для выставки 1967 года в Монреале: «Принцип «киноавтомата» чрезвычайно прост: на каждом сиденьи установлены кнопки, в узловые моменты зритель по своему желанию сам сможет решать, как должно дальше развиваться действие. Это достигается тем, что на плёнку снято несколько основных вариантов, по которым может развиваться сюжет. В итоге возможны более тысячи различных комбинаций зрелища. Таким образом, в Монреале, вероятно, не будет ни одного одинакового сеанса»[3].

Французский писатель Мишель Бютор в статье «Заметки о технике романа» пишет: «Когда придаётся столько значения порядку, в котором излагается содержание, невольно возникает вопрос: является ли этот порядок единственно возможным, не допускает ли проблема несколько решений, не предусматривает ли романическое здание внутри себя различные пути прочтения, как в соборе или в городе. В таком случае писатель должен контролировать сочинение во всех его различных версиях, взять на себя за них ответственность, подобно скульптору, отвечающему за все возможные ракурсы, под которыми можно фотографировать его скульптуру, и за то движение, которое связывает между собой все эти ракурсы… «Человеческая комедия» даёт уже пример произведения, состоящего из различных блоков, с которыми каждый читатель в действительности знакомится в различном порядке. В этом случае ансамбль рассказанных событий остаётся постоянным. В какую бы дверь мы ни вошли, происходит одно и то же, но можно иметь идею о мобильности более высокого порядка, также точной и вполне определённой, при которой читатель становится ответственным за то, что происходит в микрокосмосе произведения, зеркале наших человеческих условий, и большей частью безотчётно, разумеется, как и в жизни, каждым своим шагом, каждым выбором избирает и придаёт смысл, освещая его своей свободой. Когда-нибудь, несомненно, мы придём к этому»[4].

Примечания

- ↑ Boulez P. Penser la musique aujourd’hui, p. 21.

- ↑ Boulez P. Relevés d’apprenti. Paris, Ed. du Seuil, 1966, p. 52.

- ↑ Фиала М. «Что будет дальше, выбирайте сами…», — Сов. кино, 1966, № 46.

- ↑ Butor М. Recherches sur la technique du roman. "Repertoire II", Paris, Les éditions de minuit, 1964, p. 98—99.